点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

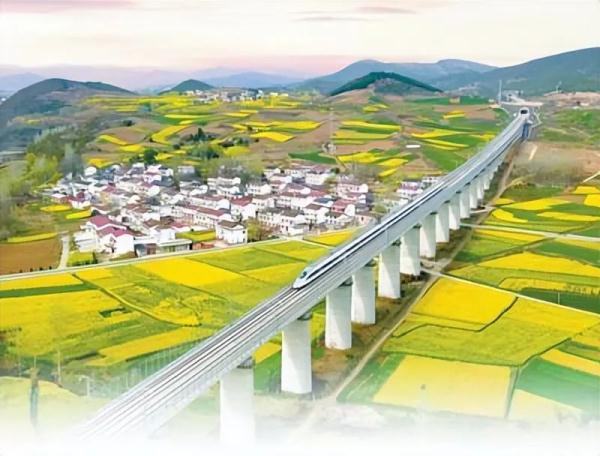

陕西省汉中市,油菜花海美不胜收。汉中市委宣传部供图

悠悠汉水,奔流不息。巍巍秦岭,草木葳蕤。2022“一带一路”媒体合作论坛采访调研组来到了朱鹮的家乡——位于秦岭南麓的陕西省汉中市洋县。

秦岭的崇山峻岭蕴藏着丰富的动植物资源。近年来,陕西省把秦岭生态环境保护和修复工作摆上重要位置,洋县广大干部群众更是倍加呵护秦岭生态,一幅人与自然和谐相处的美好画卷展现在人们面前。

陕西省榆林市补浪河女子民兵治沙连营区周边,民宿坐落在花草之间。中国经济周刊记者 肖翊摄

朱鹮保护被誉为“世界拯救濒危物种的成功典范”

到了洋县,要看朱鹮。

位于秦岭南麓的陕西汉中朱鹮国家级自然保护区,主体在洋县境内。在保护区内的野生朱鹮救护饲养繁育基地,一个占地10亩的朱鹮野化驯养大网笼引人注目,几十只朱鹮或展翅飞翔,或低头觅食。

朱鹮被誉为“东方宝石”。进入20世纪后,全球朱鹮种群数量急剧减少,一度被认为已经灭绝。

1981年,我国科研工作者在洋县姚家沟发现世界仅存的7只野生朱鹮。40多年后的今天,全球朱鹮种群数量突破7000只,朱鹮保护被誉为“世界拯救濒危物种的成功典范”。

“在发现朱鹮后的十几年里,每个巢下都有我们的科研人员或志愿者24小时监测保护。”朱鹮国家级自然保护区高级工程师张跃明感慨,“如今,我们已经由对个体的蹲守跟踪保护,转变为对整个生态系统的保护。”

洋县的田间阡陌,朱鹮随处可见。农民在水田俯身忙碌,鸟儿就在身后蹦蹦跳跳觅食。当地村民说:“地里不撒任何化肥农药,我们是全民护朱鹮。”

除了采用保护恢复栖息地、种群监测、社区共管共建等就地保护手段,保护人员还积极攻关朱鹮的人工繁育技术,探索朱鹮的野化放归。目前,陕西已建立5个朱鹮人工繁育种群基地、4个野化放归种群,不断将人工饲养繁殖个体重新引入其历史分布区,野生朱鹮栖息地面积由发现时的不足5平方公里扩大到1.6万平方公里。

据悉,朱鹮在国内的分布范围已经扩展至北京、上海、浙江、四川等地。我国还向韩国、日本输出种源14只,朱鹮已在韩国、日本重建种群。

陕西省汉中市洋县,朱鹮翩然飞舞。张跃明摄(影像中国)

秦岭物种多样性保护不断传出喜讯

朱鹮、大熊猫、金丝猴、羚牛,都是国家重点保护野生动物。洋县华阳镇的华阳景区被称为“秦岭四宝园”。在这里,优雅的朱鹮引颈展翅,可爱的大熊猫在啃食竹子,顽皮的金丝猴追逐嬉闹,憨厚的羚牛埋头吃草。

2021年9月在陕西省举行的第十四届全国运动会,其吉祥物设计方案,就是以“秦岭四宝”为创意原型。许多人也通过这组幸福快乐、充满活力、精神焕发、积极向上的吉祥物形象,萌生了进一步了解秦岭、了解珍稀野生动植物保护的愿望。

在汉中市勉县新铺镇工作了13年的彭海龙是个“植物迷”,每当碰见不认识的植物,他便掏出手机,通过识图软件仔细辨识。“这些年发现的植物品种越来越多,有时候为了弄清楚一种不认识的植物,我能够忙活三四个小时。”他说。

今年3月20日,彭海龙在新铺镇七姊妹村发现了一种没见过的花。村民告诉他,这叫“抱鸡母花花”。他联系上了汉中市野生动植物保护管理站的熟人,经专家实地考察,确定这种花名为“陕西羽叶报春”。

专家告诉彭海龙,1904年植物学家在秦岭山区发现了陕西羽叶报春,但此后一直未在野外发现,以致植物界一度认为它已经灭绝。直至2015年,专家才在洋县重新发现了它。彭海龙激动地说:“这种花是第一次在海拔600米的地区被发现。这说明咱秦岭的生态环境是越来越好了!”

去年,国家一级保护植物独叶草在秦岭太白山海拔2700米以下区域被首次发现;不久前,在秦岭首次发现荞麦叶大百合和秦岭薤……秦岭物种多样性保护不断传出喜讯。

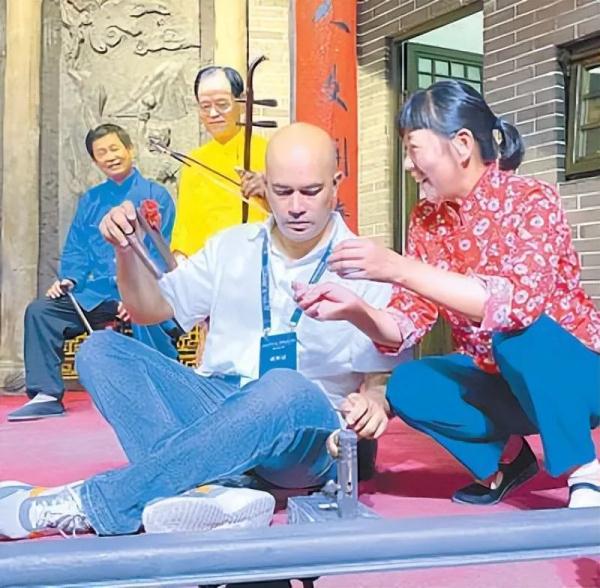

8月1日,陕西省渭南市非物质文化遗产展示传习馆,外籍记者在体验国家级非物质文化遗产华阴老腔。记者 吴凯摄

用好科技手段,秦岭生态保护成效显著

家住洋县华阳古镇的闫超,开了一家名叫“超哥家园”的农家乐。院子周边有十几个野生朱鹮巢,时有朱鹮悠然飞过。众多游客慕名而来,这几日都是客满,闫超吃上了“生态饭”。

人不负青山,青山定不负人。近年来,陕西将秦岭生态保护作为各项工作的重中之重,持续实施天然林保护、自然保护地建设、退耕还林还草等生态保护修复工程。秦岭范围内建成各类保护地116处,总面积0.92万平方公里,有效保护全省75%以上的自然生态系统类型、70%以上的野生动植物种群类型。

陕西省渭南市合阳县,塬上架起光伏板。记者 刘发为摄

物联网监测、热成像识别、无人机巡护、“环保智慧大脑”……一项项高科技手段,为秦岭拉起一张数字监测网。目前,陕西初步构建了“天空地一体化”的秦岭生态环境立体遥感监测体系。用好科技手段,秦岭生态保护成效显著。

2021年10月,秦岭国家公园创建获正式批复,为秦岭生态环境保护“重磅加码”。围绕秦岭生态保护修复,更加科学完备的保护管理体制机制正在酝酿,秦岭生态资源将得到原真性和完整性保护。

记者从陕西省林业局了解到:近年来,陕西省70%以上的野生动植物物种得到保护,重点保护物种的种群数量持续增长。秦岭(陕西段)大熊猫野外种群数量由上世纪80年代的109只,增加到全国第四次大熊猫调查时的345只。金丝猴种群达到5900余只,羚牛种群数量突破5000只。红豆杉、珙桐、独叶草、华山新麦草、太白红杉等珍稀濒危野生植物得到有效保护。(记者原韬雄)

产业振兴村美民富

从榆林市城区往东南30公里,便到了榆阳区古塔镇赵家峁村。峁上,青山掩映,绿树环绕,红瓦灰墙的新居鳞次栉比;峁下,山水田园,瓜果飘香,彩虹滑道、丛林穿越等旅游项目广受欢迎……

谁能想到,在2013年以前,这里还是山大沟深、土地贫瘠的深度贫困村,多数青壮年进城务工,耕地闲置荒芜。变化源于农村集体产权制度改革。村改革展览馆里,集体产权制度改革征求群众入股意见签字表上的红手印格外醒目。2017年3月,赵家峁村股份经济合作社正式揭牌。

让“资源变资产、资金变股金、农民变股东”,赵家峁村实现了产权制度改革带动产业振兴的巨变。村子建成集“观光、采摘、休闲、旅游、户外运动、学习”为一体的乡村旅游综合体,还成为中国美丽休闲乡村、全国生态文化示范村。

“现在我能够按股分红,还能在景区的项目上务工,一年能有近7万元的收入。”村民赵能山说。“通过改革,赵家峁村在实现旅游产业持续发展壮大的同时,也让广大村民一起端牢了‘文化+’的金饭碗。”赵家峁村党支部书记赵帅帅说,2021年村集体资产达8000万元,村民人均可支配收入达到23125元。

杏花溪谷、峁上人家,赵家峁村如今山更青、水更绿、人气更旺。(记者 王海林 管璇悦 叶琦)

非遗魅力历久弥新

8月1日,渭南市非物质文化遗产展示传习馆内,精彩的皮影戏赢得阵阵掌声。

身为渭南市华州区皮影雕刻技艺省级非遗传承人,54岁的薛宏权精研皮影艺术已近四十载。2015年,他组建皮影演出团,带着12名徒弟,从皮影制作向皮影戏表演转型。

“从古至今,皮影戏一直走在创新的路上。”在薛宏权看来,为传统表演融入新元素,“符合当下观众的审美需求,也让艺术更有生命力”。对此,徒弟骞玉龙感触最深的,是《喜舞迎春》剧目中“主人公”的动作——她绷紧脚背、踮起脚尖,在皮影表演中融入芭蕾舞元素。

这些年来,薛宏权带着徒弟,把皮影艺术展示给各地的观众,还走出国门,远赴新加坡、哈萨克斯坦演出。

漫步在展示传习馆内,刺绣、面花、剪纸、麦秆画等作品,让人赞叹。传统戏剧展区、美术展区、技艺与民俗展区等七大展区,共展出资料、服饰、剧本等实物近万件。

“如今,到馆内进行非遗展演的,有很多80后、90后。”传习馆馆长杜江鹏说,观众中的青少年也越来越多。“悠久的历史和灿烂的文明,为我们留下了丰富的非物质文化遗产。我们将竭尽全力,让非遗在保护传承中绽放光彩。”渭南市文化和旅游局局长常伟说。(记者高炳)

黄土地喜见光伏蓝

8月1日,渭南市合阳县,车辆驶进一条小山沟,窗外坡势渐陡、绿草茂密。这里是黄土高原与关中平原的衔接地带。近几年,当地生态环境不断向好,一眼望去,黄土地犹如披上绿装。

这一片绿中,包裹着一抹蓝。据介绍,位于张家河村和南永宁村的国家电投联合光伏电站年发电量约1.4亿千瓦时。拾级登高,光伏板如同波光粼粼的蓝色海洋在眼前延展开来;仔细观察,光伏板下还生长着各种作物。“‘光伏+农业’模式是我们的创新探索。”联合光伏电站负责人杨力说,因地制宜种植玉米、黄芩、柴胡等,让电站立体空间的经济效益得到了充分发挥。

“我们的电站有一个‘智慧大脑’。”国家电投陕西分公司副总经济师、渭南分公司总经理李永生说,现有的智能化运维大数据平台能够完成电站数据分析、组串故障定位、缺陷管理、自动化报表管理等工作,而灰尘监测与预警系统、无人机巡检系统等,则可以实现电站在线监测、一键故障诊断和运行分析。

联合光伏电站的成功经验正被推广到更多地方,这里的光伏蓝实现了生态效益、社会效益、经济效益的统一,成为陕西坚定走绿色发展之路的生动缩影。(记者刘发为)

植树造林治理荒沙

“在榆林,补浪河女子民兵治沙连的故事家喻户晓。”谈到自己的工作,治沙连现役民兵张舒瑶充满自豪。

榆林市补浪河乡地处毛乌素沙漠南缘,上世纪70年代大片土地被荒沙覆盖,“风刮黄沙难睁眼,庄稼苗苗出不全”。1974年5月,54名平均年龄18岁的姑娘来到这里,搭起柳笆庵子,吃着青稞面窝窝头,靠人拉肩扛,修渠打井,植树造林。经历14任连长、380多名女兵,连队累计推平800多座沙丘,修建引水渠35公里,栽种樟子松3000亩、柳树和杨树35万株,治理荒漠14425亩,先后被团中央、林业部门、全国妇联表彰。

年仅25岁的张舒瑶已有4年兵龄。她和战友们平时要巡林、护苗、剪枝、补栽,悉心呵护治沙连取得的生态成果。如今的营区周边,紫色马鞭草、黄色波斯菊迎风摇曳,小巧别致的民宿坐落其间——昔日的荒漠已成为爱国主义红色教育基地、军事拓展训练基地、生态观光旅游基地。

绿色是榆林发展的新底色,“七一勋章”获得者石光银、全国劳动模范张应龙……当地的治沙故事不胜枚举。多年来,榆林治理荒沙860万亩,毛乌素沙漠从这里退去,陕西省的绿色版图也因此向北持续推进。(记者马原 王海林)

开放之路跨越千年

提到丝绸之路,不能不提张骞。

2000多年前的西汉时期,张骞肩负和平友好使命,出使西域,完成“凿空之旅”,开辟了伟大的丝绸之路,不仅开启了陆上丝路“使者相望于道,商旅不绝于途”的盛况,也向西域传播了中华文化,在人类文明交流史上留下华美乐章。

谈及张骞,不能不提陕南名城汉中。

在汉中市城固县博望镇,张骞纪念馆里一件件珍贵的文物、一份份详实的史料,承载了张骞出使西域的历史,展现出汉中文化的底蕴。一位坦桑尼亚籍记者惊叹:“这些文物都是精美绝伦的艺术品,不少和我在非洲看到的有相似之处,人类文明真是奇妙!”

“汉中不仅有张骞。”当地的向导介绍。与城固县毗邻的洋县,龙亭镇龙亭村有一座蔡伦墓祠,其中一副楹联写道:“旷古一人初造纸,寻常百姓可读书。”室内展板上,一张造纸术传向海外的树状图,述说着造纸术对世界的巨大贡献。

从历史中走来,开放之路跨越千年。开放的基因,也镌刻在汉中大地——去年3月,装载着精密仪器、日用百货等货物的中欧班列(汉西欧)从汉中开出,目的地是俄罗斯、荷兰等地;今年1月,装载汉中茶叶及农副特产的中欧班列,向着乌兹别克斯坦塔什干一路疾驰……(记者王洲)

转自:人民日报