点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

新华网成都9月27日电(吴晓)三星堆祭祀坑的探方内,考古人员手持高科技设备,对出土文物进行微痕分析;濛溪河遗址旁,孩子们在微型博物馆里好奇地对比着古今植物种子;成都考古中心的社教活动现场,市民们正沉浸体验着考古的乐趣……这些场景,共同勾勒出四川考古事业生机勃勃的新图景。

9月24日至26日,全国考古工作会在四川成都举行。“十四五”以来,四川文物系统聚焦“建设中国特色、中国风格、中国气派的考古学”使命任务,积极探索文物考古工作新模式,推动四川考古事业实现高质量发展,让沉睡地下的文明印记焕发出时代活力。

文明探源:为“多元一体”添新证

五年来,四川紧密围绕实证百万年人类史、一万年文化史、五千多年的文明史,科学规划系统推进考古与历史研究工作。

三星堆遗址的新发现引发全球关注,6个新发现“祭祀坑”出土了大量青铜器、金器和玉器。这些器物既有鲜明的地域特色,又蕴含着与中原文明千丝万缕的联系,呈现出丰富的种类和文化内涵,既体现了中华文明的多样性和丰富性,又见证了中华大地各区域文明早期交流互融,为中华文明多元一体增加了新的实物证据。

在成都平原,宝墩遗址发现了成都“第一块水稻田”,证明早在4500年前,成都平原的先民就已经掌握了稻作农业的耕作技术,而这种技术也得到了延续。

宝墩遗址发现的竹(木)骨泥墙建筑。(新华社发)

濛溪河遗址的发现也具突破性意义。遗址中不仅发现了大量罕见的植物遗存,出土的带有刻划痕迹的骨骼和石块包括排列规整的线条和“X”形符号,为研究人类认知能力的发展提供了重要材料。

盐源老龙头墓地的考古发现同样令人瞩目。该遗址先后清理墓葬2000余座,年代从商代至西汉早期,出土文物突出表现了盐源盆地独特的文化面貌和多元特征,实证了西南、西北地区及欧亚草原青铜文化交流的历史,是中华文明多元一体格局和文明交流互鉴的生动体现。

五年来,广汉三星堆遗址祭祀区、稻城皮洛遗址、资阳濛溪河遗址群3个项目获得“全国十大考古新发现”“中国考古新发现”。这些发现建立起了从旧石器时代到青铜时代较为完整的文化发展序列,既有着鲜明的地方特色,又与中华文明的整体发展脉络紧密相连。

科技赋能:开启考古研究新范式

考古学已进入多学科交叉、科技手段广泛应用的“科技考古”新时代,四川在这一转型中一直积极探索创新。

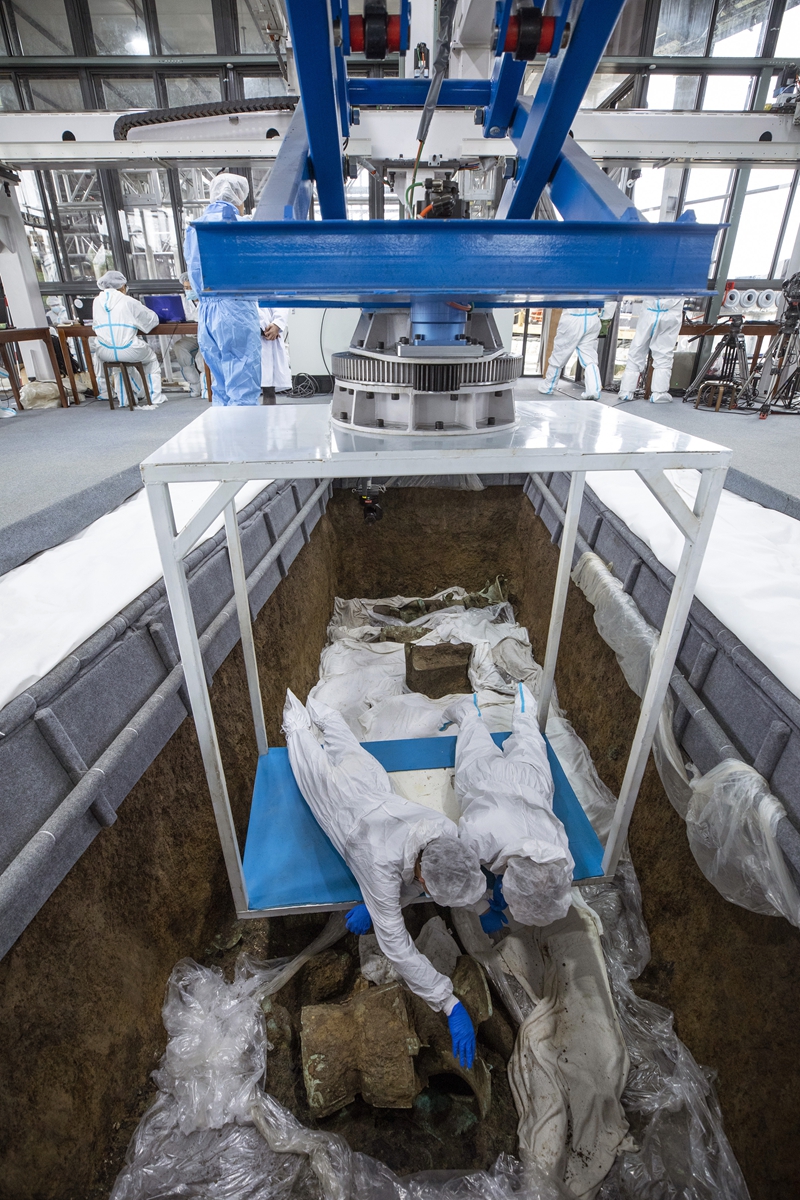

在三星堆遗址的考古工作中,考古学家联合了40多家科研机构和高校,开展20多个方向的多学科研究,运用多种科技手段解码文物背后信息。“跨界合作”取得系列突破性成果,在行业内起到了引领示范作用。多功能考古发掘舱、移动保护平台、资料记录集成平台等考古技术装备不断升级上新,各种“黑科技”大显身手,成为考古发掘、现场保护、科技分析、信息提取等综合能力提升的新动力、新引擎。

在三星堆遗址考古发掘现场,考古人员利用特制的升降设施在3号“祭祀坑”内作业,以减少对坑内文物的影响(2021年3月19日摄)。新华社记者沈伯韩摄

成都市投资8000余万元建成设施设备先进、功能齐全的成都考古中心,包括动植物、环境、冶金等8个科技考古实验室,以及恒温恒湿、分析检测、文物修复等11个文物保护修复实验室,磁法电法、地理信息、三维扫描等多种高新技术应用于考古发掘全过程。该中心还建有4500平方米的考古标本库房,配备文物储藏柜、环境调控设备、低氧充氮消杀系统等先进设施。

科技考古的成果丰硕。“十四五”期间,成都考古机构成功申报“一种抗菌保湿的双层材料及其制备方法”等10项国家专利。与四川大学等高校合作开展的“出土饱水象牙脱水加固关键技术研发与应用示范”项目,预示着在解决文物保护实际困难中又迈出一大步。

惠泽大众:活化利用成果共享

考古的最终目的不仅是发掘和研究,还要让考古成果惠及广大群众。四川在考古成果的转化和共享方面进行了多项创新实践。

濛溪河遗址微型博物馆。新华网发(张可凡 摄)

濛溪河遗址微型博物馆是一座在遗址旁建立的小型陈列室,“不简单的旧石器社会——古人类的生产、生活与精神世界”展览通过展示考古发掘成果,让公众在遗址现场有更完整的参观体验。设计上,展厅根据石器技术发展历程定制的可触摸模型,让公众能感受石器的锋利程度;在展馆的抽屉里放置了植物种子,公众能够将现在的种子与出土的种子进行对比。这座“建在考古工地上的博物馆”成为四川考古成果从学术殿堂走向全民共享的缩影。

考古遗址公园建设也是推动考古成果共享的重要方式。四川成功创建三星堆国家文物保护利用示范区、邛窑国家考古遗址公园、宝墩国家考古遗址公园。东华门考古遗址公园建成后受到社会公众好评。原址建成的蒲江飞虎村船棺墓博物馆,以及正在建设的江口沉银博物馆、蜀道博物馆,都将成为展示考古成果的重要窗口。

公众考古活动的广泛开展,拉近了考古与公众的距离。成都考古中心依托《考古·成都》基本陈列以及考古发掘现场,已实施“成都考古社教行”等公众考古与社教活动300余场,服务群众2.6万余人次。该中心打造了“小小考古人”“重走文物回家路”等精品课程,还与多所小学共建教育实践基地。

数字化展示让考古资源突破时空限制。古蜀文明文物和数字展在国内16个省(市)巡展,赴海外10余个国家和地区展出,提升了中华文化的国际影响力。(完)