点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

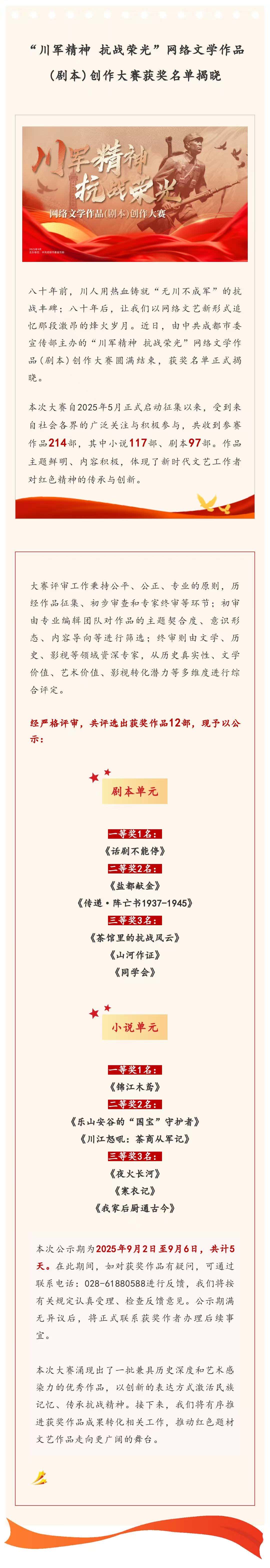

日前,由成都市委宣传部主办的“川军精神 抗战荣光”网络文学作品创作大赛评选结果正式公布。本次比赛共征集到200余部作品,经严格评审,共评选出获奖作品12部。参与者既有文艺工作者,也有学生和普通群众,他们的作品主题鲜明、内容积极,文笔优美,创意十足,通过作品赓续红色血脉,弘扬抗战精神。记者采访了部分作者,了解他们的创作故事。

悬疑+推理+反转

剧本一等奖节奏紧凑要素拉满

剧本一等奖作品《话剧不能停》以成都大轰炸为背景,内迁成都的华西协合大学、金陵大学、金陵女大、齐鲁大学、燕京大学组成“华西坝五大学”,在轰炸间隙弦歌一堂、薪火相传,更以文艺为刃投身救亡。短剧以“剧中剧”形式,通过“悬疑+推理+反转”,展现抗战时期学生抗敌救亡宣传的事迹。

作者关关从事文旅策划工作多年,也有丰富的写剧本杀经验,他的作品逻辑缜密,扣人心弦,推理和反转引人入胜。“创作中查阅了很多资料,网上查了之后还要到图书馆翻阅史料,对那个时期的历史背景做了深入了解。”关关表示,作品中的很多设定和线索都是有考究的,比如破解死者留下的“临终信号”,最开始他考虑过设置为拼音缩写,但翻查资料发现,汉语拼音是1958年才正式使用,所以他及时调整了思路。

“查阅资料时看到,那个时期,大学校园里发生了很多可歌可泣的故事,我希望通过自己的作品呈现出来,吸引年轻受众去了解那段历史。”关关表示,曾经华西坝的青年学子用文艺演出唤起民众爱国热情和抗战信息,自己作为一个新时代文艺工作者,也有一种使命感,希望把抗战精神传承下去,激发年轻人为中华民族伟大复兴而奋斗。

大学生写出深刻作品

希望同龄人铭记历史

小说组一等奖《锦江木鸢》的创作者苏紫萱是一名大学生,但她创作的故事却十分深刻。风筝匠人罗松年和女儿、徒弟一起,克服万难制作防空识别装置,故事跌宕起伏,文字沉稳流畅,不仅对爱国老匠人的刻画入木三分,关于木鸢一波三折的制作过程也诠释得非常到位,行文老练成熟,背景设置宏大,完全想不到是出自一位大学生之手。

“我家里有很多位军人,从小耳濡目染,尤其是爷爷,给我讲了很多故事。”苏紫萱表示,虽然她年龄小,但很早就接触军旅题材的文学影视作品,家里的老辈子也会给她讲起抗战时期成都发生的故事,从中学开始,她就很喜欢看这类题材的文学作品,这次创作的故事也是受到了其他作品的启发,查阅资料比较多,构思时间比较久,所以虽然没有原型故事支撑,仍然很生动,虚拟的人物形象饱满,有血有肉,令人信服。

“作为一个成都人,我知道成都大轰炸,也知道川军英勇杀敌,今年是抗战胜利80周年,这些故事应该被铭记,了解历史才会珍惜来之不易的和平。”苏紫萱告诉记者,她希望通过自己的作品,凝聚同龄人的爱国情怀,努力学习,投身祖国建设。

成都日报锦观新闻 记者 杜文婷