点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

一张报纸75年的风华里,闪动着一代代报人的芳华;一张报纸75年的风雨兼程里,珍藏着一代代报人的勇往直前;一张报纸75年的与时代同行,跳跃着一代代报人的劲笔书风云。

今天,我们站在《宁夏日报》的历史时光里,看见了他们——老记者、老编辑、老校对、老发行员、老印刷工人、老通讯员、老朋友等,他们曾经在这里挥洒智慧和汗水,他们曾经在这里用笔尖与镜头记录时代,他们曾经在这里砥砺前行、不负韶华……与梦想同行,为时代而歌,他们把自己的芳华深深嵌进这张报纸的风华里,把自己的勇往直前深深嵌进这张报纸的风雨兼程里,把自己的劲笔疾书深深嵌进这张报纸的与时代同行里。

今天,正值第25个记者节,我们站在《宁夏日报》的历史时光里,看见了他们,让我们一起听一听他们与《宁夏日报》的故事,踔厉奋发再启程,书写建设美丽新宁夏的篇章。

杨兆海:唯有热爱抵山海

人物档案

杨兆海,高级记者。曾任宁夏日报社总编辑、宁夏日报报业集团总编辑、自治区政协常委兼文史和学习委员会主任、宁夏新闻工作者协会主席。

他的故事

初中毕业,杨兆海进入煤矿工作,因为热爱写作、报纸上常见“豆腐块”,他被选为宣传干事;在煤矿宣传岗位,因为向报纸、广播投稿量大、稿件质量高,他成为小有名气的通讯员,采写的稿件频频登上省级党报头版头条,引起报社领导的注意。

一纸调令,在煤矿“采掘”新闻的小伙子进入宁夏日报社,正式成为一名新闻记者。杨兆海完成了一次重要的人生跨越,但他并未自满,不断钻研新闻业务、踏遍宁夏山川,脚下沾满泥土,心中充盈热爱。在精进业务的同时,自学汉语言文学专业课程,并获得专科学历。

边学边干,再干再学,从编采岗干到管理岗,直至宁夏日报社总编辑。从一名煤矿工人成长为省级党报总编辑,回首32年的新闻路,是什么力量推动他一次次实现突破?杨兆海将缘由归结于热爱。杨兆海求贤若渴,到各知名高校招聘人才,从五湖四海汇入宁报的年轻人如今已成长为报社的中坚力量。

他对我们说

人生无惧岁月长,唯有热爱抵山海。(宁夏日报记者 秦磊 马楠 文/图)

武立真:新闻活鱼在一线

人物档案

武立真,高级编辑。她当过工人,做过宣传兵。退役后被分配至宁夏人民广播电台,后又调入宁夏日报社工作,从事新闻工作30多年。

她的故事

“1992年,宁夏日报要创办《西部周末》周刊,我也因此来到宁夏日报社。”武立真回忆,那时她负责《生活舞台》版面。武立真擅长在日常生活工作中发现和挖掘新闻,采写的版面一经推出,反响很好。长篇通讯《迎接生命的人》的线索便是来源于她和同学的闲聊。稿件刊发后,从上海来宁夏扎根数十年,成为宁夏卫生医疗史上拓荒者的陈士杰从此广为人知。

不论是《披肝沥胆荐轩辕》的何凤祖、《最是高原厚土情》的陈峰涛,还是《红烛尽燃照人寰》的景崇灿、《心路光明耀九州》的盲人王结……武立真的一篇篇报道,让读者从字里行间发现这些普通人身上的闪光点。

“作为记者,不仅要作为‘百灵鸟’歌颂真善美,更要成为‘啄木鸟’做好舆论监督。”她的报道,让外来务工农民获得赔偿,让流浪群体得到相关部门关注,甚至一些部门负责人因懒政而被追责……

她对我们说

新闻是跑出来的,不要想着走捷径。这是一份非常光荣的事业,要始终记住这份责任使命。(宁夏日报记者 张唯 白茹 文/图)

徐东魁:字斟句酌践诺言

人物档案

徐东魁,高级编辑。先后担任《小龙人报》负责人、《税务周刊》和总编室副主任、宁夏新闻网副总编辑等。

他的故事

1985年,宁夏日报社首次面向社会公开招聘10名编辑记者。带着对《宁夏日报》的向往,当时在银川市银河仪表厂工作的徐东魁通过报考进了报社,一年多后调入总编室。

“三进总编室”的徐东魁上了22年夜班。

1992年,《宁夏日报》创办周末版,徐东魁被调入西部周末编辑部。1996年,徐东魁离开“夜猫子”岗位,先后到《小龙人报》《税务周刊》任职。2000年,徐东魁竞聘为总编室副主任。恰逢《宁夏日报》改革,版面改革是重中之重。“我跟同事们讨论、碰撞,力求在版面上蹚一条具有宁夏日报独有风格的路子。”徐东魁说。

2013年起,徐东魁先后到自治区信访局挂职,在宁夏新闻网担任副总编辑,在新闻研究部运营公众号……直到2019年,“三进总编室”成为审读。“和同事们字斟句酌,一起为起个好标题而高兴,我感到特别快乐。”

他对我们说

板凳坐得十年冷。我用上万块版面践行了这“七字诺言”。(宁夏日报记者 杨超)

王庆同:脚底板下出新闻

人物档案

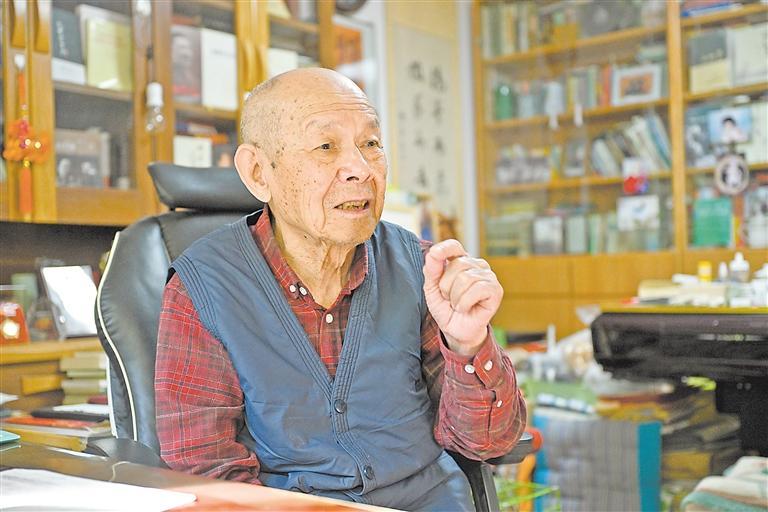

王庆同,祖籍浙江。1958年毕业于北京大学中文系新闻专业,任宁夏日报社工商部编辑、记者。1966年至1983年在盐池劳动、工作,后任宁夏大学新闻传播学教授。

他的故事

1958年8月,从北京大学毕业后,王庆同来到宁夏日报社工商部工作。“《宁夏日报》是我从事新闻工作的起点,也为我后来的教学积累了新闻实践经验,是我锻炼和工作的摇篮。”王庆同回忆,那时下乡次数很多,“那时的敞篷卡车,乘客坐在自己的包上,靠两边车帮坐两排,车厢中间再背靠背坐两排。我到隆德时坐在卡车尾部,被‘黄龙’(车轮扬起的浮土)弄得灰头土脑,下车时只有两只眼睛没有土,鼻涕眼泪混合成土蛋蛋挂在鼻孔下面。”

在这样的条件下,他十几次往返固原各县,撰写了《钳工沙治华以支援农业为己任》《蒿店见闻》《南河滩头》等引起社会反响的新闻作品。

“沉浸式的采访需要生动细节,我们要与被采访者打成一片,才能捕捉鲜活事例。”1962年8月,王庆同随海原农具厂修配小组下乡,工人师傅修农具时,王庆同递工具配件,顺便采访农民、生产队队长,最终写成稿件《更好地支援农业——随修配工人下乡的日记》,在《宁夏日报》二版连载两天,引起巨大反响。

他对我们说

新闻采访需要系统深入式、沉浸式采访,走近群众、贴近群众,才能获取生动的新闻线索。(宁夏日报记者 赵磊 左鸣远文/图)

王兰花:赠人玫瑰手留香

人物档案

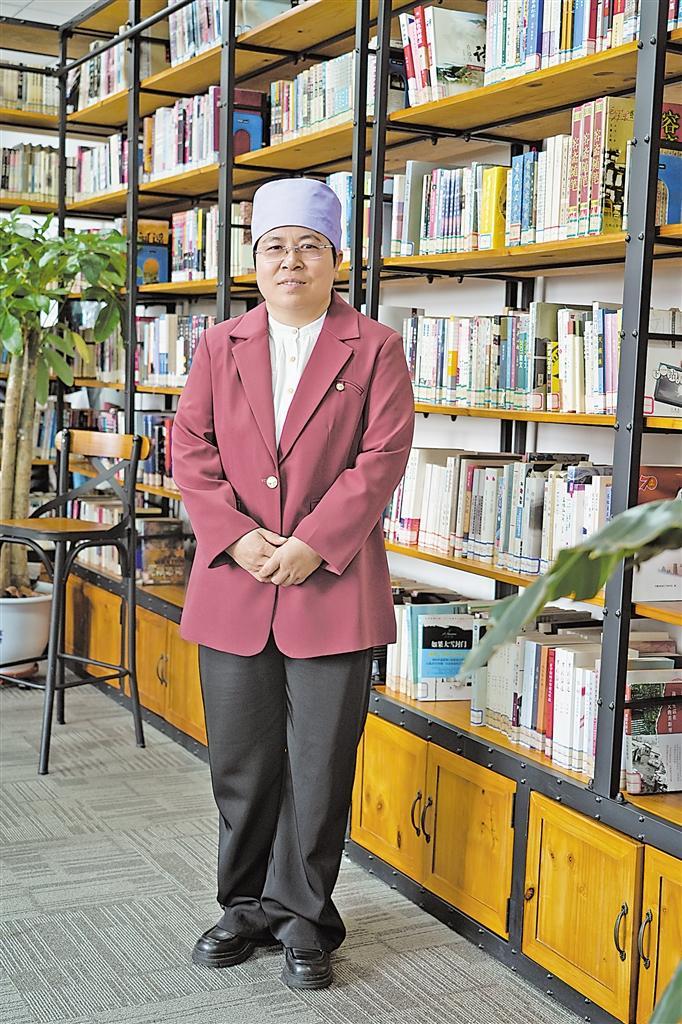

王兰花,现任吴忠市利通区金星镇王兰花热心小组党支部书记、王兰花热心小组慈善协会会长。把解决社区居民的操心事烦心事揪心事作为毕生事业,十几年如一日坚持志愿服务。

她的故事

在吴忠市,王兰花的名字可谓家喻户晓。

2004年,从社区居委会主任岗位上退休的王兰花,本可以安享晚年退休生活,但她却闲不下来。2005年,她联系6名离退休干部和爱心人士,成立吴忠市首个社区志愿者服务小组——王兰花热心小组,并积极参与社区矛盾调解工作,成为当地群众心中的“贴心人”和“活雷锋”。后来,媒体发现了这朵绽放在民间的“兰花”,让王兰花从社区走向大众视野。

《宁夏日报》深入挖掘她的故事,从不同角度展现王兰花和她的热心小组所做的点滴。多年来,《宁夏日报》见证了王兰花公益事业的发展壮大,王兰花也为《宁夏日报》提供了源源不断的正能量内容。如今,以她名字命名的“兰花芬芳”志愿服务品牌,已成为利通区乃至宁夏一个响当当的志愿服务品牌。

她对我们说

希望《宁夏日报》一直为大家带来温暖和力量,能影响更多人,让社会更加美好!(宁夏日报记者 徐琳 乔新宇 文/图)

沈建设:躬身实践出真知

人物档案

沈建设,先后在原银川郊区广播站、金凤区新闻中心等单位工作,多次被评为宁夏日报优秀通讯员。

他的故事

1982年,沈建设高中毕业,进入原银川郊区广播站工作。1985年进入电大学习新闻专业,1988年到宁夏日报社实习。

“我当时找到宁夏日报驻吴忠记者站站长樊学宏老师,他给我介绍了一下吴忠站的情况,第二天就安排我跟张大文老师去盐池县驻站实习。”最让沈建设印象深刻的是“两难”:一是出行难,到盐池乡下采访骑的是宣传部调配的“电驴子”,道路崎岖,大风扬沙,一天下来灰头土脸,浑身被颠得要散了架;二是查资料难,准备工作往往要投入不少时间精力。

“大文老师对我的指导特别细致,一旦发现问题,就会掰开揉碎了给我讲。”沈建设说,当时张大文老师还经常接待通讯员,帮他们改稿子。“能成为宁夏日报通讯员,大家感到特别光荣。”沈建设说,这次实习经历让他近距离感受到宁夏日报记者认真踏实的工作作风。

实习结束回到工作岗位,沈建设坚持向宁夏日报投稿,并组织各媒体记者在金凤区开展采访,推出了《坐火车上班的村支书》等重磅报道。明年,沈建设将迎来退休生活。他说,人离情不离,他会永远珍惜与宁夏日报结下的深厚情谊。

他对我们说

期待年轻记者紧跟时代步伐,写出更多沾泥土、带露珠的鲜活报道。(宁夏日报报业集团全媒体记者 闻海霞)

董英战:咬文嚼字见真功

人物档案

董英战,1970年参加工作,1985年任宁夏日报社总编室校对科科长。2003年被中国记协授予“全国十佳校对”称号。退休后参与编纂出版《西部拓荒》等十余部书籍。

他的故事

董英战退休已11年,但仍保持着每天给《宁夏日报》找错的习惯。

“现在报纸出错率很低,工作环境及校对设备也都比我那个时候先进多啦。”

28年间,董英战始终坚守在校对岗位。每晚8时是到岗时间,但董英战总是提前半小时坐在校对室:“人等稿子可以,稿子等人那可不行。”

20世纪80年代,稿件上附有发稿单,记者、编辑、签发主任、校对各个校次都有签名。面对这样的“大花脸”稿件,校对是最后一个关卡,纠错的责任也更为重大。“记者采写的稿件涉及各个领域,校对员只有不断学习才能提高校对水平,不至于在问题和差错面前视而不见。”董英战说,从记者的稿件进入编辑流程,到版面签付,离不开每一位校对员的默默付出。“我们就像螺丝钉,拧到哪个地方就干好哪份工作。”

他对我们说

希望年轻记者、编辑、校对,干一行爱一行,用初心书写青春华章!(宁夏日报记者 张晓慧 白茹 文/图)

吴保林:印迹时光墨香存

人物档案

吴保林,1983年初中毕业后进入宁夏日报社印刷厂。先后获“宁夏日报社先进工作者”“宁夏报业传媒印刷有限公司‘工匠精神’”等数十项荣誉。

他的故事

吴保林的父亲吴兆年曾是宁夏日报创刊初期的一名印刷工人。印刷厂的机器轰鸣声是吴保林童年最熟悉的声音。在父亲的影响下,吴保林从小就对印刷工作充满兴趣。1983年,他进入宁夏日报社印刷厂,正式开启印刷生涯。

“刚进厂那会,印刷技术还很落后,全靠手工操作。每天下午就要将铅字一个个从字盘中拣出、排版,然后用油墨滚筒一遍遍地涂抹,最后将纸张放入印刷机,用力摇动手柄,把一张张报纸印制出来。”吴保林回忆。

“父亲常说‘印刷不只是技术活,更是良心活。报纸是传递信息的使者,每一个字、每一张图片都关系信息的准确传递’。30多年间父亲坚守在印刷机旁,我也受他影响,对这份工作保持着崇敬之情。”吴保林在印刷岗位工作已有41个年头,见证了铅字印刷到激光照排、再到数字印刷的变迁。

“印好每一份报纸是职责所在,也是为每一位读者负责。做一辈子党报印刷工人,我骄傲!”即将退休的吴保林说。

他对我们说

希望有更多年轻人加入到印刷行业中,赓续报人精神、传承奋进之力。(宁夏日报记者 李昊斌 马赛尔 文/图)

马慧娟:笔耕不辍写初心

人物档案

马慧娟,吴忠市红寺堡区红寺堡镇玉池村村民。10年间用手机敲出数百万字,摁坏13部手机。如今已正式出版7部作品。

她的故事

“横着竖着的报纸上密密麻麻的字像编织起来的网,我像一只粘连在网上的鱼,无力挣脱也不想挣脱。这张网把我指引到另外一个地方,那里充满着光明和希望。”这是马慧娟《出路》中的一段文字。

2006年,马慧娟的表哥带回一沓报纸,这是马慧娟与《宁夏日报》的初见。而与《宁夏日报》真正结缘是一次偶然采访。

2014年,《宁夏日报》忠实读者祁国平与马慧娟在QQ相识,并把她的作品推荐在《黄河文学》上发表。同年12月,宁夏日报记者鲁延宏与祁国平交谈中了解到马慧娟的故事。2015年1月,鲁延宏与祁国平前往红寺堡采访了马慧娟。

“很感谢鲁老师,他非常平和耐心。虽然我讲得磕磕巴巴,但这是我第一次尝试着把自己的想法讲出来。”马慧娟回忆第一次接受采访的经历。

马慧娟感慨地说,“《宁夏日报》对于我来说像一个启蒙者,让我见识到了更加广阔的天地”。马慧娟把家乡的蜕变写进书里,把脱贫的故事带上全国两会。多年来,《宁夏日报》记录着她前行的脚步。老朋友与《宁夏日报》的故事也将一直延续……

她对我们说

《宁夏日报》见证着国家的蓬勃发展,记录着宁夏的成长故事,祝愿《宁夏日报》越办越好!(宁夏日报记者 李雅蓉 付杨文/图)

高忠明:风雨无阻发行路

人物档案

高忠明,宁夏日报报业集团发行员。2008年入职以来,无论严寒酷暑,高忠明始终坚持将一份份报纸准时送达读者手中。

他的故事

11月4日凌晨5时,天色未亮。高忠明骑着电动车驶向银川市金凤区报纸发行站,把当日带着墨香的报纸从车上卸下来。飞速清点分拣过后,再骑上送报用的三轮车开始投递。

十六年如一日,高忠明每天都这样开启一天的生活。

“从金凤区发行站到正源北街这一片都是我负责。”穿梭在熟悉的大街小巷,高忠明话语中充满自豪。三轮车里一摞摞报纸被码得整整齐齐,送报车驶进小区,不时有居民和高忠明打招呼。如今人们获取信息的渠道越来越多,但依旧有不少老读者保留着看报的习惯。“这些年来,即使有个头疼脑热,都没请过一天假,因为我知道有人在等我送报纸。”

发行工作看似简单重复,做好却并不是件容易事。刚工作那几年,因为投递点分散,高忠明常常急得满头大汗。“有时候送晚了,就有人打电话来问。”因为常年骑车迎风,膝盖和肩胛骨的疼痛,让他即使是在夏季也不能身穿单薄衣物,但他无怨无悔。

他对我们说

这是一份很有意义的工作,我会继续干下去,把每天的《宁夏日报》第一时间送达读者!(宁夏日报记者 杨嘉琪 李宏亮文/图)