点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“乘帆三万里逐浪八千年”宁波海洋文化时空对话系列发布的第二期,聚焦“海岛之光——大榭遗址考古成果展”的制盐器具。

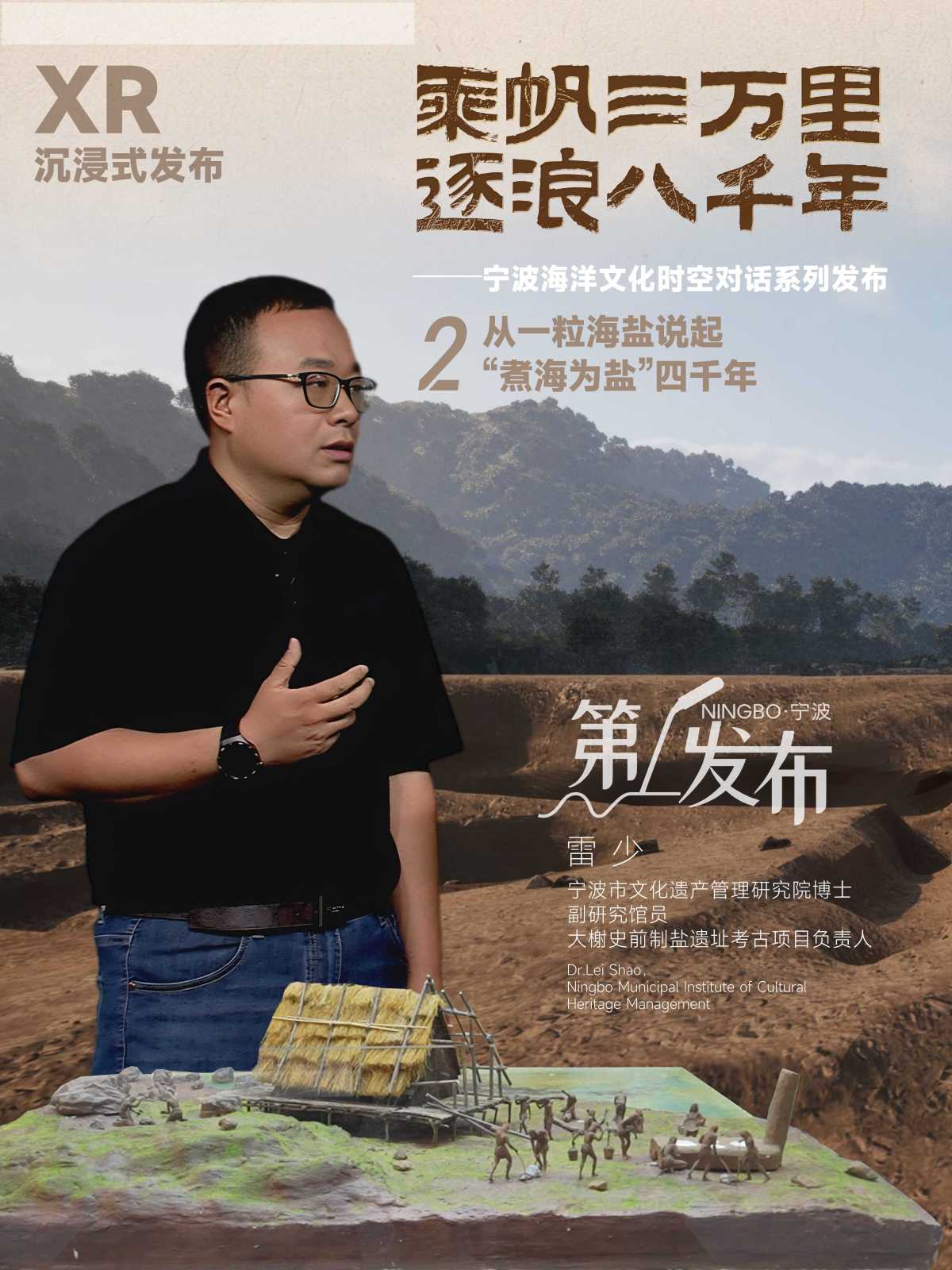

今年,《第1发布》栏目将重点围绕文化强市主题,策划推出10期“乘帆三万里 逐浪八千年”宁波海洋文化时空对话系列发布,串联全市范围内海洋文化地标,通过XR虚拟拍摄与实景录制的巧妙结合,构建从史前文明到现代港城的时空叙事链,打造“可触摸的历史、可感知的传承”文化精品。

“乘帆三万里逐浪八千年”宁波海洋文化时空对话系列发布的第二期,聚焦“海岛之光——大榭遗址考古成果展”的制盐器具。

在古代,海盐究竟是怎么制作而成?

今天的发布嘉宾,宁波市文化遗产管理研究院博士副研究馆员大榭史前制盐遗址考古项目负责人雷少来为大家科普。

雷少:海盐业它是古代先民制盐活动发展到已经比较高级阶段产物,它成为一种产业了。我们通过大榭遗址考古发掘和研究表明,

它主要采用的是“煮海成盐”或者“煮卤成盐”这种(工艺)。这个所谓的“海”,它其实上是卤水,不是直接海水煮盐。大概就是七八月份高温天,(大榭先民)来到海边,在大潮过后、小潮期间,他们主要刮取滩涂表面的白色的结晶。通过海水给它淋滤,然后把它置换成高浓度的卤水。这个卤水然后就去煮盐,他还要砍伐植被来做燃料,然后还要做砌筑盐灶,制作煮盐的陶器,所以它是一整套的流程。

主持人张月:雷博士,刚刚听了您的介绍,我们对4000年前大榭先民如何制盐的流程,已经有了一个大概的了解了。现在我们来到的这个地方叫做虚拟空间,看看后面这样一个环境,您觉得是不是很熟悉?

雷少:对,这是我们当年发掘的大榭遗址的考古现场,这个遗址是1980年当地老百姓挖窑取土的时候发现的。2016年和2017年,我们分两期对这个遗址,做了一个大规模的发掘,发掘面积有7000平方米。最大特点就是出土的遗迹遗物非常单一的,只有一些盐灶,少量的灰坑。跟我们国内的山东、四川,以及英国和法国等地发现的明确的制盐遗址出土的遗迹遗物做了一个比较,发现它们从外形上讲,形态上是非常相似的。大榭史前制盐遗址,是我们目前发现的,国内最早的制作海盐的遗址,所以说它是开海盐之先河,那是毫不夸张的,也是当之无愧的。

主持人张月:那么大榭先民的制盐技艺方面,和我们现在的制盐工艺又有什么样的差别?

雷少:我们现在流行的主要是晒盐的工艺.它利用的是海水,然后通过层层的蒸发,从里面提取盐分大概在宋代开始才有,然后到明清两代的时候才逐渐推广。我们大榭先民4000多年(前),采用的是煮卤成盐的工艺。它的生产原理,跟我们现在的晒盐,本质上是一样的,但是它的工艺是完全不同的。因为资源易于获取,而且它的成本相对低廉,一两户人家就可以生产,所以一直流传至今。

主持人张月:雷博士,我也特别想知道盐在促进经济交流,还有早期文明社会的形成,以及盐对于我们宁波的海洋文明来说的话,又有哪些重要的意义?

雷少:盐业的资源,它是有突出的一个特点,就是它有空间分布的不平衡,天然有一种商品的属性。更重要的一点的话,就是它实际上是积累财富的一个很重要的工具,会推动社会的分化,加速了社会的一个文明化进程。历史上有个著名的例子,就是春秋时代的齐国齐桓公称霸。他任用的管仲,利用渔盐之利,然后富国强兵,然后助推了齐国的强大。

对于我们宁波地区来讲,首先大榭遗址它改写了我们中国的这个盐业发展史,意义非常重大。然后它证明了我们宁波,在史前时期就已经是海洋文化和海洋经济创新的一个先锋。由于它距今在4400年左右。它上连河姆渡的农耕文明和海洋文化传统,下接我们后世的港口贸易。大榭遗址的发现,为我们理解宁波地区所在的东南沿海,从依赖海洋到经营海洋的文明化的一个进程,提供了关键的一个链环。同时,它还凸显了“港通天下”的宁波,在我国海洋文化中的历史地位,

而且(为)我们宁波作为“东亚文化之都”提供了历史支撑。