点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作为今年首个影响浙江省的台风,“艾利”对我们多少有些“爱理不理”。

虽然没有给我们带来狂风暴雨,但我们也没法给它“点赞”,因为它同样没有给我们带来想象中的凉爽。

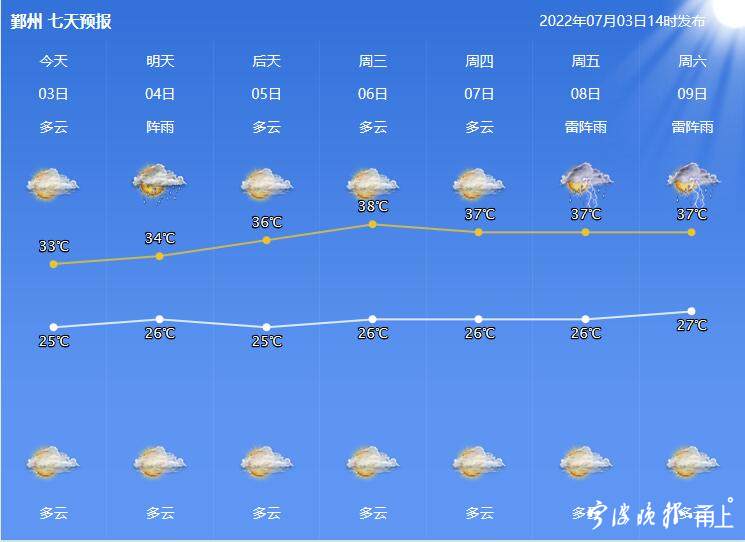

从市气象台7月3日发布的预报看,即将开始的新的一周(7月4日-7月10日),宁波将迎来一波晴热高温天气,最高气温将向37℃,甚至38℃发起冲刺。

“艾利”爱理不理

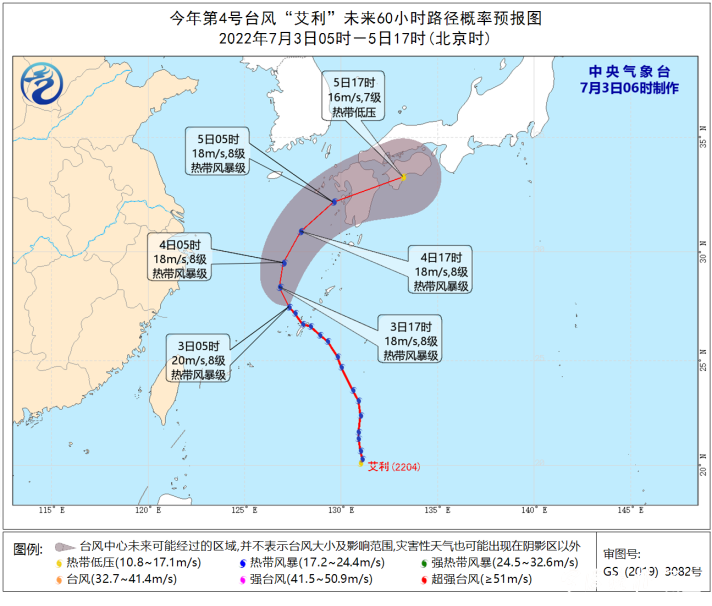

就在7月3日早晨,今年第4号台风“艾利”移入东海。

到17时,“艾利”的中心距离日本冲绳县那霸市北偏西方向约255公里,近中心最大风力8级(20米/秒,热带风暴级),七级风圈半径100-200公里。

未来,“艾利”将以每小时10-15公里的速度向北偏东方向移动,强度变化不大,并将于7月5日上午趋向日本西南部沿海。

受“艾利”影响,7月3日到7月4日,我国东部东部海域有6-8级大风,阵风9-10级。

“艾利”对宁波的影响,主要体现在大风上。

从市气象台7月3日11时发布的消息看,7月3日到7月4日,外部渔场有9-11级大风。

此外,从预报看,7月3日到7月5日,宁波将会是多云到阴有时有阵雨或雷雨。

作为今年首个影响浙江省的台风,“艾利”对我们有些“爱理不理”,这对日常生活来说,倒是件好事。

不过,随着“暹芭”“艾利”接踵而至,今年台风季的“大门”被打开。中央气象台在7月3日发布的中期预报中“透露”,未来10天,西北太平洋可能还将有1个台风生成。

持续的热,越来越热

“艾利”走个过场,“克制”了一段时间的晴热将“卷土重来”,甚至还有愈演愈烈之势。

市气象台在7月3日发布的十天预报中提到,除了前期的阵雨或雷雨天气,从7月6日开始,宁波就将转为多云为主的天气,其中,7月8日开始,午后多雷阵雨。

是不是夏日“熟悉的配方”?

市气象台在7月3日发布的十天预报中提到,从7月5日开始,宁波的最高气温将稳定在35℃-38℃,最低气温也有26℃-28℃。

持续且不断“挑战自我”的高温热浪就要来了,做好迎接“一大早出门就是一身汗”的准备了吗?

虽然台风带来的降温效果有限,但来自海上的大风,给我们吹来了通透的好天气。记者石承承 摄

六月六,不止“晒红绿”

渐行渐远,我们将在7月4日迎来“六月六,晒红绿”的日子。

民间流传的“六月六,晒红绿”,通常指的是每年到了农历六月初六这一天,如果阳光充足,人们就会把家里的衣物、鞋帽、被褥等拿出来晾晒。

相传这个习俗的形成跟乾隆皇帝有关。当年,乾隆皇帝巡行至扬州,突遇大雨,外衣被淋湿。皇帝不愿借百姓的衣服换,只好等天晴将衣服晒干,这一天恰好是农历六月初六。

民间因此逐渐形成“晒红绿”的习俗,多少是想借一点皇帝“晒龙袍”的贵气。

这一习俗的流传,还跟时节、气候有关。

每年到此时,长江中下游地区的梅雨季基本告一段落。告别一身“霉”气,人们自然要把衣物、被褥拿出来晒一晒。

除了“晒红绿”,“六月六”还有很多如今已不常见的习俗。

比如“黄狗猫汏浴”,意思是每年到了这一天,养狗或猫的人家,会把狗或猫带到河中洗浴,目的跟"晒红绿"一样,为了避免天气炎热,狗或猫的身上长寄生虫。

比如用木槿树叶洗头。据说,槿树叶含有大量肥皂草素和肥皂草苷,有滋养秀发的作用。在炎炎夏日,发丝间的轻松带来的快乐,女孩子们应该深有感触。

比如宁波老底子通常也会趁着此时持续晴热天气的到来,开始晒“双缸酱”,也就是我们通常说的豆瓣酱。

将倭豆(蚕豆)蒸熟后剥壳,加入盐等调料搅拌,然后拿到太阳下暴晒,从早上9点晒到太阳下山,晒足一周,霉菌就会繁殖,晒上一个月,差不多就可以吃了。

午后,呈现油画质感的天空。记者石承承 摄

午后的江边,风吹过带来几分凉意。随着晴热高温天气的到来,这份舒坦恐怕不常有了。记者石承承 摄

何以解“暑”,试试它们

随着晴热高温天气的到来,7月7日,我们还将迎来二十四节气中的小暑。

《月令七十二候集解》中,对小暑节气是这样描述的:小暑,六月节。暑,热也。就热之中,分为大小,月初为小,月中为大,今则热气犹小也。

顾名思义,就是天气开始变得炎热,但又还没到最热的时候。

大家可千万别对小暑的到来“视而不见”,因为就在小暑节气期间,我们将迎来号称"一年中最热"的三伏天。今年,我们将于7月16日入伏。

持续的高温热浪扑面而来,对大多数人来说,都需要一个适应的过程,有些人难免会出现精神萎靡、食欲下降等症状。

除了好好休息,也轮到一些时令食物出来“救场”了,比如藕。

很多人可能会觉得奇怪,“荷莲一身宝,秋藕最补人”,藕不是要等到秋天才吃的吗?

事实上,随着小暑的到来,藕已经开始慢慢成熟,并迎来开采的季节。

只是,此时的藕,刚长成,还很嫩,最适合的就是掰下来、切成片,拿糖醋拌一拌,直接吃,清凉脆爽,足以在餐桌上令人胃口大开。

另外还有一种吃法,就是将藕用小火煨烂,切片后加适量蜂蜜,据说有安神入睡之功效,可治血虚失眠。

此外,在民间,还流传有“小暑黄鳝赛人参”的说法。

据《本草纲目》记载,鳝鱼性味甘温,有补虚损,强筋骨,祛风湿的功效;《食疗本草》中也称“补五脏,逐十二风邪患湿气、恶气”。

眼下,农历六月, 正值黄鳝肉质最肥美的时候,既能满足口腹之欲,又能适当进补,也算是一举两得。

但有一点要特别提醒的,不能吃死黄鳝,否则很容易引起食物中毒。