点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

毛雪娇制图

记者冯瑄徐卓蔚通讯员汪伟华余敏芬

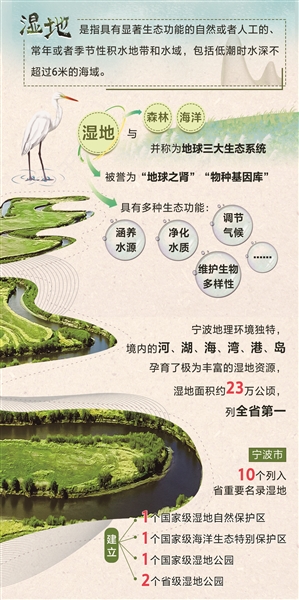

湿地与森林、海洋并称为地球三大生态系统,被誉为“地球之肾”“物种基因库”,具有涵养水源、净化水质、调节气候、维护生物多样性等多种生态功能。今年6月1日,《湿地保护法》将正式实施,这是我国首部专门保护湿地的法律,标志着我国湿地保护走向法治化。

全国湿地第二次调查结果显示,宁波湿地面积位居全省第一,有大约23万公顷。这里生活有一大批珍稀濒危物种,在东亚—澳大利西亚水鸟迁徙通道的慈溪庵东沼泽湿地,黑脸琵鹭年复一年在此越冬;在象山韭山列岛国家级海洋自然保护区,中华凤头燕鸥“呼朋引伴”栖息繁育。

在国家首部专项法律颁布实施的背景下,23万公顷的“地球之肾”,宁波将如何守护?湿地保护能否告别“后备资源”的怪圈,迎来保护修复的春天?

濒危物种得到挽救。(冯瑄王钧钧摄)

打造珍稀物种“天堂”

又到了春夏之交,在我国东南沿海最大的湿地——杭州湾湿地,成千上万的候鸟回到这里,它们或成群结队,或三两为伴。在芦苇地上,苍鹭、白鹭等各种鸟类时而休憩,时而捕食,自在惬意。

自2009年杭州湾新区设立至今,这里始终是一个“开发区里的不开发区”。这个“不开发区”面积达到63.8平方公里,政府每年不惜重金进行维护,实施原生态保护的面积超过80%,用于生态教育和生态旅游的区域也在候鸟繁殖越冬期间闭园谢客。与此同时,依托中国林科院亚林所设立浙江杭州湾湿地生态系统国家定位观测研究站,定期对杭州湾湿地进行调查、监测和评估,这里已经成为东南亚最大的咸水湿地。

为了给过冬候鸟营造良好的栖息环境,在生态保育期间,湿地公园在游览路线、售票时间、闭园时间、票价等方面都将作相应调整,以减少游客对冬候鸟的影响。其间,湿地公园还联合森林公安、亚林所,开展冬候鸟栖息地定期巡查、冬候鸟生活习性监测等。

“人为管理后,水鸟种群密度达到每公顷17.48只,而放任不管情况下的种群密度仅为每公顷3.63只,增长了6倍。”在湿地公园开展监测项目的中国林科院亚林所研究人员焦盛武说,目前湿地越冬雁鸭类、鸻鹬类种群数量均大幅增加,繁殖鹭鸟的数量也急剧上升。

“每年有3万多只鸟在此越冬和停歇。”市自然资源和规划局森林资源处相关负责人表示,通过近年来的持续建设和环境改善,杭州湾国家湿地公园的鸟类数量和品种逐年增加,从最初的220种增加到目前的303种,全球总量不足150只的卷羽鹈鹕东亚种群,2016年12月份就记录到65只个体,且停留时间超过1个月。

走进宁波东南沿海的象山韭山列岛国家级海洋自然保护区,“神话之鸟”——中华凤头燕鸥正值繁育期。“据省自然博物馆的专家估算,该物种的全球种群数量只有100多只,截至今年5月,工作人员一次性观测到86只中华凤头燕鸥,‘神话之鸟’种群正在有效恢复并不断壮大。”象山县自然资源和规划局相关负责人告诉记者,近年来,通过有针对性地修复和保护滨海湿地,鸟类生存繁衍有了“安心的家”。

如果说滨海湿地修复让神话之鸟有了“安心的家”,那么对小微湿地的保护让国家一级保护动物镇海棘螈迎来了新生。目前,在北仑区林场碎片化的小微湿地,镇海棘螈野外保持150尾幼体,种群濒危状况得到缓解。

这些年,对湿地资源持之以恒的修复和保护,也为宁波市野生动植物保护奠定了重要基础。目前宁波分布有中华水韭、水蕨、野荞麦、野大豆、野菱等珍稀保护植物,以及中华凤头燕鸥、中华秋沙鸭、东方白鹳、卷羽鹈鹕、黑脸琵鹭、镇海棘螈、遗鸥、黑嘴鸥、中华鲟和白鲟等珍稀保护动物。

宁波加强湿地保护打造鸟类天堂。(施建庆冯瑄摄)

“全省第一”背后

湿地保护意识需增强

什么是湿地?在很多人的脑海里,湿地可能是沼泽地,也可能是一方河湖,又或是常年积水地带。对此,市自然资源和规划局有关负责人“科普”道:湿地是指具有显著生态功能的自然或者人工的、常年或者季节性积水地带、水域,包括低潮时水深不超过6米的海域,但是水田以及用于养殖的人工水域和滩涂除外。

按照类型来分,湿地又分为近海与海岸湿地、河流湿地、湖泊湿地、沼泽湿地和人工湿地五大类。宁波地理环境独特,境内的河、湖、海、湾、港、岛孕育了极为丰富的湿地资源。

根据湿地“二调”结果显示,宁波市内分布有湿地5类15型,8公顷以上湿地总面积23.17万公顷,占市区域总面积的23.60%,占全省湿地总面积20.87%,居全省11个地市首位。其中,独特的地理环境让宁波拥有18.1万公顷近海与海岸湿地,占全市湿地面积78.13%。

这些年,宁波遵循湿地“全面保护、科学修复、合理利用、持续发展”的要求,多措并举加强修复与保护。市县两级成立由分管市长(县长)任组长的“湿地保护领导小组”。宁波还编制多项保护规划,探索开展重要湿地保护立法。注重开展湿地保护研究,主动与科研院所、专业单位合作,依托专业团队的力量,提升湿地保护管理决策的科技支撑。

东部新城湿地走廊成市民休闲打卡地。(冯瑄摄)

目前,宁波市列入省重要名录湿地10个,建立1个国家级湿地自然保护区、1个国家级海洋生态特别保护区、1个国家级湿地公园、2个省级湿地公园。

然而,记者采访中发现,在整个生态环境保护大合唱中,湿地保护处于相对的“小众位置”,所面临的难题和短板让不少一线工作者感叹,对湿地保护有点“力不从心”。

“市、县两级业务部门虽然编制了湿地保护规划,但协调性不强、约束力不足。同时,市级财政每年在湿地保护方面资金投入不足,湿地保护修复、物种和水质监测等任务难以落实。”市自然资源和规划局相关负责人坦言。此外,宁波市部分近海和沼泽湿地近年来被转为建设用地或耕地,加上早些年乡村生产生活污水、工业废水的排放,宁波市湿地水质下降、生态功能退化。

“出现这些问题,原因是多方面的。首先,思想认识不到位。一些地方政府对湿地功能、价值和其在经济社会可持续发展中的重要性缺乏足够认识,保护意识还不强。‘重发展轻保护’的思想尚未根本性转变,往往把湿地当作后备资源看待。”这位负责人说,其次,保护规划不到位。地方政府在发展中对湿地保护意识不强,编制国土空间规划和环境保护规划时,未能充分考虑湿地保护的一些刚性要求。

此外,业内人士表示,宁波自然资源系统内无湿地保护专职机构和专职人员,这与宁波湿地资源大市现状不相符。目前大多数湿地公园基础设施落后,专业管理和技术人才匮乏,难以适应湿地保护管理的需要。

保护镇海棘螈栖息地。(冯瑄摄)

今后有法可依

湿地保护修复迎来春天

随着国家层面对湿地保护的立法,湿地保护修复迎来春天。焦盛武认为,“《湿地保护法》将让湿地保护有法可依,该法在湿地保护、修复、生态建设方面做出了明确的规定,在保持湿地面积稳定的前提下,湿地修复工作也可以更顺利地开展。此外,对于破坏湿地的行为,也能有效杜绝以及进行严厉打击。”

滨海湿地作为宁波主要湿地类型,是湿地保护工作的重中之重。“早些年围海造陆导致的滨海自然湿地破坏,2018年国务院关于加强滨海湿地保护严格管控围填海的通知后,围海的行为才得到遏制,但是滨海湿地自然恢复需要漫长的过程。”焦盛武说,《湿地保护法》实施后,编制国土空间规划和生态保护红线的湿地范围划定势必更加科学规范,未来依靠滨海湿地生存的动植物也将更安全。

记者了解到,以《湿地保护法》实施为契机,我市下阶段将全面推进湿地保护修复工作,借助全面推行林长制,进一步压实各级党政领导湿地保护责任;整合成立“市绿化和自然保护地委员会”,明确自然资源(林业、海洋)、水利、建设等不同主管部门的湿地保护职责,合力推进湿地保护。

晚霞映衬下的杭州湾国家湿地公园全景。(市自然资源和规划局供图)

目前,我市正在加快制订出台《关于加强湿地保护修复工作的实施意见》,实施湿地分级管理,同时,联合中国林科院亚林所成立“宁波市湿地保护研究中心”,开展湿地生态功能的研究,特别是湿地碳汇的研究,对名录内湿地开展资源监测和评价工作,提升湿地保护管理决策的科技支撑。

此外,还将加强资金保障,发挥政府投资主导作用,探索建立政府投资、社会融资、个人投入等多渠道投入机制和湿地生态效益补偿制度,实施湿地保护修复工程。除国家、省级湿地公园和湿地保护区外,积极探索开展市级湿地公园、湿地保护小区和乡村小微湿地建设试点,进一步提高全市湿地保护率,到2025年,全市湿地保护率超过55%。

结合森林督查、环保督查,我市将继续保持高压态势,严厉打击破坏湿地违法行为。探索成立“宁波市野生动植物和湿地保护协会”,积极发挥协会作用,探索建立湿地保护志愿者制度,动员公众参与湿地保护和知识传播,自觉履行湿地保护义务,形成全社会关注湿地、保护湿地的良好氛围。