点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

致敬与报告,一位赤子对生养之地的至诚讴歌——读杨红星报告文学力作《致敬连云老街》

作者:韦庆英

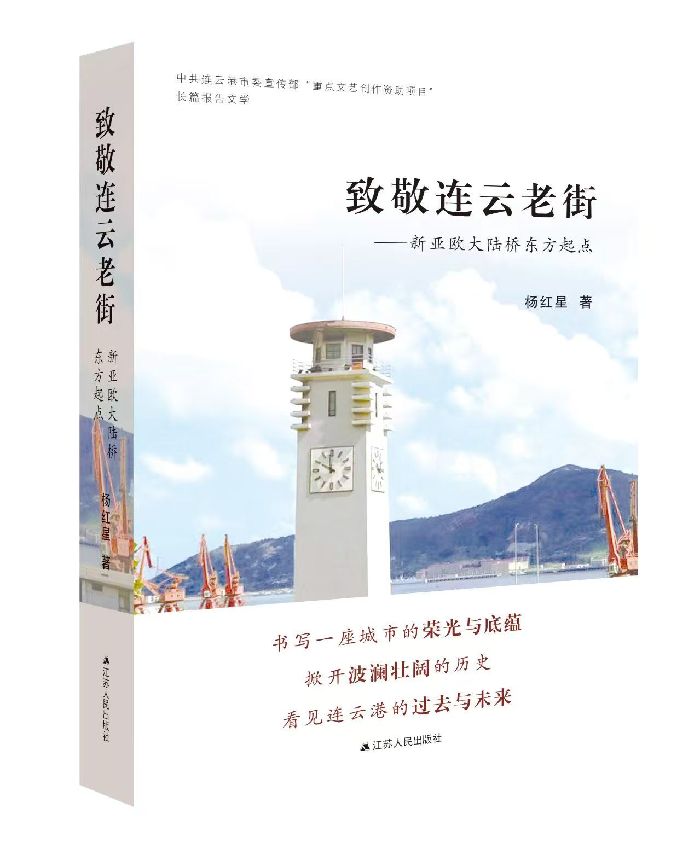

捧读连云港作家杨红星新作、长篇报告文学《致敬连云老街——新亚欧大陆桥东方起点》,扉页上一句“谨以此书献给生我养我的热土连云港”,慷慨情怀跃然。干干净净的一页白纸上,只此16个黑色小字,恰是全书16章54万余字的眉眼,更是一位赤子对生养之地的至诚告白。这不是作者对连云港的第一次“致敬”,在这部作品之前,他与王成章合著的47万字长篇报告文学《致敬激情岁月——中国化学矿山的摇篮锦屏磷矿》,就曾饱蘸深情,再现和还原了锦屏磷矿波澜壮阔的创业史,为连云港工业史留下一部气势宏大、视野开阔的史诗大作。而今,杨红星独著新作《致敬连云老街——新亚欧大陆桥东方起点》的顺利出版,更是给港城文坛带来2024年冬天最后的惊艳。

当一位报告文学作家用长篇写一条老街,那他绝不会仅仅只是写老街。《致敬连云老街——新亚欧大陆桥东方起点》是一幅背山临海、怀抱万象的岁月卷轴,是一首波澜壮阔、与国运休戚与共的史诗,更是一曲砥砺前行、追赶风潮的时代赞歌。

作家杨红星以时间为纵轴,立足本土,掀开历史帷幕,秉怀家国情怀与时代使命,为生养自己的城市再现岁月的荣光与底蕴,填补了家乡乡土传记的写作空白,具有鲜明的时代意义和深远的历史价值。岁月悠悠,往事茫茫,关于连云老街的历史与发展,有许多记录某一事件或者某段时间的文章或书籍,但是鲜有以千年眼光、百年格局,用报告文学的形式纵深反映其发展脉络的宏大叙事。杨红星自觉、努力地开阔自己的视野和思路,在更加广泛的历史烟云、社会生活中观察和思索,以连云老街为着眼点,巧妙地结合“新亚欧大陆桥第一镇”的时代标签,讲述了连云老街这座山海石城的峥嵘岁月,真诚记录并及时呼应了中华民族伟大复兴的新征程。

虽然,作者开篇是“她从1933走来”,但他追溯历史的目光却是从“徐福从这里出发”“朱元璋与‘红蝇赶散’”和北洋政府在老窑建码头起始,可以说整部书的开局颇为壮阔。而110余年间,从孙中山“在《建国方略》中列‘海州港’为中国急需建设的四个二等海港第二位”开始,“东方大港梦”的一次次燃烧,显然是连云老街这座山海石城在岁月风烟中代代相传的夙愿。作者敏锐地抽取和把握这一梦想作为本书的主线,张开了整部作品的经纬与格局——可以毫不避讳地说:作者在这部作品中把握了连云老街的精神原点。以“大港梦”“陆桥梦”为线索,作者一路捡拾岁月的金贝,真诚且生动再现了重大事件、社会热点、名人事迹,如“铁路大臣”沈云沛与陇海铁路的诞生、国父的设想与连云港开埠、谷牧“兵运1938”与发展万毅秘密入党,国民党黄安舰、国民党伞兵三团起义的终点站都在连云港码头;也关注小人物、普通老百姓的命运与故事,记叙了荷兰人在此修铁路、建码头,码头工人、铁路工人、老百姓在此辛苦谋生,地下党、国民党军队以及爱国民众在此和日寇浴血奋战,中国共产党和人民政府带领人民在此建设美好家园,文人墨客在此孕育惊世之作;作者还饱含深情地描写了“果城里、上海大旅社、连云火车站、十三道房建筑群,海峡巷朱氏民居、海军司令部、连云港人民影剧院、农业银行、日式小洋楼、八台、石板路、法桐树等建筑、构筑物”……“特别是中国改革开放后,它(连云老街)如凤凰涅槃般经历了从量变到质变的飞跃发展。这里不仅是横贯中国东西的陇海铁路东端起点,也是中国首批沿海开放城市、‘一带一路’交汇点城市连云港市的国际性港口所在地”。小小连云老街的近百年往事,在作者的精心组织之下,纵横捭阖,曲折动人,荡气回肠。恰如著名报告文学评论家丁晓原所说“与时代同行,是报告文学的基本品格;客观地反映现实,实录生活,是它重要的文体精神”(丁晓原《新中国70年报告文学:荣光与梦想的致敬》)。

写地方史,首先是写重大节点事件,其次就是写灵魂人物。就人物写作而言,作者既保持了作品主体的历史叙事,也做到了立体时空中的多方位呈现,用全景实录、细部特写的方法处理漫长岁月中纷繁芜杂的人与事。他真实生动地捕捉到历史性的节点,留存了具有故事性乃至传奇性的情节和细节,情节跌宕起伏,运笔淳朴自然,语言生动形象,既描绘了知名人士家国天下的慷慨壮怀,也记录了平民百姓有态度、有抉择的铿锵足音。

近百年来,这一座人杰地灵、风云浩荡的山海石城,曾引起许多名人的关注。孙中山为她提出建港方略,毛泽东、周恩来、胡锦涛曾相继关注过她的发展,刘少奇、朱德踏上过这片热土,邓小平身后在这里实现了在大海中永生的愿望,江泽民、习近平、李鹏、李先念、万里、朱镕基、温家宝等曾来指导过她的发展,谷牧在这里不但有抗日战争、解放战争时期“滨海十年”艰苦战斗经历,他还是连云港解放后的第一任市委书记。讲述连云老街的前世今生,作者胸怀万里、目光浩渺——书中还写到晚清重臣林则徐、张之洞、陶澍和海州名人沈云沛,写到民国历史人物宋子文、陈果夫、顾祝同、陈调元、刘峙、张振汉、曾锡珪、王公玙、白宝山等,他们都与连云老街的发展有着千丝万缕的关联。不仅如此,作者还情绪饱满地记录了在这里发生的,中国抗战史上有名的,历时289天的连云港保卫战,不惜笔墨地记述了战争幸存者高鸣岐的回忆;讲述了当时吕连义、朱士坦、孙子光等地下党员的艰苦斗争,“大褂队”民间孤胆英雄陈三爷、程善军、张小三等人智袭日寇的动人往事。

一座城市,少不了平凡却不平庸的劳动者、奉献者,作者以同样深情蕴藉的笔墨,挖掘大巷石匠龚守业、龚晁业、龚维岭、龚维通、王世杭等人的手艺人生,如泣如诉地讲述了他们在不同历史时期做出的突出贡献;绘声绘色地记录了老街步班邮路邮递员葛云怀、葛军、谭红祖孙三代人坚守步班邮路的绿色情怀……许许多多与连云老街相关的生动人物形象的还原,成功呈现了城市的发展脉络,既还原了重大历史节点,也讴歌了坚韧顽强、热血奔涌的老街人民。但“仅仅是事实对象的真实呈现是远远不够的,更加重要的是作家通过真实的史诗任务,在认识评判对象以致在更大的范围空间,鉴别出对象的价值作用和影响才是终极目标”(李炳银《中国报告文学理论建构丛书•序》),杨红星落笔大处,描摹典型,通过老街历史事迹很好地把握了人物可歌可泣的思想与情感,实现了人物价值的再探索。他甚至没有太多个人情感的流露,而是把赤诚的爱与奋斗的激情交给了在这座山海石城中无数生过、活过、生活过的人物。可以毫不夸张地说,本书非常契合李炳银最早提出“史志性报告文学”的特点,通过宏大篇幅回溯历史,挖掘出现代价值,为历史资源逐渐确立现实意义,也为现代社会挖掘出宝贵的传统的人文精神。同时,作品中出色的文学性表达使作品颇具可读性,多视角、多层次的选材也彰显了作者的人文情怀和宏大叙事的能力。

最为难能可贵的,是两年多来作者多方走访、遍阅资料,奔走于兰州、张掖、敦煌、南京、郑州、济南、枣庄、连云港等地的博物馆、图书馆、档案馆、纪念馆,屡拨迷雾,力辨真伪。在信实的内容之上始终饱蘸着赤子的诗情,详尽报告了连云老街近百年之间的风云变幻、凤凰涅槃。“优秀的报告文学作家始终是时代生活的在场者”(丁晓原《新中国70年报告文学:荣光与梦想的致敬》),“作者可以通过采访与过往存在具有关联的人物而走近历史、再现历史,还可以通过踏访历史遗存感知当年的人与事”(王晖、丁晓原《2012年:“正能量”与新生代》)。据悉,为创作这部报告文学,作者行程2万多公里,采访230多人,整理采访录音80多个小时,行成基础素材90多万字。作者对所有访问、调查的文字和录音,对采访对象透过岁月风烟回忆起来的时间、地点、人物、事件、对话等全都多方求证;面对无数的档案、书信、记录、新闻报道,作者力求提炼并转化为自己的文字。文学评论家刘浏曾说:“报告文学不同于小说、散文、诗歌诸体类的写作,这是一种基于采访、需要作家行走的‘劳动文体’”(刘浏《跨文体:从虚构到非虚构》),捧读新书的过程中,无论以血为墨的云台石刻、江苏省水库工程第一坝旧址、“江苏最高中学”的山路,还是民国符号“果城里”、始建于1935年的大桅尖路、众所瞩目的东方“桥头堡”,处处都隐有作者探访的身影、辛勤的足迹和静默的汗水。

是啊,只有“那些能真正震撼你的心灵世界、能真正燃烧你的情感火焰、能真正愉悦你的阅读观感的‘报告文学’,才是真正的报告文学”(何建明《什么是真正的报告文学?》)。报告文学是作者思想更直接的表达,连云老街不仅有横贯中国东西的陇海铁路东端起点,也是中国首批沿海开放城市、“一带一路”交汇点城市连云港市的国际性港口所在地;她还曾经是连云市的建市发源地,也是连云区委、区政府的所在地。杨红星在书中直抒胸臆:“她是充满民国风情的一座山海石城,她是新万里亚欧大陆桥中欧班列东端起点,她的成长与中华民族伟大复兴休戚与共。”“这座城市凝聚着一个民族复兴的渴望,从她的身上我们要能看到历史的所来、所在、所往!”“她,绚烂多姿,大美不言!”这是赞美诗,这是至诚又自豪的讴歌,是长期浸染于一个深情的话题之后言他人所欲言与他人所不能言。杨红星曾深情直言:他爱家乡的每一寸土地,对家乡的一草一木至情至深。他曾经无数次徘徊在老街,感受她民国风情和时代气息,也曾无数次匍匐在生他养他的大地上,“为家乡而歌”的念头在他的心中荡漾,有感而发的万丈豪情似从胸口喷涌而出……这就是赤子对母亲的爱!一位业余作家,一个人到中年的家庭“中流砥柱”,岁岁年年把自己的朝朝暮暮和几乎所有的节假日都用在对纷繁往事的考证与记述上,除了赤子情怀,无法再做他解。

好的报告文学有助于我们“对既定的历史和现实、既定的认知、既定的思维信念,进行根本性的反思”(钱理群、杨庆祥:《以未来视角看待历史和现实》),杨红星的《致敬连云老街——新亚欧大陆桥东方起点》无疑向读者发出了这一反思的郑重邀请。随着社会、经济的发展,集民国神韵风情、传统民俗文明、滨水酒吧文明、时髦精品购物与海景休闲于一体的连云老街,已成为一座别具特色的海边石城,它与今天的上海石库门一样,是人们节假日、休闲时,旅游观光的网红打卡景点。但仅仅是这样,显然还不够,作者对连云老街的未来有更为深刻更为热切的观察与思考:“连云老街是连云港市大社会的一个缩影。”“如今静静伫立在云台山北麓的连云老街风光已经不再,失去了昔日的辉煌。”他不无遗憾地说:“历史上,连云港市第一个城市原点已经被许多人遗忘了。”他甚至满怀希冀地发出叩问:“连云老街会焕发出第二春吗?”而最后,他又无限深情地自洽道:“我以我的写作,向连云老街致敬,向家乡致敬。我深藏已久的真情,终于得以吐露。这,就是赤子对母亲的爱。那么,对于我来说,已足够欣慰。”

“天若有情天亦老”,“星光不问赶路人”。连云老街在赤子杨红星洋洋洒洒54万言的至诚致敬与报告中,正从历史的帷幕中向我们走来,以更为完整、更恢弘、更具神韵、更葆有豪情的姿态焕发青春!

著名长篇报告文学作家张茂龙曾经说,50岁是写作报告文学的最佳年龄。的确,当思想修养与生活积累都趋于成熟,作家的成长是迅速的。作家杨红星恰是在这个黄金年龄,在近百万字的写作或者说准备之后,开始进军报告文学体裁的。印象中,杨红星既温厚和善又大气果决,不敢说他才华横溢,但他绝对堪称连云港写作界的劳模之一,肯学习、肯吃苦、肯钻研、肯付出,属于日拱一卒、锲而不舍型;而工作中,他也确实曾经荣获过劳模殊荣——可以想象,他的“劳动模范”称号就是在平凡的工作岗位上,躬下身子多年实干的结果。这是港城文坛之幸,亦是港城之幸。听说,作家杨红星对家乡的激情书写仍在继续,我们期待他的新作更上层楼!