点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

我怕我流出的汗水配不上我得到的果实

聂茂

人的一生充满许多偶然性。我做梦也没有想到,我的人生和事业会定格在大学里。我出身卑微。父亲是孤儿,母亲是童养媳。祖祖辈辈呆在山沟里,家里穷得叮当响——这就是我的起跑线。我放过牛,喂过猪,养过鱼,搬过砖,拾过荒,搞过“双抢”……真是吃尽了苦,受够了罪。我发誓:我要走出前面的大山。

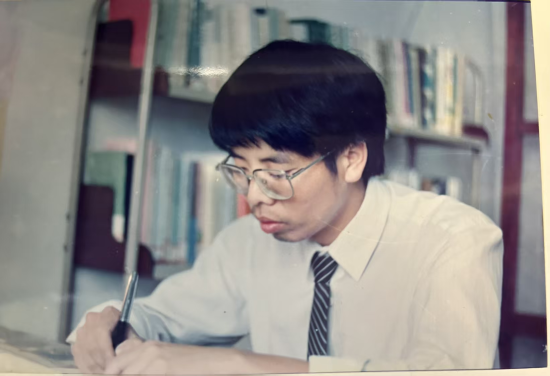

摄影 罗鹿鸣

1984年,我考上一所卫校,跳出“农门”,满脸兴奋地来到城里。1987年中专毕业。由于没有关系,原本留城的工作被人替换,我只好重回故里,在远离县城的一家小医院做检验士。抽血,化验,看显微镜,写报告单,日复一日,我重复着枯躁乏味的工作。

1989年,我压抑的内心被强大的“作家梦”驱使,毅然停薪留职,奔赴鲁迅文学院深造,与文坛大家莫言、余华、迟子建等人同堂听课。在汹涌澎湃的时代大潮中,个人的命运赢得了重大转机:一阵飓风将我“吹进”了复旦大学首届作家班。我置身于童话般的校园,又感觉如天堂般的遥远。在那里,我进行了一场“黑+白”、“智力+毅力”的大比拼。1991年,《人民文学》第二期推出我的散文《九重水稻》,第三期推出我与赵红尘的组诗《九歌》。

恰在此时,我考取了复旦大学文艺学的研究生,导师是朱立元先生。不幸的是,我被山东大学一名推免生挤掉,后来通过调剂,来到湘潭大学,跟随唐宋诗词大家刘庆云先生,攻读古典文学研究生。从理科中专生到文科研究生,我花了4年时间。

聂茂与刘庆云先生合影

1994年研究生毕业,我进入湖南日报社,成为一名编辑、记者。在纸媒的黄金岁月,我感受到“无冕之王”的能量、紧张与惬意,每天风风火火,忙碌、充实而快乐。1999年,我不安的心被南太平洋“长白云之乡”所吸引,果断辞掉了令人羡慕的工作,顾不上刚刚过上好日子的年迈的父母,远赴新西兰留学。现在回想起来,还是怅然和心酸:如果我多看一眼满头白发的父母,多看一眼那欲言又止、舍不得我离开的发红的眼眶,我会不会改弦易辙?在怀卡托大学(The University of Waikato),我幸运地拿到了全额奖学金,攻读博士学位,得到第一导师林敏先生和第二导师玛丽娅女士的热情关怀和悉心指导。

聂茂和他的两位导师从左到右:聂茂、林敏(第一导师)、盖雷(玛丽娅先生)、玛丽娅(第二导师)

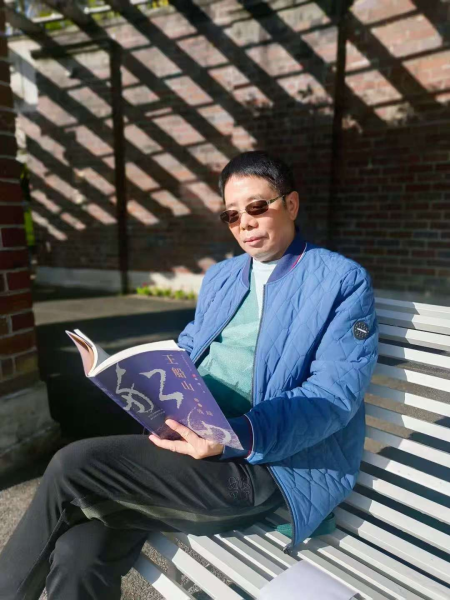

2004年,我学成归来,进入中南大学文学院,在时任院长欧阳友权教授的举荐下,我直接晋升为教授。从媒体记者到大学教授,我花了10年时间。2024年,我晋升为中南大学文科二级教授。从大学四级教授到二级教授,我花了20年时间。我感到欣慰,也格外珍惜。回望这七千多个日日夜夜,除了正常的教学、科研和必须参加的活动外,其余绝大部分时间,包括春节、中秋和双休日等几乎所有的节假日,我都义无反顾地坚守在故纸堆和自己的陋室里,查找,阅读,整理,写作。我像一个着了魔的人,强迫自己以一当十地往前走。肩膀痛,脑袋胀,眼睛涩,腰椎突出,都不能阻止我迎风而行。

我的前方是船山先生,他持续地引领我,是我暗夜里的亮光。诺贝尔文学奖获得者、波兰著名诗人米沃什说过:“直接锁定一个目标,拒绝被那些提出各种要求的声音转移你的注意力。”是的,这些年来,外面的诱惑、喧嚣和纷扰,包括应酬、闲聊、茶会、聚餐等等,都最大限度地从我的生活中清除出去。我明白自己在做什么,也明白拒绝的是什么。我的生活只有两点:学校与家,我每天往返于这两点之间,从容不迫,少有例外。别人的誉毁或议论都无法改变我内心的召唤。

在奔向目标的过程中,我一直很清醒,不为热闹所动,不为喧嚣所困,不为得失所扰,守得住初心,耐得住寂寞。花开花落,冬去春来。我像一个辛劳的农民,守护自己的一亩耕地,日出而作,日落而息;我又像一棵倔强的水稻,忠诚于脚下的这片土地,纵然风吹雨打,也能淡然面对。我的执念:天道酬勤;我的靠山:笨鸟先飞;我的后台:永不放弃。我已经输在起跑线,但不能输在终点线。我怕我流出的汗水配不上我得到的果实。我没有理由躺平,我得继续努力。