点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

大桥两索间跨度1176米,跨峡谷悬索桥世界第一;

首次采用塔、梁完全分离的结构设计方案;

首次采用“轨索滑移法”架设钢桁梁;

首次采用岩锚吊索结构,并用碳纤维作为预应力筋材。

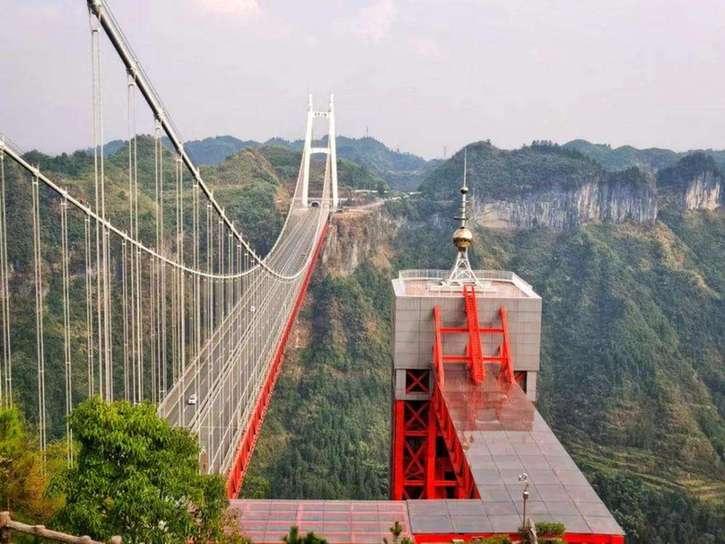

在湖南湘西州吉首市,有一座大桥横跨几百米深的德夯大峡谷。它就是矮寨大桥,没有任何桥墩,如同悬浮在空中的“天桥”。2012年3月31日,矮寨大桥建成通车。开通十年间,矮寨大桥为深山苗寨带来了山乡巨变,还成为湖南省的一道美丽风景线。

远观矮寨大桥。 刘玥摄/光明图片

9月17日午后,记者一行驱车抵达矮寨大桥。在这里,记者遇到了一群忙碌的气象人。他们开展气象保障服务,在建桥的1400个日夜为矮寨大桥“保驾护航”,克服了难以想象的困难,为大桥的建成和安全运行作出了重要的贡献。

在矮寨大桥建成之前,从长沙到重庆、成都等西南地区,都必须经过矮寨盘山公路。矮寨盘山公路,旧称湘川公路。“‘八一三’事变后,通过这条险峻的湘川公路,军工器材、航空油料等源源不断进入抗战大后方。”站在矮寨大桥的观光通道,第一印象就是又险又高。跟随着讲解员的介绍看去,只见数段上下重叠直冲云霄,像一道道陡峭的天梯。

湘西州气象局党组书记、局长吴志科告诉记者,矮寨公路修筑于水平距离不足100米、垂直高度达440米、坡度大小在70度至90度的矮寨坡上——公路左右回旋,转折13道锐角急弯,26段几乎平行、上下重叠的路面,最窄地段不足4米。“虽然这段公路仅有6.25公里,但异常崎岖险峻,即便是经验丰富的司机,也要在胆战心惊中行驶半小时才能通过。”吴志科感慨道。

矮寨特大悬索桥主跨长达1176米,四周为海拔 600米左右的连绵群山,水电气象灾害频繁。谁为大桥做气象保障服务?项目启动招标,在湘西州气象科技服务中心的牵头下,湘西州气象局评估防雷风险,成功中标。但问题和困难也随之而来。

如何监测各种气象灾害,保障建设者的生命安全,将灾害性天气对大桥建设工作的影响降到最低?湘西州气象台、湘西州气象科技服务中心的工作人员一次次调研论证——征询气象服务的要求和建议,精心制定一套精细化的气象服务方案。同时,还成立了矮寨大桥气象服务工作领导小组,将气象服务工作责任落实到人。

大桥的很多项目属于高空作业,顺利施工的关键就是风速。瞬时风速大于10.7米/秒,易造成高空作业人员事故,吊车臂晃动等,瞬时风速大于20米/秒的大风甚至会扭曲吊车臂为此,在湖南省气象台的指导下,湘西州气象台开展24小时、12小时和临近6小时、3小时雷电预警服务,为大桥的施工安全提供保障。

此外,建设期间,湘西州气象局长期为大桥施工方提供日降水量、连晴连雨、寒潮、雨雪冰冻及干旱等针对性的预报服务材料,为指挥部和施工单位避开不利天气,合理安排工时提供了可靠的决策依据。

“大桥所在地土壤较少,两边都是喀斯特地貌,地表裸露的基本为厚度达34米的寒武系上统比条组灰岩。这就要求必须用科学的防雷装置将雷电流泻放入大地,最大限度降低雷暴对大桥的影响。”谈及工程中最大的挑战,湘西州气象科技服务中心主任郑福维坦言,地网建设是大桥防雷工程的关键之处和难点所在。

经过多次实地勘验和调查研究,湖南省防雷中心和湘西自治州气象局编撰了一份全面准确、数据详实的防雷风险评估报告,为后续防雷工程建设奠定了基础。湖南省防雷中心技术专家携带大地网检测仪器3次赶赴湘西,指导工程建设。为使接地电阻符合防雷标准,在湘西州政府和州气象局的协调下,大桥项目部出动各种大型工程机械,在坚硬的岩石层上挖出1米深3000多米长的地网槽,钻下了58个4米深的离子棒孔,最终将地网接地电阻值降到了4欧姆以下,确保了大桥建设符合防雷标准。

面对困难,怎么办?迎难而上!“在大桥建成通车前,我们的工作人员只能通过爬悬索往返于大桥两端,十分危险。”吴志科说。他带领防雷技术人员定期开展防雷跟踪监督、检测,头顶烈日守在施工现场,一干就是一整天。

经过1400多个日夜的奋战,2012年3月,大桥通车之前,防雷工程顺利完工。高高矗立在离桥面180米上空的4根避雷针,与照明、监控、电源、通信等大桥附属设备的各种防雷装置组成一道雷电立体防护网,成为护卫大桥安全的忠诚卫士。

安装在大桥顶端和桥边的避雷针。 刘玥摄/光明图片

通车后,忙碌的气象人依旧用专业的气象服务保障大桥的安全运行。峡谷天气多变,容易出现暴雨、大雾、雨雪冰冻等复杂天气。“尤其是出现冰冻天气时,如果大桥结冰的冰柱掉落砸到大桥下面300米盘山公路上的车辆,肯定会车毁人亡。”吴志科说。对此,湘西州气象局建立了与湘西州交通运输局的长期合作,联合开发湘西州交通旅游气象服务系统,发布气象提醒。

随着大桥建成通车,交通运输部门和地方政府共同探索打造了以矮寨大桥为核心的矮寨奇观旅游景区。天堑变通途,游人纷至沓来。被“引燃”的旅游产业带动了当地村民返乡从事旅游销售、农家乐、民宿等服务。

矮寨大桥见证了湘西高速公路从无到有、从有到强的过程,也成了湘西人奋进的精神坐标。吴志科、郑福维都提及,每当他们开车经过矮寨大桥,想到能够参与大桥建设,想到这十年间,大桥的防雷工程从未出现任何安全隐患,他们都以气象人感到自豪。(光明日报全媒体记者赵洁 通讯员 刘玥)