点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“老境於吾渐不佳,一生拗性旧秋崖。

笑人煮积何时熟,生啖青青竹一排。”

这是诗人苏东坡的一首诗作。这里让怀才不遇、时运不济的苏东坡获得甜蜜和温暖的“青青竹一排”,指的就是中国甘蔗的传统栽培品种——竹蔗。

福建省南平市松溪县郑墩镇万前村百年蔗园。供图: 松溪县融媒体中心

甘蔗是重要的大宗农作物,为全世界贡献了80%的糖和40%的乙醇,特别是在我国,甘蔗对糖业的贡献达92%以上。宿根蔗是指上一年甘蔗收割之后,留在土中蔗蔸的芽再次生长出来的甘蔗。与新植蔗相比,宿根蔗具有早生快发、省肥节种、管理成本低等一系列优点。

一般说来,甘蔗宿根的寿命3-6年,在西印度洋普格里卡岛寿命最长的甘蔗宿根,也只有25年。然而,在福建省南平市松溪县郑墩镇万前村,却有着一片种植于清代雍正四年(1727年)的竹蔗,一直未换过种,而且年年萌发新株,宿根已近300年,是我国现存最古老的甘蔗,也是目前我国唯一仍然保存的传统制糖竹蔗品种,被称为“百年蔗”。

为何松溪百年蔗宿根能成就近三百年不腐不坏的奇迹?松溪竹蔗栽培系统何以入选中国重要农业文化遗产?以百年蔗为原料制作的红糖又为何享有“东方巧克力”的美誉?

百年蔗母株石碑。供图: 松溪县融媒体中心

中国甘蔗的“活化石”

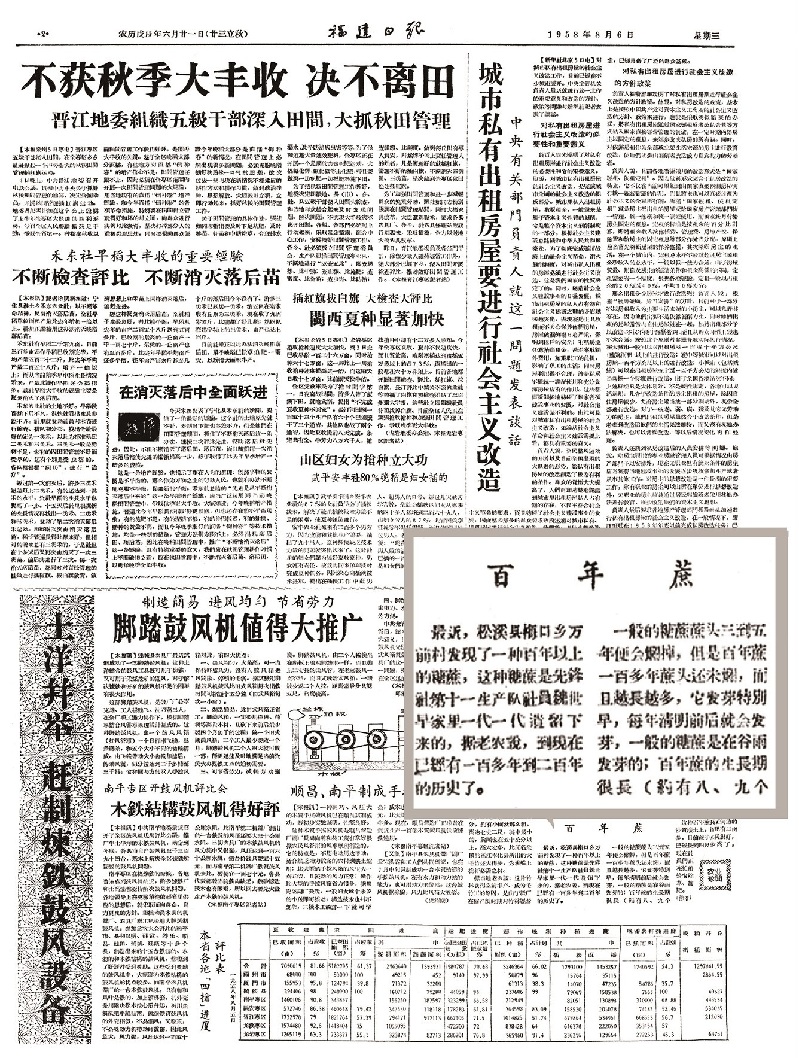

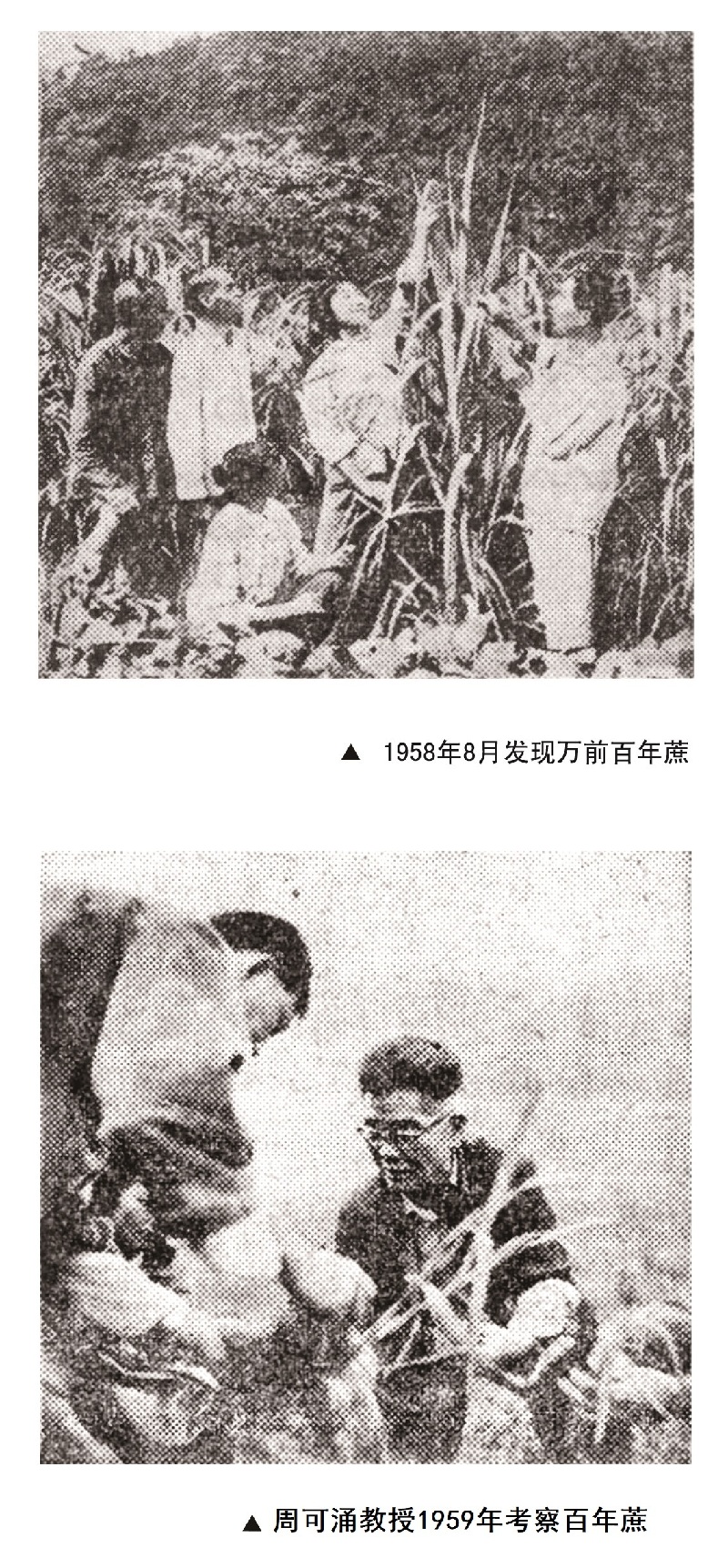

1958年8月6日,福建日报刊发了松溪县万前村发现种植了200多年宿根甘蔗的新闻。著名甘蔗专家、时任福建农学院农学系主任周可涌教授闻讯赶来,惊呼这是一个罕见的奇迹,并经考证认为这是我国竹蔗的一种。

1958年8月6日,福建日报首次报道百年蔗。供图:松溪县融媒体中心

百年蔗的发现过程。供图:周志强

福建种蔗制糖历史悠久,是我国产蔗制糖大省,而竹蔗曾在福建种蔗史上长期占据主导地位。竹蔗系禾本科甘蔗属植物,因皮绿色似竹,故称。早在秦汉时期,福建闽北山区就有野生竹蔗资源。闽越王国的先民们将野生自然杂交形成的竹蔗,种植于松溪沿岸,开启了种蔗制糖的历史。《西京杂记》有闽越王将蔗糖与牛乳混合制成的石蜜献给刘邦的记载。

到了南宋时期,闽北成为福建政治、文化、经济与技术中心,松溪竹蔗品种与种植制糖技术快速发展,并在福建范围内广泛推广。进入元明清时期,竹蔗种植与蔗糖贸易盛况空前。《天工开物》载,明代闽粤两省种植规模已占全国十分之九。种蔗制糖技术传播到中国台湾地区,以及印尼、菲律宾、泰国、越南、马来西亚等东南亚国家。

到了上世纪40至80年代,随着国内外糖蔗新品种的引入替代,松溪竹蔗一度处于濒危边缘。随着现代育种理念发展,松溪竹蔗的种质保护迎来转机。万前村采用根系繁育法,将这一古老的甘蔗品种的种植面积由仅存的0.7亩逐步扩大到400多亩。

0.7亩的母蔗园用黑色铁栏杆围起重点保护。供图:松溪县融媒体中心

尽管几经盛衰,松溪竹蔗依旧保存着其独有的长寿基因。它所生长的松溪流域,数亿年来经过多次火山喷发与地质运动,形成地质类型多样、矿物质丰富的丘陵地质地貌。同时,经过几万年物种进化和自然选择,松溪竹蔗成为世界上唯一有地下走茎和竹鞭状根的品种,具有强宿根性和抗逆性,适合长年宿根栽培。

松溪县河东乡岩后村玄武岩航拍图。摄影:叶明儿

百年蔗的地下走茎和竹鞭状根。供图:徐良年

长期跟踪研究松溪竹蔗的浙江大学农业文化遗产中心主任叶明儿教授表示,百年蔗有这么长的蔗龄,除了良好生态环境及强大的地下走茎(鞭)外,是否还有其他长寿机理,有待人们进一步探索。

人与自然和谐共生的活态栽培系统

松溪地处福建近海山区,常遇台风暴雨,河流两岸砂质土壤易水土流失,不利农业生产。松溪先民们本着“天人合一”的朴素思想,将竹蔗种植到松溪河沿岸及沙地中。随着竹蔗地下走茎及根系不断生长交叉、相互连接,形成庞大发达的根系网络结构,有效加固根际土壤,控制水土流失和河岸稳定,构成了“河岸沙地植蔗、蔗根固土、土厚促蔗、蔗杆制糖、杆渣还田”的生态循环系统。

此外,甘蔗对二氧化碳吸收率特别高,具有高固碳作用,松溪竹蔗栽培系统对提高闽江源头的生物多样性、保护生态环境发挥了重要作用。

松溪河沿岸地貌风光。摄影:王大伟

先民们摸索出先进的蔗杆土下砍收方法、蔗叶盖畦防寒手段、深耕破垄(畦)技术、萌芽期栽培管理等高超技术,形成了竹蔗与水稻、蔬菜、烟叶、芋艿等间作套种的栽培生产系统。

松溪百年蔗存活至今,有一大部分功归于这套栽培系统。而其中最核心的,就是深耕破垄(畦)栽培技术。

相较于其他宿根蔗破畦,百年蔗深耕破垄(畦)更早、更深、更彻底。在清明前后,蔗农们即顺应天时深耕破畦。用锄头把蔗兜四周的土壤扒开,深度达到蔗头以下;将挖出的土壤随即在甘蔗行间堆成畦,并在畦上种植豆科作物生态固氮。这一技术切断了部分表根及驻扎根,促进新根发展;既促使土壤风化晒白,又使蔗兜通气;还利于杀灭地下害虫,促进蔗兜的根、芽萌发生长。

蔗农将蔗兜四周土壤扒开深至蔗头以下。摄影:艾晖

周可涌教授在深入研究蔗农种植规律后,据此总结出的宿根蔗高产栽培技术,可使宿根蔗亩产增产500公斤以上。1965年,农业部将这项技术向全国推广,迄今为我国主产蔗区所沿用。

千百年来,松溪先民们凭借劳动与智慧,创造了经济与生态价值高度统一的活态竹蔗栽培系统,并与梅口村、万前村等古村落和各类种蔗制糖的非物质文化遗产及民间习俗,构成了一个集自然、文化和农业生产景观于一体的复合性生态系统。这是人类与竹蔗、环境不断协调适应的创新探索,至今仍闪烁着农耕文明的智慧之光。

梅口古埠。摄影:黄杰敏

2021年11月,松溪竹蔗栽培系统被列入第六批中国重要农业文化遗产。

古法制糖熬出“东方巧克力”

每年的12月到1月,是松溪的制糖季。现今留存的宋代梅口古渡商贸文化原址,及村落间压榨甘蔗的水车、木碓和红糖作坊遗址等,都有力证实了松溪悠久的制糖及贸易历史。

梅口古埠红糖作坊遗址。供图:叶明儿

万前村的村民们至今仍然沿用古法,使用八口连环锅手工熬制红糖。经过清洗、榨汁、开泡、赶水、出糖、打沙、成型等12道严格工序,百年蔗红糖成品虽甜度低于普通机制红糖,但保留了百年蔗汁中的全部有效成分,口感松软、甜而不腻,被称为“东方巧克力”。

古法八口连环锅手工熬制红糖工艺。供图:东南网

松溪红糖工厂内仍然沿用八口连环锅工艺。供图:松溪县融媒体中心

百年蔗的美誉并不仅来源于口感。早在1963年6月27日,福建日报报道“百年蔗”红糖被尊称为产妇的“月内糖”。而在松溪民间,百年蔗红糖治好太后的病,被定为岁贡的传说也广为流传。

古法红糖块。供图:东南网

2017年,松溪县卫健部门开展的一项流调结果表明,百年蔗核心产区万前村常住100多名老人中,80岁以上老人27名,其中90岁以上的老人就有5名,平均寿命高于全县其他村落,是名副其实的长寿村,且全村无一例老年痴呆症或癌症患者。另还有科研机构初步研究发现,百年蔗蔗糖含量仅为一般甘蔗的2/3,但却富含多种人体所需的维生素、有机酸、活性物质和矿物质。上述流调和研究成果引起业内不少专家的关注。

我国著名药物学家、中科院院士蒋华良在福建省科技厅第26次“鼓岭”科学会议期间表示:“百年蔗是稀世珍宝,将近三百年了,这个不容易,它有广泛的药用价值,一定要保护,一定要扩种,不但要造福松溪人民,还要造福全国和世界人民。”

母蔗红糖图。供图:松溪县融媒体中心

开启追求甜蜜幸福生活新征程

曾经的万前村,是一个出门无路、过河无桥、致富无门的“三无村”。2012年,万前村党支部牵头成立百年蔗合作社,决心从人无我有的稀缺资源出发,专心做好百年蔗。两年之后,全村208户村民全民入股参与种植百年蔗。2019年,万前村在全县率先脱贫,近五年人均收入每年递增20%以上,村财收入每年增加25%。百年蔗已成为万前村村民的致富蔗。

目前,万前村里建了蔗糖加工厂、红糖手工熬制观光基地,形成了百年蔗产业链,万前村获评全国一村一品示范村和省级乡村振兴试点示范村。

而松溪县则把百年蔗产业作为乡村振兴的主导产业之一,升格成立百年蔗保护与发展领导小组,编制保护和发展规划,建设落地院士工作站、“松溪甘蔗科技小院”,努力用好宝贵种质资源,培育具有自主知识产权的甘蔗新品种,推动产业平台搭建、康养文旅打造、文创产品开发。在品牌的赋能下,协调发展的一、二、三产业在古老的植物上“开花结果”,为乡村振兴注入了不竭动力。

今天,走在万前村的乡间小道上,古樟参天、乔松碧溪、蔗田整齐有序,绿意盎然。搭上乡村振兴的“快车”,万前村村民们开启了追求更加甜蜜幸福生活的新征程。

集自然、文化和农业生产景观于一体的复合性生态系统。供图:松溪县融媒体中心