点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

悠悠万事,吃饭为大。

2021年9月,习近平总书记在致国际粮食减损大会的贺信中指出,粮食安全是事关人类生存的根本性问题,减少粮食损耗是保障粮食安全的重要途径。

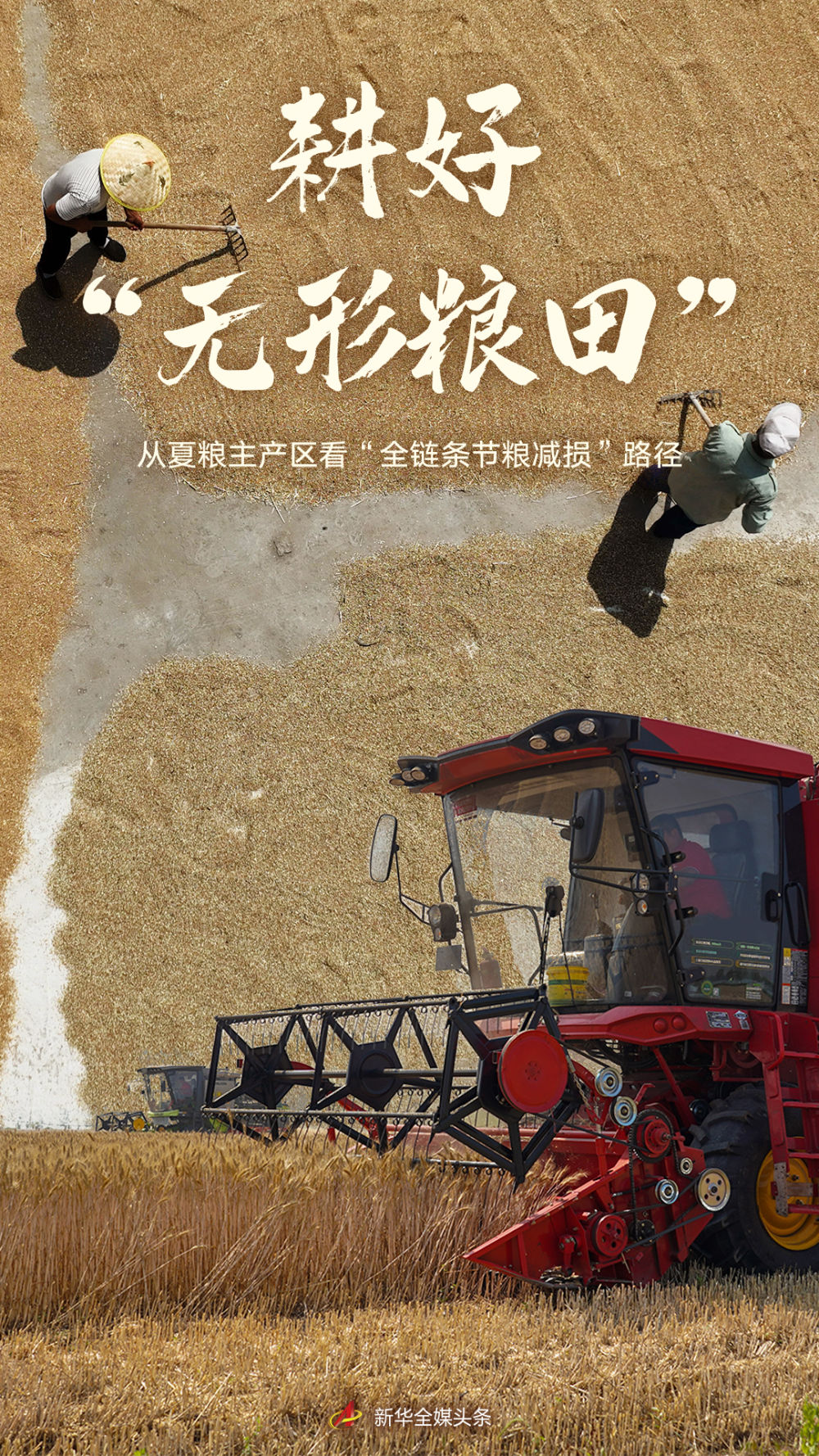

夏粮占我国口粮年产量的四成,夏粮丰则全年稳。时值夏粮收获尾期,山东、河北、安徽等小麦主产区在前期克服低温天气、病虫害影响,奋力夺取丰产的基础上,紧抓机收、烘干、仓储、加工等环节,着力耕种好节粮减损这一“无形粮田”。

让“丰收在望”变为“丰收到手”

麦收时节,山东临沭县店头镇的麦田里,2023年山东小麦机收减损技能大比武拉开帷幕。10名农机手驾驶农机匀速前行,将金灿灿的麦田剃成“板寸”。

6月6日,2023年山东小麦机收减损技能大比武活动在临沭县举行,农机手驾驶收割机进行机收减损比武竞赛(无人机照片)。新华社记者朱峥 摄

收割完成,裁判组进场寻找遗漏的麦粒。“我们组找了两个点位,接近3平方米的地块,找到的麦粒数只相当于两三个麦穗。”正数着“战利品”的临沭县农技推广站工作人员王鹏峰说,这一损失率远低于要求。

8个月生长期内,夏粮经历了重重考验,丰收来之不易。

6月6日,2023年山东小麦机收减损技能大比武活动在临沭县举行,工作人员在现场测算减损率。新华社记者 朱峥 摄

“去年小麦播下去不久就遭遇‘断崖式’降温,不少麦苗受了冻害。”山东桓台县起凤镇起南村党支部书记魏锐祚说,村党支部领办合作社购买了叶面肥和营养液喷洒服务,并采取了沼液还田等措施,稳住了每亩1000斤的产量。

今年春季,安徽预判小麦赤霉病大流行风险高,预计小麦赤霉病自然发生面积约占种植面积的95.5%。当地加大资金、药剂、器械等要素保障力度,省、市、县三级财政3月底前筹措资金6.5亿元,及时组织实施统防统治和小农户的代防代治,筑牢了夏粮丰收防线。

临近麦收的降雨天气,让黄淮海麦区打响了一场“夏粮保卫战”。

抢收压力较大的安徽从山东、江苏等地引入机具,“歇人不歇机”24小时抢收;由村干部、老党员组成的应急抢收服务队活跃在麦收一线,机动调配农机保障及时抢收。麦收高峰期,安徽日均投入收割机超过12万台,其中6月3日收获小麦997万亩,创历史新高。

6月2日,在安徽省亳州市利辛县胡集镇张庄村明远种植专业合作社,农机手驾驶收割机抢收小麦(无人机照片)。新华社发(刘勤利摄)

机收是粮食“落袋为安”的第一步。小麦主产区近年来持续通过改良更新农机、培养提升机手素质,努力降低机收损失。

6月16日,在河北省唐山市丰润区任各庄镇,农民晾晒收获的小麦(无人机照片)。新华社记者 杨世尧 摄

“以前开老式收割机,经常掉籽掉穗。今年我花15万元购买的新型小麦收割机,功率更大、密封性更好,机收损失率降到了1%以内。”在河北邢台南和区史召乡,农机手张军坡对新农机“少掉籽”很满意。

南和区农业农村局副局长郑云平介绍,为确保机具机手以最佳状态投入“三夏”生产,南和区提前谋划,在检修12000台农机的基础上,又通过农机购置与应用补贴,引导购买新农机537台、培训机手2万余人次。

6月13日,收割机在山东省齐河县收粮。新华社记者 陈灏摄

按行业标准,小麦机收损失率控制在2%以内为合格。作为我国第二大小麦主产区,山东近年持续组织粮食作物种植面积50万亩以上的县开展机收减损大比武,带动机手能力常态化提升,降低机收损耗,今年正常作业条件下机收损失率预计在1.5%以下。

铢积寸累,“多收一斤是一斤”背后有大经济账。山东省农业农村厅农机化管理处处长王乃生说,按去年山东528亿余斤的小麦总产量计算,机收损失率每降低0.1%,理论上就能挽回5000多万斤粮食,相当于“新增”5万多亩耕地。

这是6月1日在安徽省阜阳市阜南县曹集镇拍摄的小麦机收减损技能大比武活动现场(无人机照片)。新华社记者 金剑 摄

烘干塔、“空调房”稳质保粮

走进山东德州陵城区新城社区党群服务中心,2400多平方米的院子被粮食铺满,只留出几条“羊肠小道”。几名村民穿梭其中,打理着自家晾晒的麦子。

临邑县公布公共晒粮场所和辖区企业“共享小麦晒场”;平原县部分乡镇倡导工作人员上班不开车,腾出“政府大院”让群众晒粮……为满足农户粮食晾晒需求,山东多地的乡镇“政府大院”、村级文化广场等公共场所化身临时晒场,群众纷纷“点赞”。

6月15日,在山东省淄博市农邦邦粮食烘干收储服务有限公司的晒场上,工人晾晒粮食。新华社记者 陈灏 摄

晾晒、运输、仓储等产后环节,粮食损失占比高。今年,各主产区显著加强粮食产后服务,着力减少损失。

记者6月上旬在安徽太和县隆平小丽种植专业合作社院内看到,烘干塔正在以低温模式工作,1000余亩地的新麦经精选机除杂,通过粮食提升机冲进粮仓,被传送带送入烘干塔。“我们这里是制种基地,对小麦品质要求高。烘干塔的投用,不仅降低了我自己的小麦霉变损耗,还能为周边5个大户的近200万斤小麦提供烘干服务。”合作社理事长袁秀珍说。

6月13日,在河北省齐河县晏城街道粮食烘干仓储服务中心,工作人员监测粮食烘干塔运行情况。新华社记者 陈灏 摄

面对不利天气,安徽一手抓抢收,一手抓抢烘。全省投入烘干机1.74万台,有效帮助群众减少了粮食损失。

6月1日,在安徽省阜阳市阜南县曹集镇阜蒙农场,农民将收获的小麦分拣烘干。新华社发(王彪 摄)

一些具备条件的地区还建设了公共性烘干仓储设施,扩大服务覆盖面。在山东齐河县,国有企业在田间地头投资建设的16个粮食烘干仓储服务中心覆盖每个乡镇,让粮食可以从收割机直接装车,就近送往烘干仓储服务中心“不落地”入仓,既保证了粮食品质,也避免了传统晾晒方式导致的损失,预计每年可节粮7000吨。

入仓小麦住进“空调房”,品质和损失率得到严格控制。

6月20日拍摄的河北省唐山市海港经济开发区的中储粮唐山直属库粮仓(无人机照片)。新华社记者 杨世尧 摄

在中储粮阜阳直属库有限公司,随着夏粮收储开始,现场工作人员启动制氮机。“气调储粮可以降低仓内氧气含量,实现杀虫和抑虫,同时也对粮食起到抑制呼吸、减少损耗的作用。”中储粮阜阳直属库有限公司仓储管理科科长崔仁立说。

这个粮库的每个粮堆里分布着近400个温度传感器。“一旦粮食温度异常,我们能及时发现并调节。通过科学保水保温,粮食可以常年维持在最佳状态,延缓劣变。”崔仁立说,多种储粮新技术的集成应用,让粮食储存环节损耗从过去的1%降到了现在的0.6%左右。

综合利用隐形“增地”

在河北邯郸市邯乡面业有限公司的生产车间内,大功率鼓风机推动小麦在生产线上“游走”,生产出面粉的同时,价格高出小麦6倍的胚芽也被提取出来。

一粒小麦,可以衍生出多少种产品?

在山东滨州,科技创新正驱动粮食精深加工、综合利用。滨州市副市长毕志伟介绍,小麦在当地能加工出谷朊粉、赤藓糖醇、膳食纤维等10大系列500余种产品,每吨小麦总产出比传统方式增加5000余元。

随着粮食加工利用不断精细化,对小麦更好地“吃干榨净”成为常态,一些以往利用效率不高的“边角料”实现“逆袭”。

6月21日,收割机在河北省迁西县兴城镇南庄村收获小麦(无人机照片)。新华社记者 杨世尧 摄

“胚芽的重量只占小麦的2%左右,但营养占比却超过60%,富含蛋白质、维生素、矿物质,是小麦营养的‘宝库’。”邯乡面业首席质量官杨竹英说,新鲜的小麦胚芽不耐储存,易发酵变质,过去只能作为廉价的饲料原料出售。公司购进国内先进设备,实现了面粉加工和胚芽提取的同步进行,年产小麦胚芽20余万公斤、创造产值2000万元以上。

“保留胚芽就是节约粮食。”邯郸市肥乡区农业农村局农技推广研究员杜光旭说,肥乡区今年收获了20多万吨新麦,如果全部保留胚芽,就可以多出0.4万吨高效利用的粮食。

胚芽用来制取胚芽油和蛋白粉,麸皮精制成食疗纤维食品,制取酒精的酒糟用于养殖……粮食利用由粗放走向精细,提高单位土地产出的同时,也让我国的粮食安全多了一重保障。

充分挖掘粮食价值的同时,粮食加工不再追求“食不厌精,脍不厌细”。近年来,“粗磨”“全麦”系列产品不断走向高端,消费者接受度持续提升,让营养健康与节粮减损实现双赢,无形“增地”。

在国务院新闻办公室5月11日上午举行的新闻发布会上,国家粮食和物资储备局副局长黄炜说,针对市场上存在的过度加工的问题,国家粮食和物资储备局加大适度加工技术研发和成果推广力度,升级改造加工设备,减少不必要的粮食、油料损失和消耗,提高成品粮出品率和副产品的综合利用率。

文字记者:王念、陈灏、叶婧、邵琨、郭雅茹、水金辰

赵小羽、姜亮、杨金鑫、岳文婷、邹尚伯

海报设计:姜子涵

编辑:李民、李明辉、陈海通、王浩程、邬金夫

统筹:郜新鑫、曹江涛