点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

近日,记者走进正在建设的东升西路(秀洲大道—320国道东侧)道路桥梁提升工程(以下简称“东升西路提升工程”)施工现场,一条1.6公里长的在建路段格外引人关注——这里的路基层并非传统砂石材料,而是由工程渣土加工而来的再生灰土铺设而成。

这是秀洲区首次在道路建设中规模化应用建筑垃圾再生材料,标志着秀洲建筑固废资源化利用迈出实质性一步。

施工现场,自卸车辆将一车车再生灰土倾倒在路基上,振动压路机与轮胎压路机交替作业,通过高频振动与反复碾压,使填料颗粒逐步密实,形成稳定结构。

“整个路基共分三层填筑,每层灰土厚20厘米。”现场施工负责人王健介绍,“我们严格按照‘先轻后重、先边后中、先慢后快’的压实原则,需碾压7遍,确保路基平整度控制在8毫米以内。”通过机械流水线协同作业,施工团队有效保障了路基的密实度、稳定性和平整度,为后续路面结构施工打下坚实基础。

作为秀洲区运河湾新城南部区域的东西向交通主干道,东升西路承担着大量通勤车流。本次提升工程以“中央分隔带硬化成路面”为核心措施,将现状双向四车道拓宽为双向六车道,显著提升道路通行能力,进一步缓解区域交通压力。

值得一提的是,传统的市政道路路基多采用宕渣等天然材料,不仅消耗大量山体、河砂资源,也对生态环境造成一定压力。而此次采用的再生灰土,则是将工程渣土经破碎、筛分后,按特定配比掺入石灰等固化剂拌合而成,可精准满足不同工程对强度、稳定性的要求。

“这种定制化生产方式,既实现了建筑垃圾的资源化利用,又大幅降低了材料成本。”秀洲区交投集团相关负责人表示,“更重要的是,它减少了对自然资源的开采,真正践行了绿色低碳的发展理念。”

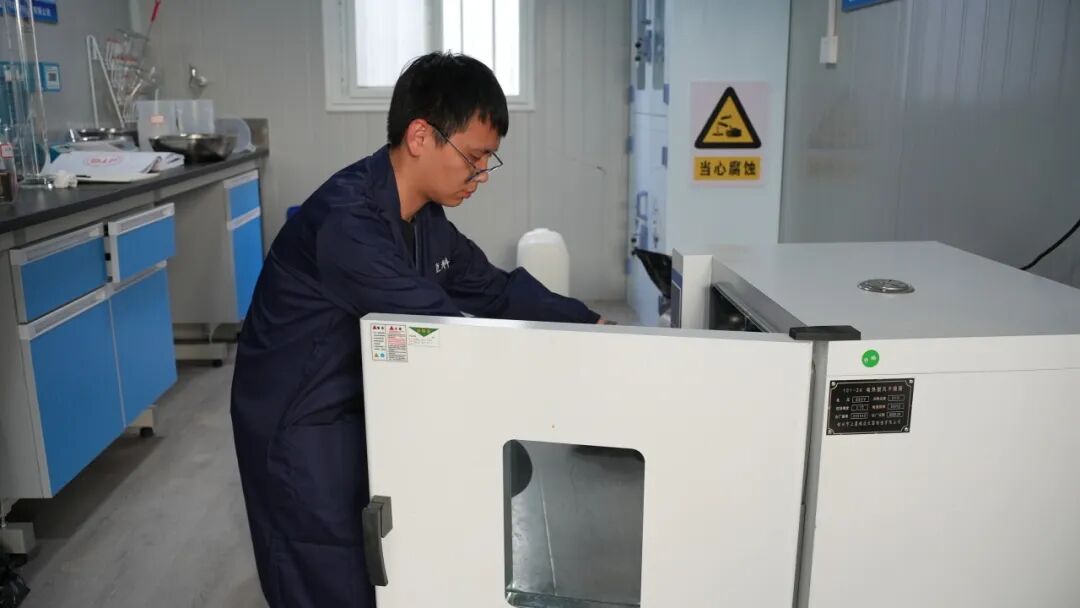

为了确保“废土”变“建材”的质量与安全,秀洲区同步建立了完善的实验室检测体系。在渣土处置场站内的实验室,技术人员对再生灰土的颗粒级配、最大干密度、无侧限抗压强度等关键指标进行全面检测,科学验证其是否符合工程填料标准,并持续优化配比设计,力求在经济性与工程性能之间实现最佳平衡。

目前,这套高集成、智能化的建筑垃圾处理系统已在秀洲区渣土处置场站高效运转。给料机、皮带机、破碎机、振动筛等设备协同作业,全流程仅需一人在控制室操作即可完成调度。场站设计处理能力达每小时400吨,为再生材料的大规模应用提供了坚实支撑。

目前,秀洲区正积极推进再生灰土填料在重大交通基础设施、市政工程、房建项目等领域的规模化应用。不仅如此,该材料还可拓展用于园林绿化、土壤改良等领域,应用场景丰富,发展潜力巨大,为城市绿色发展提供了兼具生态效益与经济效益的创新解决方案。

“从固体废物到绿色建材,工程渣土的资源化再利用,是构建循环经济体系的重要一环。”该负责人表示,下一步,集团将充分发挥国有企业在基础设施建设和公共服务中的引领作用,持续探索建筑固废资源化利用的新模式、新技术,为“无废城市”建设和高质量发展注入新动能。 来源:区传媒中心

记者:吴冰鑫