点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

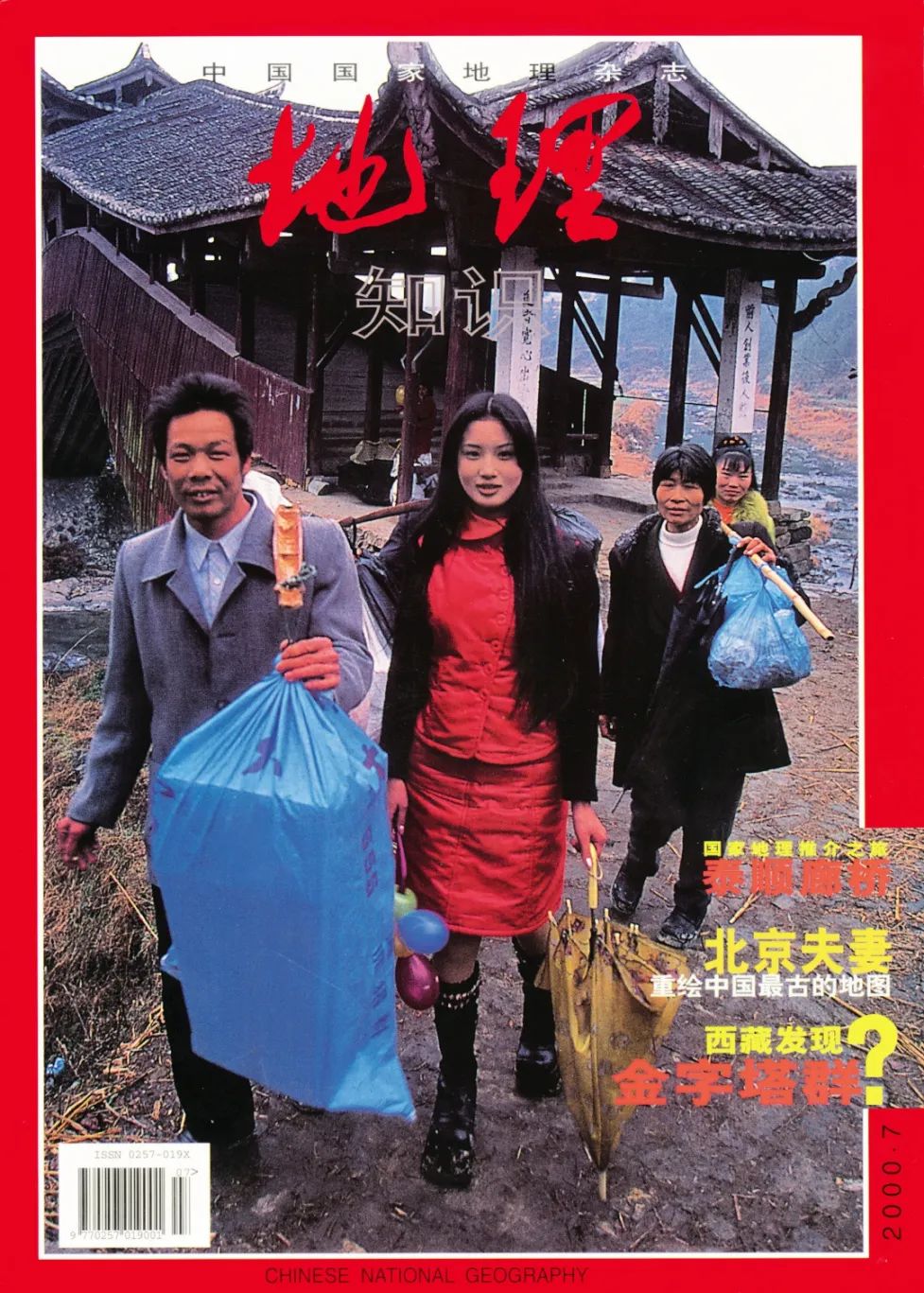

1999年冬,摄影家李玉祥在浙江泰顺筱村镇文兴桥按下快门:红衣少女林晓芳与挑担的姑父行走在古朴的廊桥上,背景是青山与木拱桥身构成的完美构图。这张被《中国国家地理》(时名《地理知识》)选为封面的照片,让那时的泰顺廊桥通过这一媒介,从深山走向大众视野,为大众熟知和接受。

偶然与必然:一张封面照片的诞生

故事的起点,源于一套名为《乡土中国》的丛书。当时在三联书店担任编辑的李玉祥,偶然看到刘杰关于泰顺廊桥的硕士论文,被其中“木拱廊桥与《清明上河图》虹桥技艺一脉相承”的发现震撼——这项被认为早已失传的古代造桥技艺,竟在大山深处鲜活存在!李玉祥敏锐捕捉到其文化价值。面对出版界“泰顺在哪儿”的质疑,李玉祥力排众议,不仅推动书稿立项,还和刘杰多次深入泰顺补拍素材。

1999年,李玉祥(居中)带德国《明星》杂志主编与摄影师、刘杰一同来泰顺过年

彼时的泰顺廊桥,如同深藏浙闽群山中的遗珠。“当时我正寻找能体现廊桥与人文交融的画面。”李玉祥回忆,那年春节,他和刘杰为《乡土中国》丛书补拍素材。泰顺的深山在年前格外冷清,直到返乡潮涌现——穿着时尚的年轻人与守旧的长辈形成强烈反差。

在文兴桥,从杭州打工回来的16岁的林晓芳,带着大大小小的行李回到村子。那时姑父接到晓芳,用扁担挑着晓芳的行李途经文兴桥回家,同行的还有另外两位乡亲。“快走,别挡住人家拍摄廊桥。”她回忆当时急着回家的心情,却未料到这一幕被定格成经典。

复刻25年前场景

2000年,正值《地理知识》改版为《中国国家地理》,亟需重磅内容,李玉祥将廊桥专题力荐给主编。2000年7月,泰顺廊桥登上《中国国家地理》封面——以人物为主角的封面,在这本聚焦自然奇观的杂志上堪称破天荒。封面上,林晓芳的红衣与文兴桥的黛瓦相映生辉,沉睡的“山中彩虹”第一次如此耀眼地闯入大众视野。

一段延续二十五年的牵挂

封面主角林晓芳,直到2018年才从表弟朋友圈得知自己“上了杂志”。“那天穿红衣是为给爷爷过八十大寿,姑父挑着行李,我们只想赶紧回家。”她笑着说。林晓芳对廊桥感情深厚,她直言自己是大山里面长大的,廊桥是她的必经之路。2016年台风冲垮文兴桥时,林晓芳曾在异乡车上“失声痛哭”,2019年携子站在原貌复刻的桥头,她再次热泪盈眶:“这是回家的路。真好,又回来了!”

李玉祥和林晓芳坐在桥上对话

对这位从大山走出的姑娘而言,廊桥是刻在骨子里的记忆。即便照片里那个“懵懂女孩”早已成家,她也从当年的碧玉年华到了如今儿女双全的不惑之年,但每每归家或者离乡,她都会驻足在那里,安安静静待上一会儿,看看这座留存心里的古建筑。

封面当中的姑父王宜云,是筱村镇王家山人,今年已经63岁。提起自己上了国家级杂志的封面,坦言十分自豪,他不善言辞和表达,但话语间流露的是对廊桥的那份看重。虽然年轻时他常年外出打工,但始终记得廊桥通往的是家所在的地方。去年,他也回到了家乡到当地景区筱村公社干活,一年有5万多的收入,生活越过越红火。

李玉祥与封面主角林晓芳、王宜云重逢

泰顺人对廊桥有着深深的眷恋和厚重的感情,这种情感共鸣,在时隔25年后,又因为廊桥重新连结在一起。自一本讲述泰顺乡土记忆的书籍《在泰顺看见中国》发行后,这张收录在内页里的封面勾起了无数人的回忆。经营乡村书店库书集的主理人树梢,无意问起封面的来源,不曾经想竟是自己结识的李玉祥老师所拍摄。在一声问候中,李玉祥关切询问起照片中的女孩如今怎么样了?一场时隔25年的重逢便如约而至了。

见面的那一刻,林晓芳难掩激动的心情:“非常感谢李玉祥老师,留下了我那时候最美好的一刻。”李玉祥老师也感慨岁月匆匆“时光在她身上没有什么太大变化,她还是那么美,就像廊桥一样。”

一场廊桥保护的深层接力

谁也未曾想,这张偶然抓拍的照片,会成为2000年《中国国家地理》的标志性封面,让藏于浙闽山区的泰顺廊桥,从学术界的研究对象变成亿万读者心中的文化符号。

廊桥网创办者、温州市廊桥文化学会会长钟晓波回忆,当时同学拿着杂志质问他:“你们泰顺有这么好的东西,为什么不说?”这句质问让曾以为家乡“只有穷和山”的他深受触动,正是这声质问,钟晓波在两个月内搭建起泰顺廊桥网,他将杂志内容与学术资料搬上互联网,2005年泰顺廊桥网升格为中国廊桥网。“专家学者的留言让我意识到,廊桥不仅是建筑,更是活着的文化。”

2001年,刘杰的专著《中国乡土·泰顺》出版,与廊桥网形成“纸媒+网络”的传播矩阵。背包客们手持杂志与书籍寻桥而来。从1996年《中国摄影报》首次报道,到2000年《中国国家地理》封面,再到如今的新媒体传播,泰顺廊桥的故事仍在续写。泰顺县廊桥申遗和保护研究中心主任庄通感慨:“一张摄影报、一本画册、一本杂志、一本书、一个网站,这五件媒介构成了廊桥走向世界的阶梯。”

廊桥连接的不只是两岸,也连接过去与现在。保护廊桥不仅是保护木构本身,更是守护乡土文化、留住乡愁。25年风云流转,李玉祥重访文兴桥,台风冲垮又重生的古桥,依然如“桃花源”般美丽。一袭红衣的偶然,一张封面的问世,一群人的执着,让深山廊桥终成举世瞩目的文化地标。廊桥的故事证明:真正伟大的遗产,不仅在精巧的技艺,更在于它承载的一代代人的脚步与目光。

记者/翁青青 摄影/刘海沙