点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

北京时间12月8日,浙江大学医学院附属邵逸夫医院原创性科研成果被国际顶级期刊《自然》(Nature)杂志以长文(Article)形式刊登,成为国内骨科研究首篇登上《自然》杂志的文章。

浙江大学医学院附属邵逸夫医院骨科林贤丰医师、范顺武教授团队与浙江大学化学系唐睿康教授团队成功从菠菜中提取了具有光合作用的“生物电池”——类囊体,在国际上首次实现植物的类囊体跨物种递送到动物体衰老病变的细胞内,让动物细胞也拥有植物光合作用的能量。

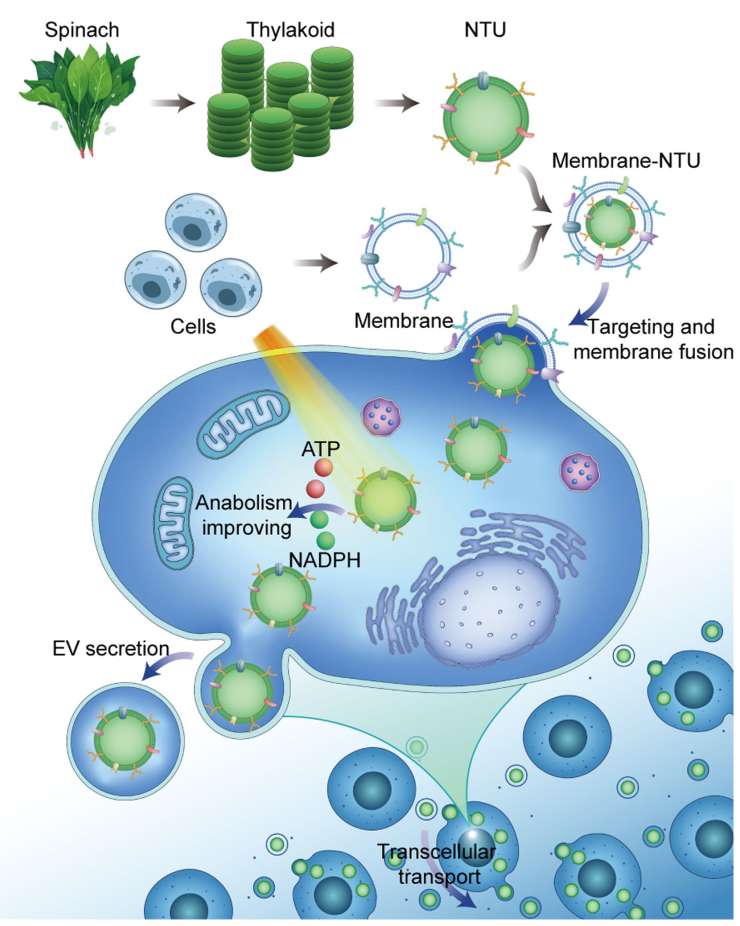

据介绍,该项研究最大亮点在于,团队开发了细胞膜纳米涂层技术,将哺乳动物细胞膜包覆在纳米化植物类囊体外层,通过细胞膜伪装包封的方式巧妙地将植物类囊体种间移植到哺乳动物细胞,实现特异性供应能量,并在退行性骨关节炎疾病的治疗应用中得以验证。

《自然》杂志刊发页面 浙大邵逸夫医院供图

巧用植物亿年智慧 为动物细胞“充电”

越来越多的研究发现,动物细胞能量不足是组织衰老和退行性疾病发生发展的关键原因。ATP(腺嘌呤核苷三磷酸)和 NADPH(还原型辅酶Ⅱ)是细胞再生修复不可或缺的能量货币和物质货币。然而,向退变细胞提供直接能量和物质却是个科学难题。

林贤丰提出了一个设想:“我们能否设计一个‘充电’装置,在细胞内可控地产生ATP和NADPH?”然而,如何利用生物材料合成ATP和NADPH,如何让细胞“接受”这样一种外来装置,并精准地调控ATP和NADPH浓度,一直是该领域的难题。

数十亿年来,植物已经进化了出了一个近乎完美的能量供应细胞器——类囊体,是一个可控、稳定生成ATP和NADPH的能量工厂。研究团队选择了在人们日常食用、菜市场中最绿,也是在研究植物代谢领域较为普遍的菠菜作为原材料,成功提取并纯化了菠菜绿叶中的类囊体组分。

团队在实验中 浙大邵逸夫医院供图

首次实现跨物种递送,突破再生修复难关

如何克服物种的屏障,将类囊体安全、精准地递送到动物的衰老退变细胞内?团队成员、浙大邵逸夫医院骨科陈鹏飞尝试了脂质体包载等多种递送方法,始终没有取得理想效果。“用细胞自己的细胞膜来包载怎么样?利用同源靶向作用原理,让细胞以为我们所递送的类囊体是‘自己人’,从而避免体内的免疫排斥,实现细胞跨界移植纳米植物类囊体。”

经过一番摸索,团队成功用细胞膜“伪装”了纳米类囊体“瞒天过海”,实现了纳米类囊体的胞内递送。“外源生物材料从溶酶体逃离是实现成功递送的重要环节,我们通过多种胞吞抑制试验反复验证了动物细胞不再将纳米类囊体作为‘异物’进行清除,从而使其成为它的一部分。”研究团队成员、浙大邵逸夫医院生物医学研究中心特聘研究员刘欣补充道。

本研究作用机制示意图 浙大邵逸夫医院供图

率先在骨关节炎治疗上“实现突破”

经过一年多的实验和测试分析,团队证实了纳米化的类囊体可以保留类囊体上光合作用所需的蛋白和其他功能单体,保持足够的作用时间和降解稳定性,并保证足量的ATP和NADPH产生,从而系统性地逆转病变细胞代谢状态。

骨关节炎是目前临床上致畸致残的最主要原因之一,正是由于软骨细胞的能量代谢失衡,ATP、NADPH耗竭而导致关节软骨破坏。为了检验这类“生物电池”是否能逆转病变细胞代谢状态,团队首先选择了骨关节炎的疾病模型对这类“生物电池”进行“概念性验证”,并系统地证实了软骨细胞膜包封的纳米类囊体不仅可以有效地逃避免疫系统清除,还能够被退变的软骨细胞选择性摄取。通过体外无创化光照治疗,实现精确增强退变软骨细胞内的ATP、NADPH水平并能维持足够的“续航”能力,从而重塑软骨细胞的合成代谢,实现退行性骨关节炎疾病的治疗。

光照刺激软骨细胞示意图 浙大邵逸夫医院供图

创新研发未来可期

《自然》(Nature)杂志资深编辑George Caputa评价道:“如何向细胞输送能量一直是细胞生物学和临床医学的巨大难题,并且实现特定代谢物含量的正确补给是临床治疗的持久性挑战。有什么能够比递送经过数十亿年生命进化的工厂——类囊体去解决上述难题更好的办法呢?”

论文评审专家Francisco Cejudo教授认为:“这项工作的杰出之处在于研究团队成功地将植物‘微型细胞器’种间移植到了哺乳动物细胞。利用植物光合作用系统以依赖光能的方式在哺乳动物细胞中特异性供应 ATP 和 NADPH 的这一技术,是一项令人兴奋的成就,它开辟了代谢工程的可能性。”

同期《自然》(Nature)“研究简报(Research briefing)”栏目发表了《植物细胞装置实现了代谢物向哺乳动物细胞转移》(Plant-cell machinery for making metabolites transferred to mammalian cells),对该研究成果进行了报道和积极评价。

据介绍,团队长期深耕于骨骼肌肉系统退行性疾病的机理研究和天然来源的生物材料的开发研究,陆续在Nature, Nature Communications, Science Advances, Matter, JACS等权威期刊发表研究成果,实现了对脊柱、关节、骨创伤、创面修复等常见和疑难疾病的临床新技术应用。目前,研究团队已同步递交了发明专利并着手进行产品转化。(通讯员李文芳 叶筱筠 光明日报全媒体见习记者 刘习 记者 陆健)