点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

从粉碎还田到微贮饲料 从资源循环到碳汇开发

新疆棉秆如何点“草”成金

石榴云/新疆日报记者 谢慧变

立冬后,新疆棉花采收进入尾声。丰收的喧嚣过后,齐整的棉秆立在田间,静待一场华丽的“二次丰收”。它们将去往何方?是饲料、燃料,还是更高价值的工业原料?

答案已然揭晓。在科技赋能与政策引领下,这些曾被视作废弃物的棉秆,正循着多元路径精准分流,实现从“生态包袱”到“绿色财富”的跃迁。数据显示,2023年新疆(不含兵团)棉秸秆综合利用率超96%。肥料化、饲料化、能源化、原料化利用模式协同并进,一场从田间到车间的绿色变革,正在天山脚下铺展开来。

沃土新生

科技发力“秸”尽所能

“以前这些秸秆,不是一把火烧了,就是堆在田边,既污染环境又占地方。谁能想到,现在机械一遍过去,粉碎直接还田,土地都变得这么松软!”玛纳斯县种植户李建国站在自家棉田边,道出了新疆棉花秸秆处理方式的变迁。

他家棉田采用的秸秆粉碎直接还田技术,正是当前新疆棉秆处理的主要方式之一。然而,这条“归田之路”并非一帆风顺。

早在20世纪八九十年代,新疆曾探索将棉秆用于造纸或制板,却因高耗水、高污染陆续退出历史舞台。彼时,对棉花秸秆最普遍的处理方式便是就地焚烧。

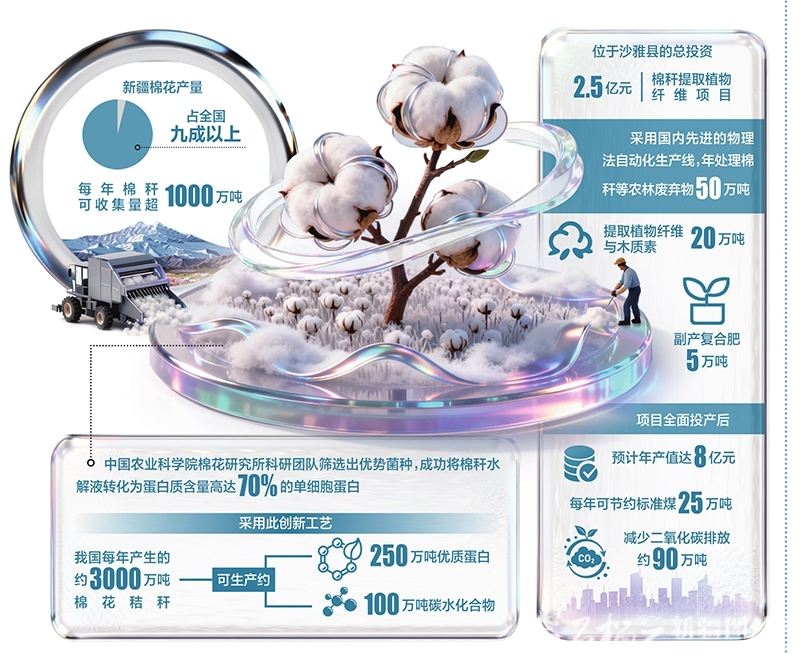

进入21世纪,随着“秸秆禁烧”政策全面落地与农业机械化水平提升,直接粉碎还田因操作便捷、成本可控,逐渐成为处理千万吨级棉秆的主流路径。新疆棉花产量占全国九成以上,每年棉秆可收集量超1000万吨。然而,粗放还田也带来新问题。

近日,中国农业科学院西部农业研究中心棉花布局与低碳生产技术创新团队首席科学家王占彪(左一)团队人员在进行室内试验。图/受访者提供

“棉秆木质化高,直接粉碎还田后腐解慢、效率低,容易导致病虫害加重、出苗不齐、苗弱苗黄等现象。”自治区农业科学院微生物研究所副所长詹发强说。

为破解这一难题,科研团队展开了系统性攻关。自治区农业科学院微生物研究所研发了集秸秆腐熟与肥化功能于一体的多菌种复合微生物菌剂,配套形成棉花秸秆原位粉碎腐熟还田技术。经近3年试验示范,该技术可使棉花单产提升约10%。

“菌剂配合滴灌使用,操作方便、成本低,能将秸秆腐解效率提高50%以上,显著改善土壤结构和微生物群落,提升整体地力。”自治区农业科学院微生物研究所研究员杨新平介绍,2023年以来,该技术已在全疆累计推广示范超4万亩,这标志着棉秆还田从简单处理迈入提质增效新阶段。

与此同时,更具前瞻性的炭化还田技术也在同步推进。“我们的目标是让还田从废物回归升级为沃土与固碳的双向赋能。”中国农业科学院西部农业研究中心棉花布局与低碳生产技术创新团队首席科学家王占彪研究员说。

在昌吉国家农业高新技术产业示范区的77亩试验田里,棉秆经高温炭化转化为稳定的生物炭颗粒。“这一过程彻底灭活了病菌虫卵,并将碳元素长期封存于土壤,形成持久的农业碳汇。”王占彪说,将棉秆高温处理后还田,不仅能有效固碳、改良盐碱地,还可减少约25%的氮肥使用,提升作物产量。

跨界裂变

一根棉秆的N种可能

11月11日,在玛纳斯县广东地乡三棵树村的一处养殖场内,膘肥体壮的肉牛正低头咀嚼着新配的饲草料。“以前棉花秸秆加工的饲料,牛羊不怎么爱吃,适口性差。”养殖户库尔班·艾麦提一边往饲料池中添加发酵好的棉秆饲料,一边欣喜地说,“现在不一样了,你看它们吃得多香,而且猛长膘!”

促成这一转变的,是石河子大学动物科技学院孙新文教授团队研发的棉花秸秆微贮饲料化利用技术。该团队历经14年攻关,通过筛选专用微生物菌种、优化辅料配比和发酵工艺,成功将棉秆转化为安全、营养的优质饲料。

“我们制作的棉秆微贮饲料,粗蛋白含量达9%—13%,高于玉米青贮,而价格仅为后者的60%。”孙新文说,其中游离棉酚含量远低于国家安全标准,真正实现了“变废为草”。目前,这项技术已在全疆布局65个示范点,累计推广棉秆微贮饲料51万吨,为农牧民带来直接经济效益约6000万元。

2025年1月,石河子大学棉花秸秆微贮饲草料综合利用科技特派员团队为阿图什市格达良乡养殖合作社制作秸秆微贮饲料。图/石河子大学提供

政策也在同步加码——2024年,自治区出台稳定肉牛肉羊及奶产业发展九条政策措施,对利用棉秸秆通过揉丝粉碎、发酵加工成饲料的,每吨补贴50元。随后各地积极推进棉秸秆饲料利用。玛纳斯县2024年完成棉秸秆饲料化利用20万亩,利用秸秆3.2万吨,加工成品饲料4.8万吨。温泉县、沙雅县开展微贮棉秸秆试验示范,制作微贮饲料2.6万吨。

饲料化只是棉秆“跨界之旅”的起点。近年来,为将棉花“吃干榨净”,科学家与产业界不断拓展其高值化路径。

在沙雅县山水环保科技有限公司厂区内,一座总投资2.5亿元的棉秆提取植物纤维项目正稳步推进。该项目采用国内先进的物理法自动化生产线,年处理棉秆等农林废弃物50万吨,提取植物纤维与木质素20万吨,副产复合肥5万吨。

“我们不仅要‘吃干榨净’一根棉秆,还要让它身价倍增。”该公司董事长于长青介绍,依托棉秆提取的纤维将用于纺织复合材料、纸浆包装、新型建材乃至新能源电池负极材料等。配套建成的年产12万立方米改性生态板材生产线,将真正实现以秆代木。

项目全面投产后,预计年产值达8亿元,每年可节约标准煤25万吨,减少二氧化碳排放约90万吨。

在昌吉国家农业高新技术产业示范区,新疆旭泽生物科技有限公司则采用蒸汽爆破技术处理棉秆,日处理量达40吨,产品可作为固沙基质和高值化工业原料,为棉秆开辟出又一条增值通道。

从饲槽中的“草罐头”,到工厂里的生态板材,再到新能源材料,持续不断的技术突破与产业实践,正让棉秆从“生态包袱”蜕变为带动增收、保护环境的“香饽饽”。

“碳”索未来

从田间到市场的价值跃迁

在“双碳”目标引领下,新疆棉花秸秆利用正经历一场深刻的理念升级——从传统的资源循环,迈向碳汇开发与生态价值变现的新阶段。

“棉花碳汇潜力巨大,我们不仅要向产量要效益,更要向碳汇要效益。”王占彪说。他带领团队依托新疆昌吉棉花产品碳足迹标准化试点项目,着手构建覆盖棉花种植、加工、利用全生命周期的碳监测与核算体系。

这套体系如同为棉田建立了一份精准的“碳账本”,能够清晰追踪从棉秆还田到炭化封存等各个环节的碳足迹。同时,团队研发的“抑排—增汇—提效”关键技术组合,旨在减少农业生产中的碳排放,提升土壤固碳能力,并优化整个系统的碳效率。

这些扎实的基础工作,为棉田碳汇未来进入中国核证自愿减排量(CCER)交易市场铺平了道路。

王占彪解释,这意味着,通过秸秆炭化等技术长久固定在土壤中的碳,将不再是抽象的环境贡献,而是有望转化为农户手中可测量、可报告、可核查的“碳资产”,为农民带来种子、棉花之外的第三重绿色收益。

几乎与碳汇研究同步,在棉秆的高值化利用前沿,另一项突破同样令人振奋。中国农业科学院棉花研究所李付广研究员团队,成功将棉花秸秆转化为高品质的微生物蛋白。

“树立大食物观,保障饲料蛋白供给安全,是关乎国计民生的重要课题。”中国农业科学院棉花研究所副研究员蔡成固说,我国饲用蛋白资源紧缺,大豆进口依存度长期居高,将来源丰富的秸秆资源转化为优质蛋白,是一条极具前景的全新路径。

面对棉秆木质化高、结构顽固、难以被有效利用的行业难题,该团队从微观世界寻找答案。

他们首先精准解析了棉秆各部位的组分特征,继而从大量微生物中筛选出能够高效利用棉秆水解液中葡萄糖和木糖的优势菌种。通过发酵转化,团队最终成功将棉秆水解液转化为蛋白质含量高达70%的单细胞蛋白,且其氨基酸组成均衡,营养价值丰富。

据测算,理论上,采用此创新工艺,我国每年产生的约3000万吨棉花秸秆,可生产约250万吨优质蛋白和100万吨碳水化合物。此外,转化后残留的木质素部分还可进一步转化为腐殖酸和化肥缓释剂,真正逼近“吃干榨净”的理想状态。

蔡成固解释,这不仅为缓解饲料蛋白短缺问题开辟了一条资源利用新渠道,更在替代传统高碳排放的蛋白生产方式上,实现了资源循环与碳减排的双赢。

从田间“生态循环”,到离地“产业循环”,再到“碳汇循环”,新疆棉花秸秆的增值路径在不断拓宽与升华。未来,随着技术持续落地与碳市场机制完善,新疆棉秆点“草”成金的故事,将不仅是中国农业绿色发展的典范,更成为生态与经济共赢的“中国样板”。