点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

叙事妙趣横生 说理润物无声

——读《马克思对话孔夫子》有感

●瀚唐

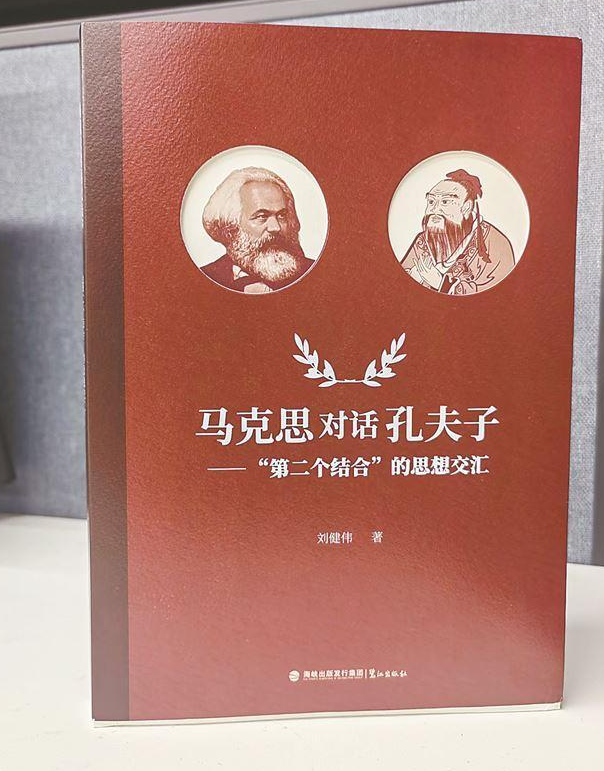

前些天,笔友刘健伟登门,送来他刚出版的论著《马克思对话孔夫子——“第二个结合”的思想交汇》,我先读该书的引子,引人入胜,不禁拍案:原来哲学社科书籍,还可以这样创作?!

惊讶之际,一段往事浮现眼前:六年前,翔安区社科联一个作者给《理论在线》版投稿,与许多基层作者不同,这个作者站位高、见解深、落点实,“上连天线”和“下接地气”结合得好。有年春节前夕,《理论在线》策划一个专题约他撰稿,当时他正赶往机场去南京,但满口答应:“把写作要求微信给我,三天内交稿。”结果,第二天晚上十点许,一篇上乘之作就发过来了。

他的信守承诺和倚马可待,引起我的关注。经打听,果然不同寻常:他是一个军事学博士,无论在部队还是转业到地方,长期专注于研究、阐释马克思主义及其中国化时代化成果。“是金子总会发光”,过不久,他被“相中”,调到厦门市委机关工作。

他,就是学识渊博、学养深厚、性行谦和、为人朴实的刘健伟。

在回想往事中捧读《马克思对话孔夫子》,我喜出望外、获益良多。刘健伟“十年磨一剑”,写出了一本别开生面、思想贯通、雅俗共赏的哲学社科普及读物。他通过通俗易懂的语言和生动活泼的叙述,以“对话”为形式,以“会通”为主线,生动阐释了习近平总书记提出的“两个结合”特别是“第二个结合”,为坚定中华文化自信、增强中国式现代化道路自信提供了理论支撑。

别开生面,是本书给人的第一印象。孔子与马克思,两人年代相差2000多年,地域相距一万多公里。作者承袭郭沫若先生《马克思进文庙》的思路,以穿越的手法,打通过去、现在和未来,按照“一主三辅”四条线索,巧妙构设人物、场景、情节,让“至圣先师”与“革命导师”深度“对话”,在娓娓道来的叙事中,讲述马克思主义基本原理与中华优秀传统文化会通、互鉴的生动故事。

思想贯通,是本书蕴藏的理论价值。立足于多元的参考资料和丰富的研究成果,作者全面地对马克思主义与中华优秀传统文化特别是儒家文化进行系统的比较研究,厘清了“第二个结合”为什么、是什么、怎么做等问题,阐明了马克思主义基本原理同中华优秀传统文化的内在融通与深刻启示。作者不仅探讨了马克思主义中国化时代化的成果,还揭示了中华优秀传统文化在中国式现代化进程中的独特价值,从一些侧面展现了习近平新时代中国特色社会主义思想、中国式现代化理论的真理魅力和实践伟力。

雅俗共赏,是本书吸引读者的关键所在。该书以通俗的语言诠释深奥的理论,故事性、趣味性强,即使没有专业背景的普通读者和青少年,也能够读得通、读得下。这是推动马克思主义通俗化大众化的有益探索,也是“党的创新理论飞入寻常百姓家”的生动实践。

叙事妙趣横生,说理润物无声。通读这本书,既能品味科学真理的芬芳、探索理想信念的源泉,又能获得丰富广博的知识,汲取经世致用的智慧,为我们学深悟透“第二个结合”的丰富内涵和深刻启示,打开了一扇“窗户”,提供了一条“通道”。

(作者单位:厦门日报社)