点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

2017年6月30日,厦门地铁1号线电通后,邀请市民、媒体代表试乘。(厦门日报记者王协云摄)

2017年10月6日,厦门首条地铁线路1号线开通体验式运行。图为地铁列车穿梭在集美学村站与园博苑站之间。(厦门日报记者黄少毅摄)

厦门网讯 (文/厦门日报记者 林钦圣 通讯员 林业)

党的十八大以来,厦门轨道交通进入发展的“黄金时代”。

这十年,栉风沐雨,厦门轨道交通由规划图纸一步步变成现实,一个多层次城市轨道交通网络正在加速形成。

这十年,砥砺前行,厦门轨道交通在服务全市发展大局中展现新作为,成为厦门跨岛发展的先行军。

厦门轨道交通因跨岛发展而生,乘着跨岛发展的东风成长。正如市轨道交通建设指挥部相关负责人所说,党的十八大以来,指挥部紧紧围绕纵深推进跨岛发展、加快岛内外一体化发展等新时代命题,锚定“打造百年工程”这一目标,取得丰硕成果。指挥部将持续推动轨道交通提质增效,助推更高水平建设“两高两化”城市,以实际行动迎接党的二十大胜利召开。

服务

助力城市发展

和民生改善

城市轨道交通一头连着民生,一头连着发展。十年来,厦门轨道交通把岛内、岛外各组团紧紧连接,放大了城市,链接了生活。

集美区是厦门岛外最早开通地铁的区域。1号线为集美新城发展提供了动能,以软件园三期为核心的产业集群日益成熟。

2号线的开通运营,加速海沧东孚片区、马銮湾片区、海沧CBD片区开发。未来,马銮湾新城地铁线网密度全市领先,实现与全市其他区域快速连接,居民出行将十分便利。

3号线也为翔安区的产业发展、营商环境积蓄能量。在地铁3号线的加持下,航空新城、东部体育会展新城、同翔高新产业新城、环东海域新城等“四座新城”正在快速崛起,而配套设施越来越完备的翔安南部新城也因为地铁的开通吸引了更多人的关注。

今年6月中旬,6号线集美至同安段工程正式开工建设。该条线串联起集美、同安老城,实现环东海域新城、同翔高新城快速联系,助力厦门的环湾发展和跨岛发展。

轨道交通的延伸,不仅拉近岛内外空间距离,还拉近市民的心理距离,幸福感也随之提升。

2017年底1号线开通以来,客流持续快速增长,每开通一条新线客流量即翻倍。目前网络负荷强度在全国开通地铁的城市中处于居中水平,在5个计划单列市中排名第二。其中,1号线客流负荷强度达每日每公里0.92万人次,已超国家标准。

2021年6月,3号线开通运营后,轨道交通形成“中心放射、三向出岛”的格局,迎来网络化运营时代,客流叠加效应越发明显,线网总客流量出现跳跃式增长。厦门轨道集团提供的数据显示:2021年厦门地铁共开行35万列次列车,运行1000万公里,共运送乘客1.7亿人次,同比增长55%。

轨道交通的建设与发展也大大减缓了人口给环境带来的压力。近十年,厦门已呈现出本岛人口容量饱和的状态,岛外人口逐年增加。现在,畅通的进出岛轨道交通带动岛内越来越多的市民到岛外安家立业。

厦门市交通运输局联同厦门市资源规划局发布的《2021年厦门市城市居民出行交通大调查》显示,随着岛内外人口比例的重心转移及居民出行空间分布的变化,岛外居民出行总量增加迅猛,居民岛内出行总量约为537万人次/天,岛外出行总量约为779万人次/天,岛外交通出行量占比超过岛内。

对于生活在岛内、工作在岛内的人来说,美好的一天,或许是从搭乘地铁开始。

支撑

地铁十年

飞速建设

交通是城市发展的骨架,区域间的交互,需要建立在便捷的交通条件之上。

一直以来,市委、市政府高度重视并优先发展城市公共交通。建设城市轨道交通,是对人民对美好生活向往的回应。

2012年5月,国家发展改革委批准了厦门市城市轨道交通近期建设规划(2011-2020年)。

2014年4月,1号线全面开工建设,厦门地铁迈出历史性的一步。

2016年10月8日,国家发展改革委批复了厦门市城市轨道交通第二期建设规划(2016-2022年)。

2017年12月31日,厦门地铁1号线开通试运营,厦门正式进入“地铁时代”。

2019年5月13日,工人在地铁2号线将最后一段25米钢轨平稳铺设在轨道上。(厦门日报记者王协云摄)

2019年12月25日,厦门地铁2号线开通试运营,厦门地铁线路形成“十字交叉”的格局,迈入“双地铁时代”。

2020年1月23日,国家发展改革委批复了调整厦门市城市轨道交通第二期建设规划(2016-2022年)。

2021年6月25日,厦门地铁3号线(厦门火车站至蔡厝站段)开通运营,标志着厦门地铁形成“中心放射、三向出岛”的格局,迎来全新的网络化运营时代。

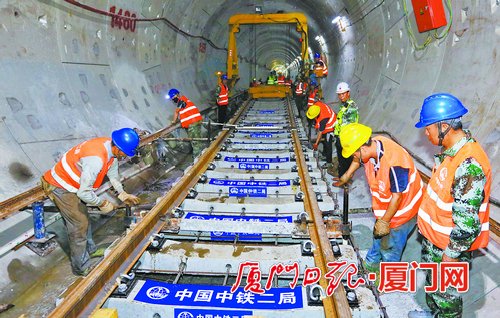

▲2020年9月26日,厦门地铁3号线过海段双线顺利贯通,标志着3号线(厦门火车站到蔡厝站段)全线洞通,这也是我国首条工法组合施工海底地铁隧道。(厦门日报记者王协云摄)

2021年6月25日上午,厦门地铁3号线正式开通运营。(厦门日报记者张江毅摄)

虽然起步晚,但厦门轨道交通建设一朝起势,便“长”势惊人,一路高歌。这十年,厦门轨道交通一条接着一条干,一年接着一年干。从最开始的1号线,到如今的3条在营地铁线、3条在建地铁线,覆盖厦门岛内外,厦门轨道交通就像一条条健壮有力的“地下动脉”,朝着更高站位、更大格局纵深推进跨岛发展的新方向发展。

引领

更新城市形态

重塑城市格局

轨道交通带来的改变不仅仅是出行的便利,更为一座城市带来社会生活、都市功能、城区布局等形态的更新。

以公共交通为导向的TOD发展模式,正在引领城市未来发展新方向。下一个十年,将迎来厦门TOD的时代。

湿地公园TOD是福建首个成片区开发示范样板,该项目围绕地铁2号线湿地公园站进行立体开发,以“交通一体化”为核心理念,拥有地下、地面、空中三维立体交通体系。未来,市民想要去地铁湿地公园站,可以“无风雨”地到达该站的每个地块、每个空间。

站城一体、产业优先、功能复合、综合运营……湿地公园TOD项目只是一个起点,集美软件园TOD、海沧中心TOD、翔安后村TOD等轨道综合开发项目也在逐步推进中。未来,在这些TOD项目,车站不仅仅是一个“过路”的地方,而是“聚集”的地方,人聚、财聚、商气聚,居住生活、商务办公、休闲游憩都可以在TOD有机融合。

可以预见的是,不久的将来,厦门遍布TOD项目,以城市地标的姿态,为板块和片区赋能,在引领城市高质量发展中释放轨道交通活力。

随着地铁的延伸、TOD的崛起,厦门的空间布局也在优化,从岛城演化成湾城,突破岛城的桎梏,在更大战略格局和更高目标追求的时空背景下,努力实现城市轨道交通高质量发展。

展望未来,厦门的目光已经眺望地更远。到2035年,远景规划12条地铁线网,总长度493公里,加速迈向地铁“500公里俱乐部”。

厦门地铁

非凡十年大事记

2012年5月,国家发展改革委批准厦门市城市轨道交通近期建设规划(2012-2020年)

2016年10月8日,国家发展改革委批复厦门市城市轨道交通第二期建设规划(2016-2022年)

2017年12月31日,厦门地铁1号线开通试运营

2019年12月25日,厦门地铁2号线开通试运营

2020年1月23日,国家发展改革委批复调整厦门市城市轨道交通第二期建设规划(2016-2022年)

2021年6月25日,厦门地铁3号线(厦门火车站至蔡厝站段)开通运营

远景目标

近日,厦门市自然资源和规划局公示了《厦门市城市轨道交通线网规划(2020-2035年)》(草案)。

根据该规划,到2035年,我市轨道交通线网由12条线路组成,总长约493公里。其中7条普线,分别为1号线、2号线、3号线、6号线、7号线、10号线、11号线,约297公里;4条快线,分别为4号线、5号线、8号线、9号线,约186公里;1条轨道控制线,约10公里。

【数据】

厦门轨道交通已先后建成并运营1、2、3号线,全长98.4公里,形成“三向出岛”的骨干网络,运营车站71座,换乘站5座。

厦门地铁2021年度总客运量1.7亿人次,同比增长55%,单日客流最高达94.43万人次。

【点击】

厦门地铁

攻坚克难穿山越海

10年间,厦门轨道交通建设“加速度”,从无到有、从1到3,背后有诸多挑战、创新与变革。

看——1号线在初步设计评审中,被全国各地专家打上“最难”标签——是当年国内已建和在建地质条件最复杂、施工难度最大的地铁项目之一。30.3公里长的路段,跨过山河大海,击碎孤石群、穿越上软下硬地层……历时近四年建成,全面展示“厦门速度”。

看——2号线穿海隧道是全国首座海底盾构地铁隧道。这条海底隧道,全长2784米,仅仅3分钟的车程,可打通它却整整花了将近4年的时间。18种不同地质,不稳定的软硬岩石纵横交错,还有繁忙的航道在隧道的正上方。在这样的条件下,建设者们用科学创新的精神,不断突破,最终让2号线穿海隧道成为国内首条使用盾构机修建的跨海地铁隧道。

看——3号线过海通道是全国首条采用“矿山+盾构”工法组合施工的海底地铁隧道。跨海段海域区间长约4公里,长度约为地铁2号线穿海隧道的1.4倍,存在着多个风化槽、风化囊、基岩突起等地质现象,堪称国内地质情况最复杂的海底地铁隧道之一。正是因为地质复杂多变,“逼”出来了全国首条工法组合施工海底隧道。

十年间,厦门轨道交通建设遇难克难,逢险攻艰,持续“加速度”,步履铿锵,在历史的年轮留下一段艰辛而又充满荣光的印迹。