点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

“五村是写在大地上的艺术,既有当代文化的魅力,又和老百姓的生活息息相关。”5月19日,以“新时代 新文化新农村”为主题的第八届“五村播种节”在山西省长治市武乡县里庄村(原名五村)启幕。在村里参观体验后,中国摄影家协会副主席、北京电影学院摄影学院院长宋靖感慨地说,是艺术点燃了五村人的热情,让他们在自力更生、自食其力中实现了生活品质的提升。

“我们还原老旧山村的原始风貌,打造了‘PIP农耕文化综合体’,为游客提供了一个远离喧嚣、放松身心的理想之处。”里庄村党支部书记、村委会主任崔振业告诉记者,2017年以前,村子还是个典型的古老村落,村民们只能依靠传统农业“靠天吃饭”,村里也没有像样的产业,集体经济收入几乎为零。

开犁播种

“村里的变化,源于张国田老师的到来。”2017年4月,中国平遥国际摄影大展艺术总监、时任《映像》杂志社总编辑的张国田被山西省委宣传部派驻到五村进行扶贫工作。从此,五村成了张国田最为沉醉的地方。

在摄影人眼里,淳朴而古老的五村散发着太行山特有的气息,沉淀着别样的乡土之美。站在村口,看着清凌凌的河水从脚下流过,张国田动起了“让老村复活、兴旺,反哺、造福于村民”的心思。

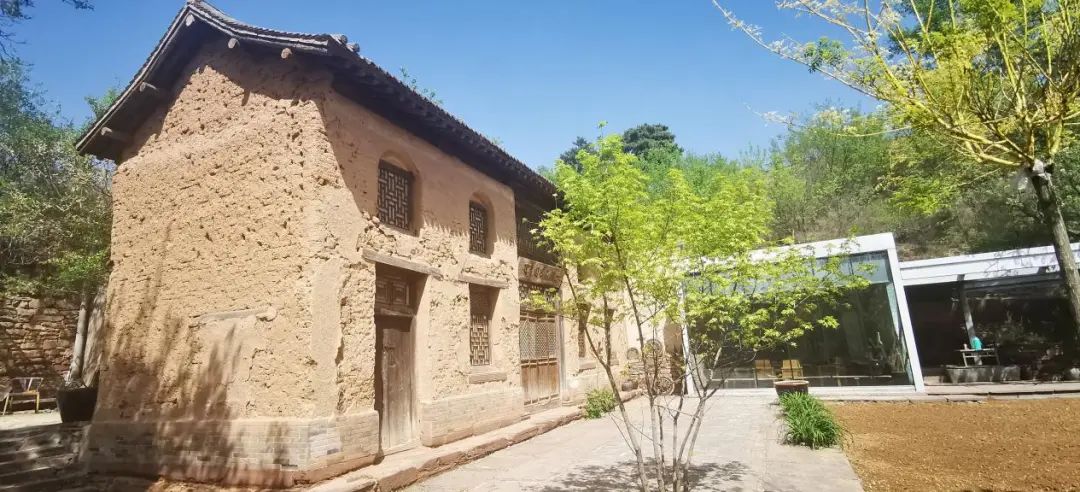

保留乡村味道是五村一直的坚守。图为前沟之恋·多舍

初到五村,张国田便发起全村义务劳动。他扛起铁锹,和大伙一起修复破旧窑洞、整治全村环境,还在废弃的山坡上种满蜀葵。这样的义务劳动不仅调动了乡亲们的积极性,更为村里营造了一道充满生机的风景。

“我的愿望就是将这种原汁原味的乡村风情与现代时尚的生活方式完美融合,打造出一个既传统又现代的乡村新貌。”张国田用欣赏艺术的眼光,在五村开发进程中,因地制宜,巧妙保留那份原始的“乡村韵味”。

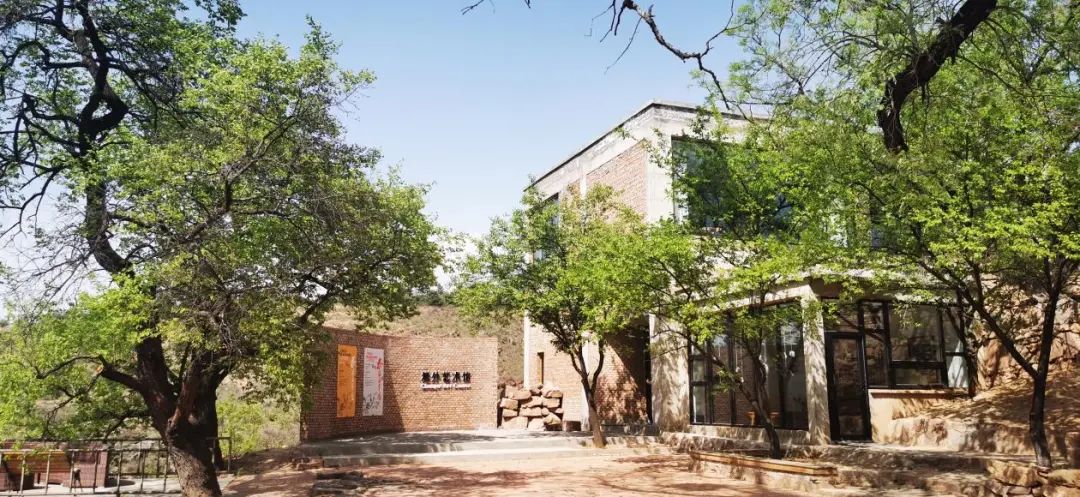

五村·一脚泥巴图书馆

在精心保留原村原址原貌的基础上,五村实现了别具一格的多元化发展。这里不仅有墙外艺术馆,展示着现代艺术与文化的独特魅力;还有“前沟之恋”民宿,为游客提供体验乡村生活的温馨场所;更有百年老房改造的、充满创意的“一脚泥巴图书馆”,让人们在乡村的宁静中享受阅读的乐趣……此外,小庄田园综合体更是将农业、休闲与观光融为一体,为游客呈现出一个丰富多彩的乡村世界。

数年的保护性开发和“五村播种节”的举办,这个古村落焕发出了新的生机与活力,不仅使村里传统业态得到丰富和拓展,还吸引了大量游客前来观光探访,极大地带动了村民经济收益的增长。

五村·墙外艺术馆

乡村振兴,既要塑形,也要铸魂。“我能为武乡带来什么?又能给这片土地留下怎样的印记?”这是张国田这几年常常思考的问题。

因地处太行山深处,武乡县乡村文化艺术发展滞后。在今年的播种节上,张国田精心策划了“文化振兴乡村·武乡计划”项目,旨在打造一个乡村文化与现当代艺术相互交融的平台。张国田还利用自己在摄影界的影响力,发出“让武乡村村有展场,户户有艺术”的倡议,邀请艺术家积极捐赠自己的作品。

“让乡村里面的老百姓,逐渐理解、吸收、欣赏,到以后可以自己去参与创作,这是一件特别好的事情,对老百姓的文化修养和鉴赏都会有很大的提高。”山西省文联副主席、省摄影家协会副主席涂向东表示,将拿出自己拍摄了十几年的《十二生肖·马》系列作品捐赠武乡。五村·墙外艺术馆首任馆长、画家铁子告诉记者:“这个计划会将艺术的种子悄悄播撒在农户及他们孩子的心田。不仅能够滋养他们的认知,更会在他们的心中慢慢生根、发芽,绽放出绚丽多彩的艺术之花。”

“这几年,我特别欣慰的就是村民观念的改变,现在他们已经能够自觉地、自发地去创造和追求更美好的生活。”聊起在五村感受到的变化时,张国田说,现在老百姓对精神生活有了更高的追求,大家学文化、学技术意识逐渐增强,对子女和自身教育也更舍得投资了。

(光明日报全媒体记者 李建斌)