点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

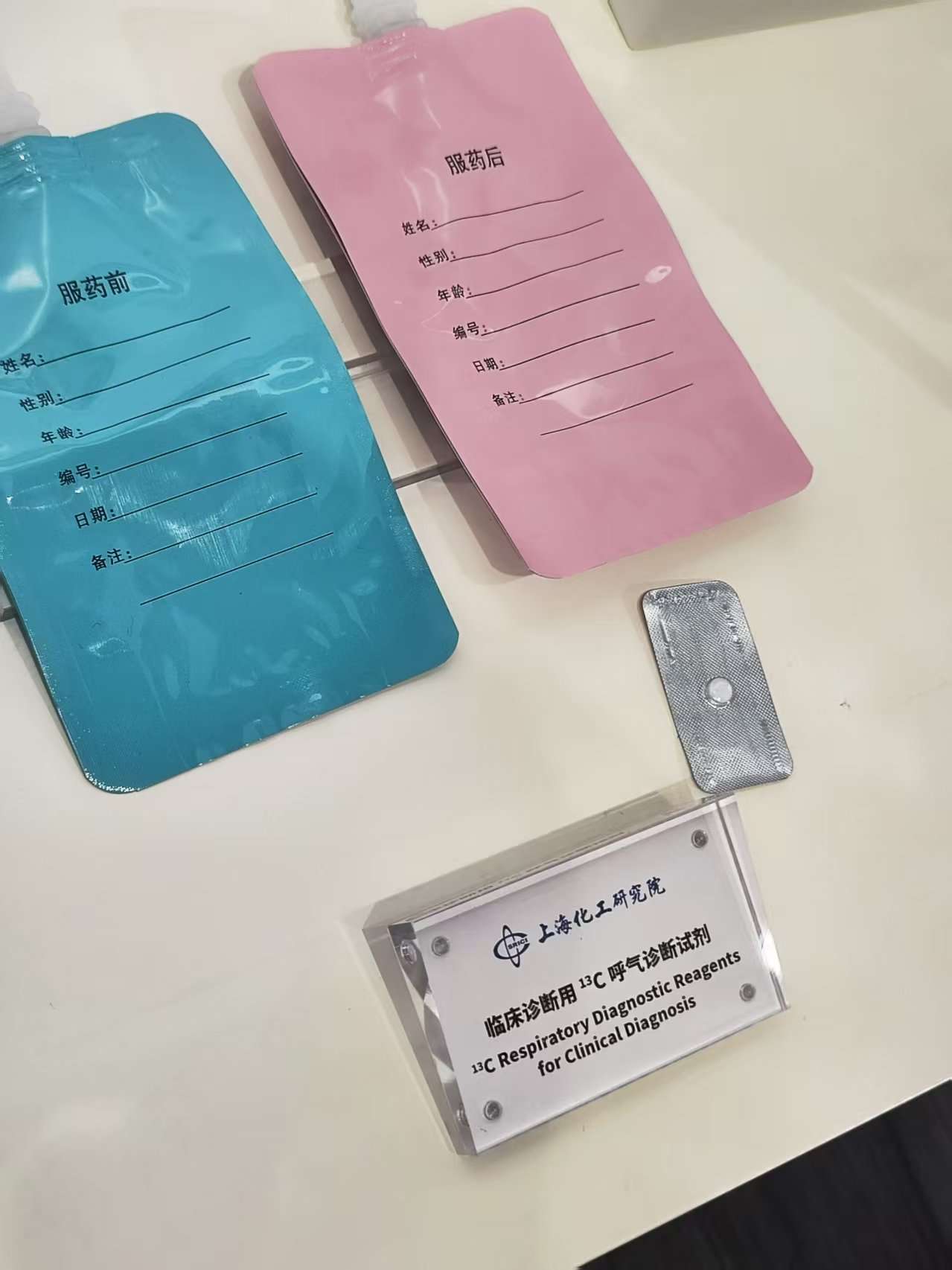

20世纪90年代,上海化工研究院承接“同位素碳13国产化”项目。2012年,中试研究完成,技术实现突破,可项目却一直难以找到合适园区开工落地。9月10日,记者走进位于普陀的上海化工研究院展示厅,临床诊断用的碳 13 呼气诊断试剂已陈列其中——如今,在沿沪宁产业创新带的推动下,这类科技创新成果正不断涌现,为区域高质量发展注入强劲动力。

上海化工研究院展示的临床诊断用的碳13呼气诊断试剂。魏娜摄

碳13,是检测幽门螺旋杆菌的关键物质。受饮食习惯影响,亚洲人对其检测需求极大。可长期以来,碳13制备技术被国外垄断,我国碳13供应严重依赖进口。要获取丰度达99%的碳13,需在零下190摄氏度的环境中,历经3000多次分离。?

“由于碳13的制造原料一氧化碳易燃易爆,且项目地块亩产值要求难达标,很长时间里,我们找不到合适园区让项目落地。”上海化工研究院有限公司总经理助理雷雯博士介绍。?

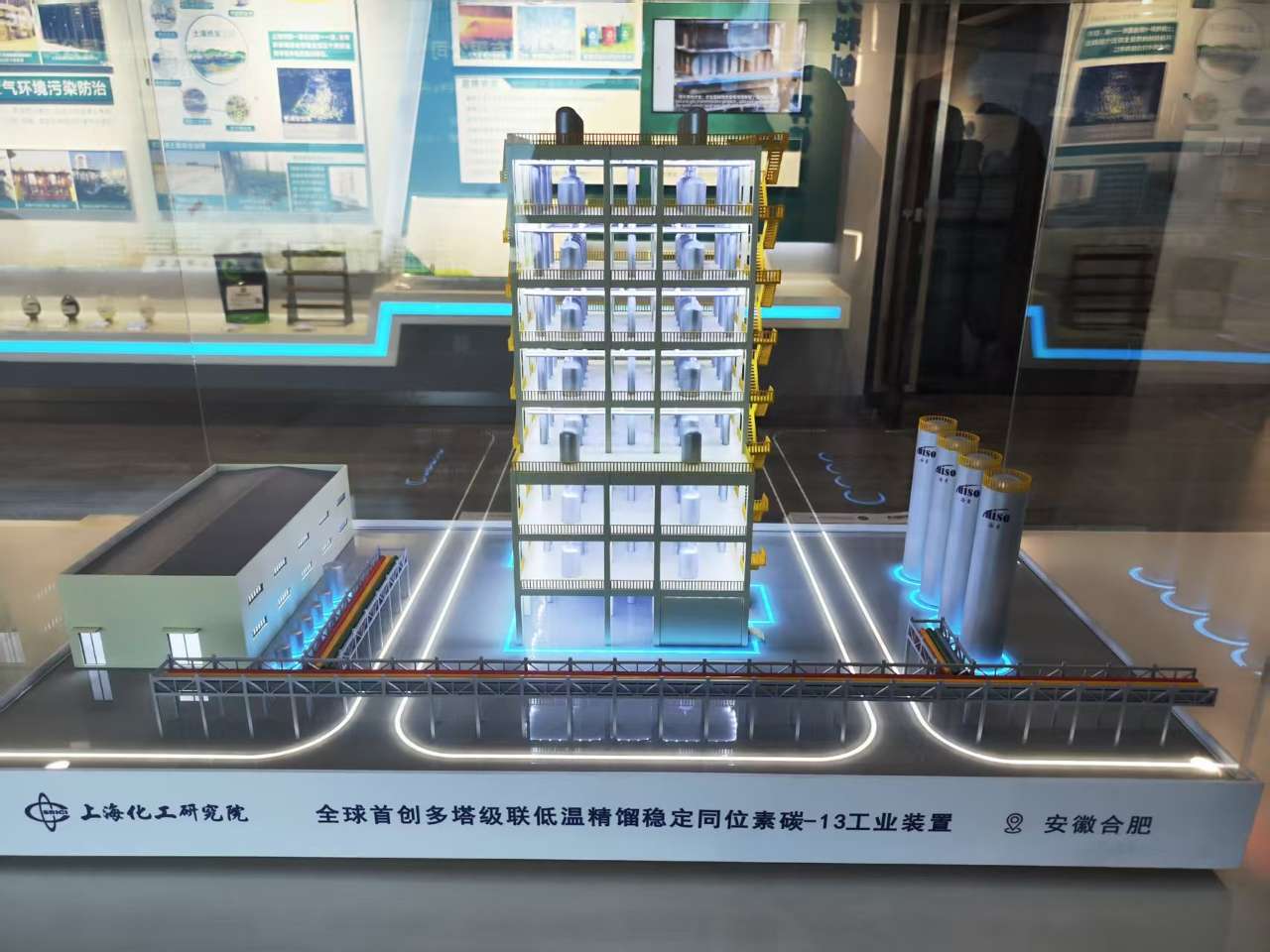

2022年,转机出现。上海化工研究院承担普陀区“鼓励企业产学研协同合作”专项,与中山、华西、仁济等医院开展合作,获得普陀区科委按项目自筹资金30%的支持。2024年,依托“武宁创新共同体”平台,上海化工研究院又与同区内的上海市儿童医院(泸定院区)等单位深入合作。如今,由研究院牵头的“长三角同位素技术创新联合体”入选第二批长三角创新联合体名单,成为沿沪宁产业创新带上生物医药领域科创策源新核心之一。首批次产品丰度99%以上的碳13同位素一氧化碳产品已在安徽海素公司稳定运行,打破了国外长期技术垄断。

多塔级联低温精馏稳定同位素碳13工业装置模型。魏娜摄

近年来,普陀区与江苏多市携手打造沿沪宁产业创新带,构建“基础研究-技术研发-成果转化”全链条创新体系,聚焦重点产业“卡脖子”难题,建立“企业出题、院所解题、政府助题”的攻关机制。普陀区沿沪宁协同创新办公室工作人员周瑞清介绍,普陀近期正积极搭建协同创新在线集市小程序,集聚八市一区企业需求、科研平台、技术资源等,通过“揭榜挂帅”项目激发创新主体活力,提升科技成果转化效能。?

数据显示,2024年,普陀区科技小巨人企业达346家,高新技术企业达694家,较“十三五”末分别增加95家、255家,创新生态持续完善。

普陀区委书记胡广杰表示,下一步将持续以沿沪宁产业创新带为引领,带动“一带一心一城”重点区域发展,深化与沿线“八市”合作交流,通过打造沿沪宁协同创新集市、梳理资源、需求、合作“三张清单”等举措,推动创新要素高效流动。未来,沿沪宁产业创新带将持续释放协同效应,为长三角高质量一体化发展提供更坚实的动力支撑。

(光明日报全媒体记者 颜维琦 通讯员 魏娜)