点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

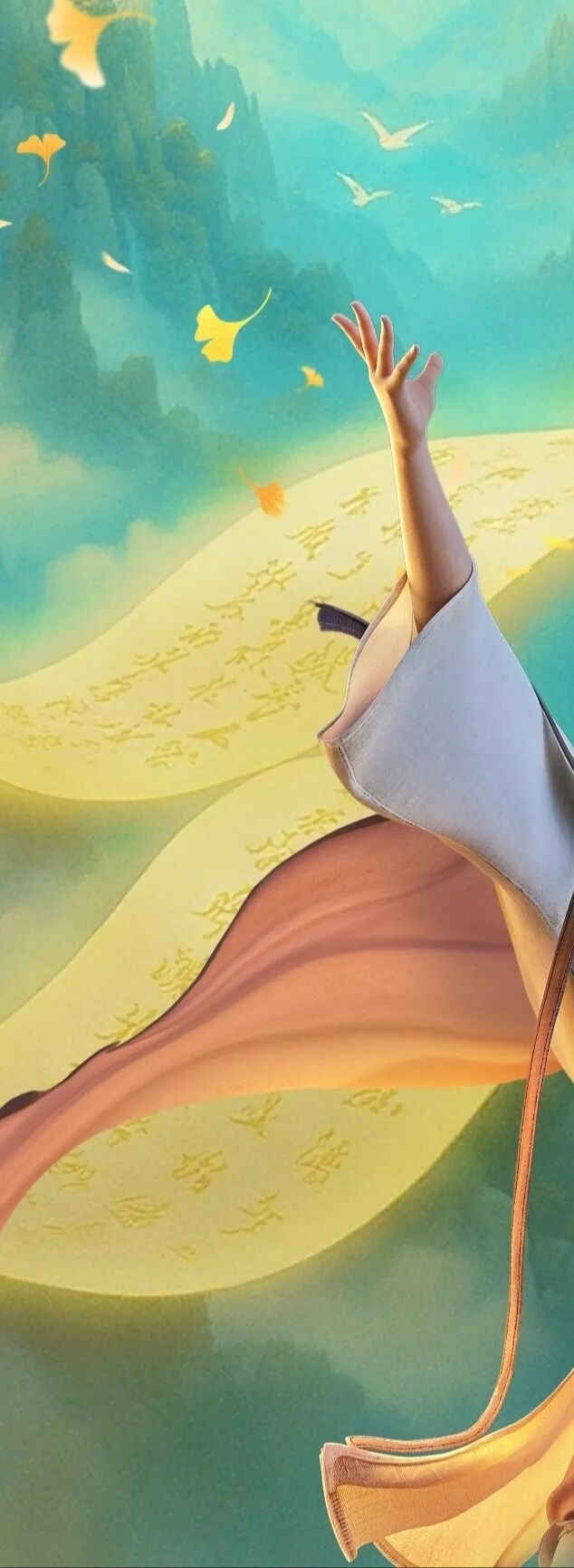

长安三万里,最忆是任城!

若要为盛唐的“诗与远方”

寻一位顶流代言人,非李白莫属。

他用浪漫与豪情“灌醉”了整个时代。

然而,这位谪仙人

在济宁任城长达二十三年的寓居,

则向我们展示了

一个更为立体、更具烟火气的李白。

在这里,

他不仅是一位诗人,

更是一位丈夫、一位父亲,

一个拥有着温暖而真实“朋友圈”的

“任城人”。

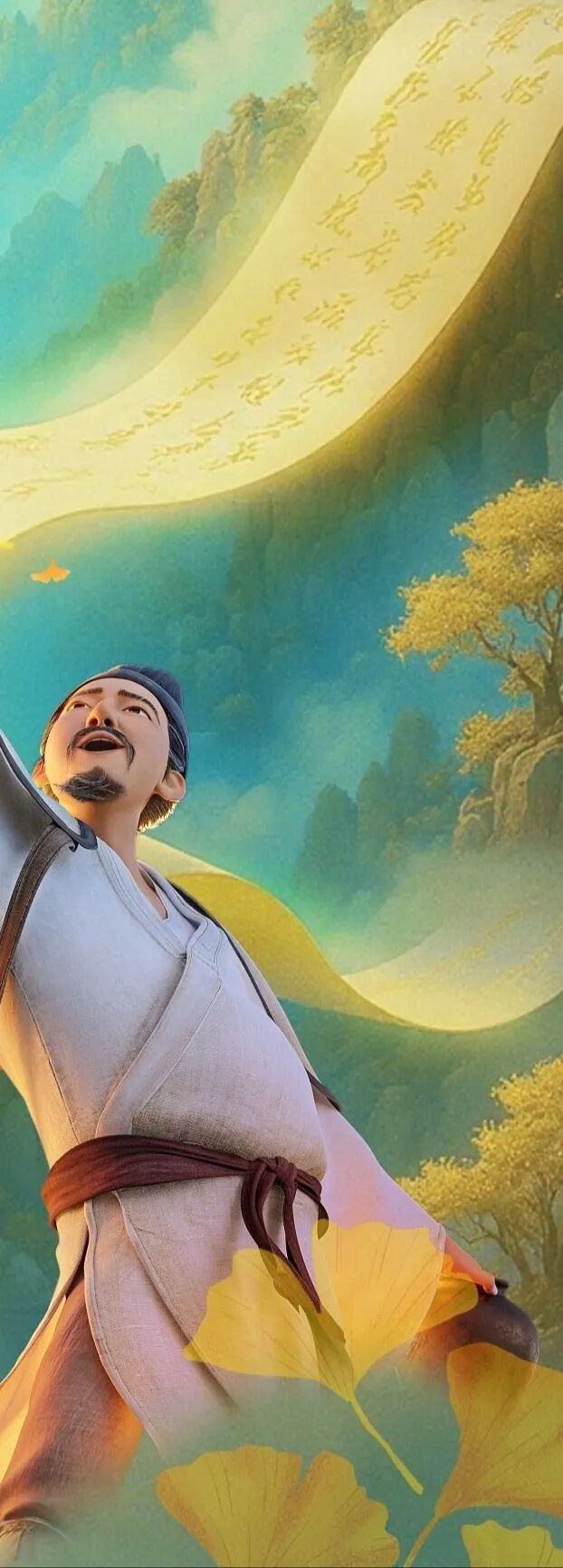

开元二十四年(公元736年),三十六岁的李白携家带口,风尘仆仆地抵达任城。这片“地博厚,川疏明”的土地,成为了他安身立命的“第二故乡”。

在这里,他的“朋友圈”首先是与至亲构筑的家庭圈。女儿平阳在此长大,儿子伯禽在此出生,妻子许氏在此走完人生旅程。那份“我家寄东鲁,谁种龟阴田”的牵挂,那份在“小儿名伯禽,与姊亦齐肩”中流露的深沉父爱,都源于这段长达二十三年的安定生活。

在这期间,他留下了约六十首脍炙人口的诗篇。任城,赋予了他“谪仙人”身份之外最朴素的家庭温情,为他提供了一片富饶的文学沃土。

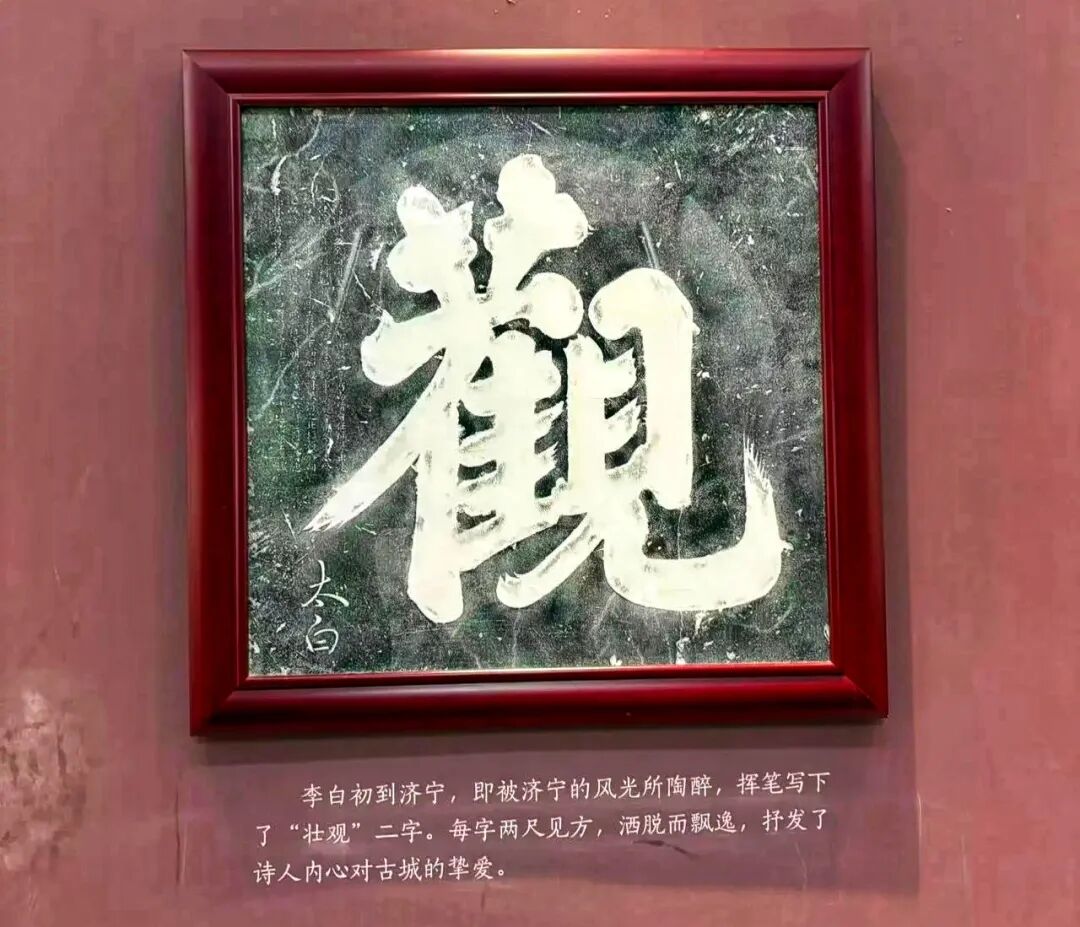

走出家门,李白的“朋友圈”迅速在任城扩大、延伸。其核心,无疑是那座因他而声名显赫的太白楼。这里原为贺兰氏酒楼,他与友人常于此饮酒赋诗,畅谈天下,名篇《将进酒》中“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”的豪情,就曾在此激荡而出。

这座楼,

不仅是他与当地文人雅士、

仕宦官绅的社交场所,

也是其洒脱不羁的人格精神

最为生动的注脚,

后世沈光篆书“太白酒楼”,

更使其成为文化地标。

他的“朋友圈”中,

更有名垂千古的挚交。

其中最为人称道的,

便是他与杜甫

在任城及周边的数次相会。

天宝四年秋,李杜二人携手同游任城胜景南池,诗酒唱和,成就了中国文学史上一段“太阳与月亮走碰了头”的佳话。李白送别杜甫写下的“醉别复几日,登临遍池台”,则充满了依依难舍之情。杜甫后来写下的《与任城许主簿游南池》,更是这段深厚情谊的见证。

此外,他与任城县令贺知止(贺知章族弟)的交往,则催生了传记名篇《任城县厅壁记》。在这篇文章中,李白不仅考究了任城的历史,盛赞其“地博厚,川疏明”之壮美、“香阁倚日,石桥横波”之繁华,更借机阐发了自己的政治理想,这份应邀之作,正是他与地方官员深度交流的一个缩影。

甚至,连任城的山水泉石,都成了他特殊的朋友。他常在清澈泉眼边洗笔浣墨,这个泉眼因此也成为济宁的古八景之一—— 浣笔泉。

千年之后,

李白在任城的“朋友圈”

非但没有消散,

反而在持续地扩容与活化。

今天的任城人,

已将这位诗仙

视为一位从未远去的“老友”。

在这里,

太白楼、浣笔泉、南池公园、

太白晚眺、太白楼路、太白广场

……

随处可见的文化符号,

都成为这场跨越时空对话的见证。

作为这位“老友”最常驻足的地方,

太白楼脚下的变化

尤为引人注目。

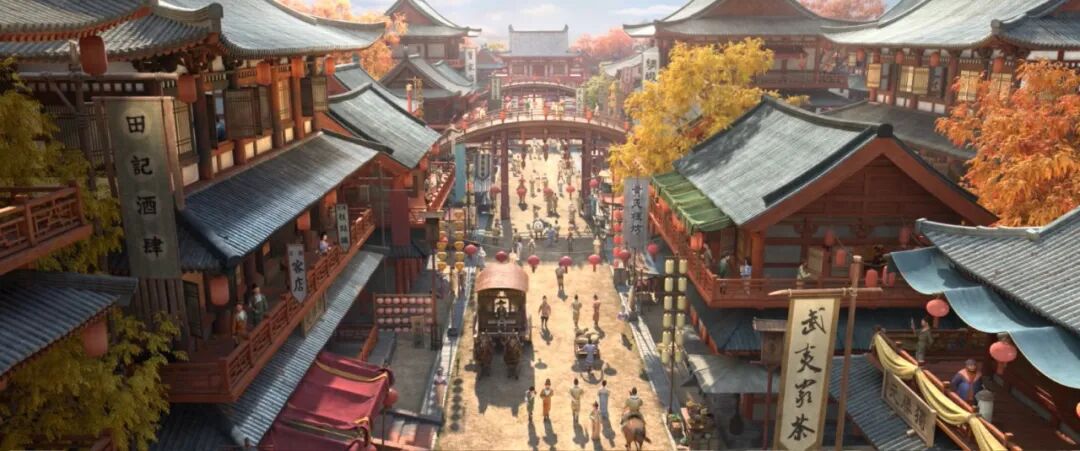

济宁博物馆(古槐路馆)的《长安三万里》VR体验,让盛唐气象扑面而来。

太白楼推出的《又见太白》实景演出,更让“李白”走出书本,与观众吟诗互动;古运河两岸垂柳枝上的李白诗词灯牌,随风摇曳。

与此同时,任城区还积极推动李白文化走进校园,面向青少年开展了“运河小诗仙”、“诗词里的任城”等特色活动。在济宁市实验初中,老师们将《任城县厅壁记》改编为课本剧,学生们身着唐装,用自制道具再现“石桥横波”的意境。校园里“李白诗社”也悄然兴起,读诗、聊诗已成为学生们课余生活的一部分。

通过文旅融合与教育浸润,

“诗意任城”的文化氛围日益浓厚,

太白文化

在新时代重新焕发出鲜活的生命力,

真正走进了人们的生活。

李白在任城的二十三年,构建了一个由家庭、挚友、官绅、自然乃至后世无数敬仰者共同组成的、丰富而充满生命力的“朋友圈”。

这座城市,

不仅用她的博大胸怀

接纳了这位伟大的诗人,

更以其深厚的文化底蕴,

将他的精神

深深地融入了自己的血脉之中,

让这场跨越千年的友谊,

至今仍在运河之畔,

娓娓诉说,生生不息。

来源:区委宣传部

值班编辑:蒋忠杰 赵亚楠

责任编辑:张媛