点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

山东艺术学院创新构建“教·研·创·服”四维模式 培养新时代工艺美术卓越人才

山东艺术学院积极响应国家文化战略与乡村振兴需求,聚焦传统工艺美术人才的培养与创新转化,经过多年探索与实践,构建了“教学、研究、创作、服务”四维互哺的人才培养新模式,取得了丰硕的育人成果和显著的社会效益。

学校以深化“产教融合”为核心,打破传统学科壁垒,系统重构工艺美术专业课程体系。通过开设《文化创意设计与方法》《设计调研与策划》等特色课程,将淄博刻瓷、博山琉璃、临沂柳编、东营苇编等具有地域特色的非遗项目融入教学与实践。姜坤鹏教授、于鞍宁副教授主持的《设计调研与策划》《中国琉璃艺术》等课程被认定为一流课程,为高质量教学提供核心支撑。同时,学校全面推行“工作室制”与“双导师制”,依托国家艺术基金项目“博山琉璃艺术作品国际巡展”等高层次项目,推动学术研究、艺术创作与产业需求紧密结合,累计推动116件师生作品走向国际,增强了传统工艺的国际传播力。

姜坤鹏教授带领学生赴景德镇调研

在服务社会方面,以姜坤鹏教授和戴清材副教授为核心的教学科研团队,依托多项省部级课题与创新团队,系统推进工艺美术研究成果向区域文化产业转化,实现教育链、人才链与产业链的深度融合。团队依托山东省高等学校青创科技计划“传统手工艺与乡村振兴齐鲁青年创新团队”、山东省社会科学规划研究项目“传统手工艺在齐鲁文旅融合中的现状及策略研究”以及2023年度山东省艺术科学重点课题“沂蒙手工艺传承与发展现状及策略研究”,在服务地方方面取得多项突破。团队在省内建立多个实践基地,联合举办“创意绘梦·乡村振兴”创新创业设计大赛,吸引全国高校及设计团队近500件作品参赛,评选出26件获奖作品,多组产品已实现批量生产并投放市场,年销量超5万件,为当地创造产值400余万元,直接带动近百名手工艺人就业,显著推动苇编技艺的现代化与品牌化发展。

学校发展规划处与姜坤鹏教授赴临沂郯城调研、开展产教融合合作

在临沂,团队深入郯城等地调研柳编、木版年画等非遗项目,相关政策建议被临沂市文旅局采纳,推动建成“临沂非遗文化传承驿站”。该驿站集展示展销、体验培训、创新研发于一体,已成为本地文旅融合与非遗活化的示范平台。运营半年来,接待游客超2万人次,举办非遗体验和培训30余场,成功推动多项学生设计成果落地。姜坤鹏教授指导的《沂蒙柳编创新设计》作品荣获“泰山设计杯”山东青年创意设计大赛银奖,相关方案已被企业采纳并投入生产。此外,团队在博山琉璃、淄博刻瓷等领域建立稳固的产学研合作机制,与企业共建4个工艺工坊和2个研发中心,推动琉璃生肖文创、刻瓷装饰画等系列产品走向市场。近三年累计研发文创产品60余款,年总销量超10万件,带动城乡就业500余人,实现综合经济效益近3000万元,切实将课堂开设在车间、把论文写在大地上。

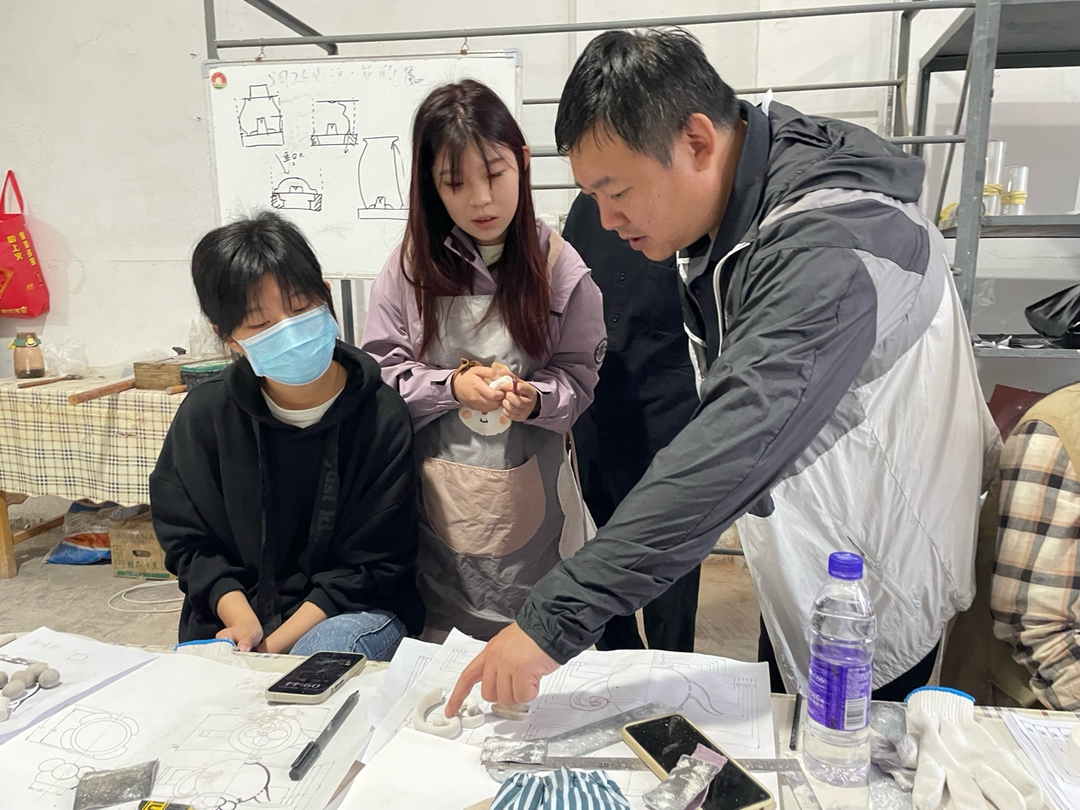

于鞍宁副教授授课中

这一系列扎实的社会服务实践,不仅拓展了传统工艺的当代价值,更形成了高校、产业与地方共赢的良好生态,为山东省乡村振兴与文化强省建设提供了可复制的“山艺样板”。该模式显著提升人才培养质量,近三年学生作品荣获全国美术作品展览等国家级奖项50余项。毕业生就业对口率稳步提升,师资团队获评“山东省高校黄大年式教师团队”,多项政策建议被山东省文旅厅采纳,推动“临沂非遗文化传承驿站”等项目落地与建设,充分发挥了智库作用。

这一融合创新的“山艺方案”,成功破解传统工艺美术教育中产教脱节、研创分离等问题,为全国艺术院校开展新文科建设、培养卓越工艺美术人才提供了可复制、可推广的宝贵经验。