点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作为蜚蠊目最常见的世界性家居害虫,德国小蠊繁殖力惊人、种群增长快。与美洲大蠊的兼性孤雌生殖不同,德国小蠊严格的两性生殖,性成熟的雌虫合成接触性信息素(Contact sex pheromone)刺激雄虫求偶并诱导两性交配(图1左)。尽管其性信息素已得到系统鉴定,但控制该合成途径的关键基因仍不清楚。此外,为什么仅有雌虫合成性信息素,而且性成熟的雌虫具有更强的性吸引力?性信息素合成的性别和年龄特异性受到何种上游信号途径的精密调控?这些饶有兴趣的问题在过去近30年一直模糊不清。

2022年7月4日,国际权威期刊Nature Ecology &Evolution(IF=19.1)在线发表了华南师范大学生命科学学院昆虫科学和技术研究所李胜教授团队题为 “A single gene integrates sex and hormone regulators into sexual attractiveness”的研究论文,鉴定出德国小蠊接触性信息素合成途径最为关键的限速酶基因,并在此基础上系统揭示蟑螂性别和年龄特异的性吸引力产生的分子机制。

图1. 德国小蠊几种求偶模式(左:正常异性求偶;中:实验条件下雄性单向求偶;右:实验条件下雄虫同性恋)左图来源:Coby Schal

李胜教授团队整合行为学、生物化学、分子、遗传和生信分析手段,筛选并鉴定出接触性信息素合成途径限速酶基因CYP4PC1,发现该基因在雌成虫触角和翅中高表达,从而否定了以往“接触性信息素在腹部体壁下绛色细胞合成”的观点。发现雌虫CYP4PC1的表达受JH-Met-Kr-h1信号途径促进,从而使其在性成熟后具有更强的性吸引力,外源JH处理可使雄虫具有一定程度的性吸引力(图1中)。蟑螂雄虫中JH含量相对较低,这可能是雄虫不产生性信息素的原因之一。尽管高剂量的外源JH补充可以诱导雄虫表达CYP4PC1并合成性信息素,但这种诱导效果尚十分有限,暗示可能存在更重要的因素在雄虫中关闭性信息素合成。进一步研究发现,性别分化途径调控CYP4PC1在雌虫特异表达,双性基因doublesex(dsx)雄性特异的DsxM蛋白(DMRT类转录因子)可与CYP4PC1启动子结合从而关闭其在雄虫表达。在雄虫中敲降dsxM(仅成虫RNAi)可引起典型的同性恋行为(图1右),该行为可被CYP4PC1敲降挽救。与已有研究大多聚焦在雄性神经系统改变不同,上述发现突出了性吸引力改变在介导雄性间性行为发生中的重要作用,为理解动物同性性行为的发生机制提供新的见解。

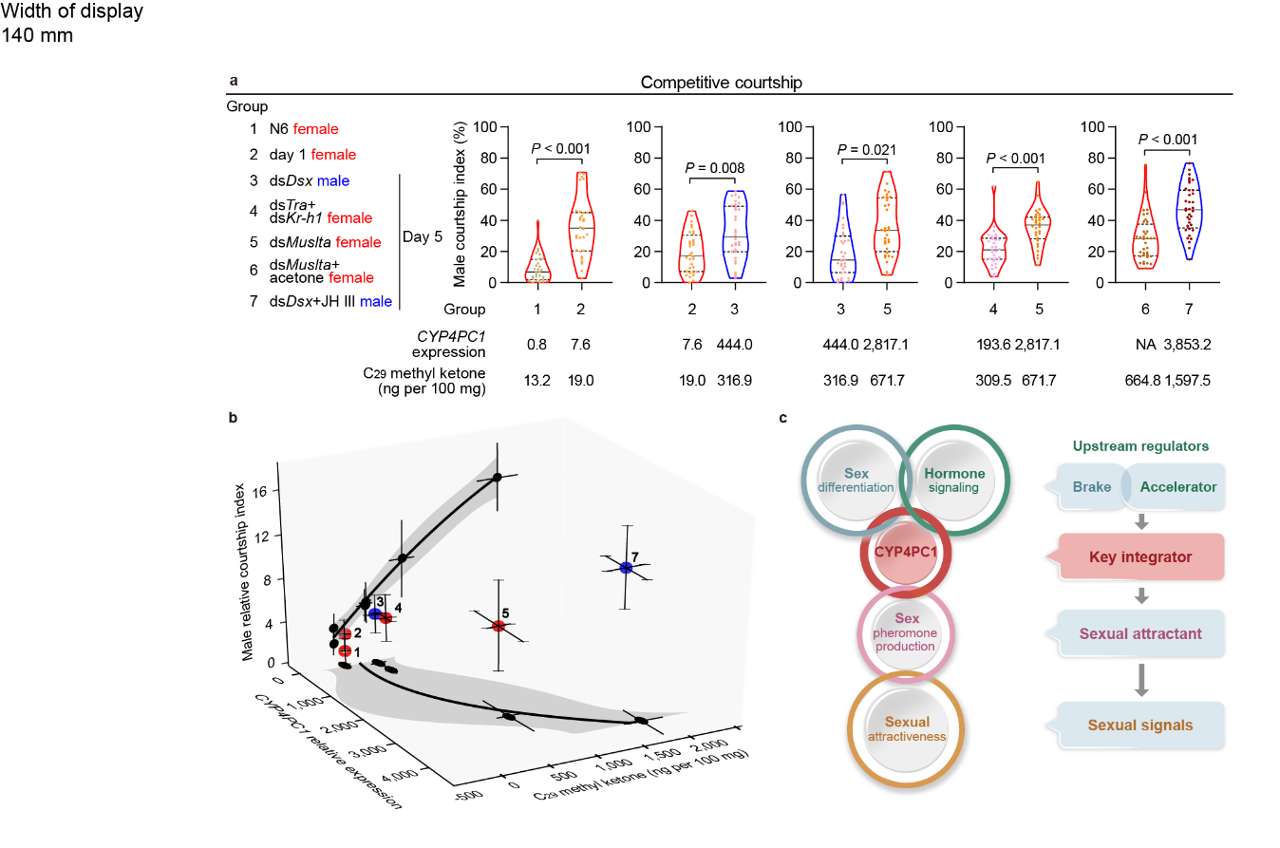

随后,通过遗传互作实验表明,性别分化和JH信号途径在雌虫中相互影响和协作,使接触性信息素的合成受到精密的调控。一系列竞争求偶行为学分析表明,CYP4PC1以剂量依赖性方式控制性信息素产生并调控雄虫求偶指数。在此基础上,作者提出性吸引力分子调控的理论体系:性别分化基因dsxM在雄虫中扮演刹车(brake)角色(直接抑制CYP4PC1表达),tra在雌虫中松开CYP4PC1表达的刹车(指导dsxF可变剪接),JH信号则进一步在雌虫中发挥加速器(accelerator)角色(促进CYP4PC1在雌虫性成熟过程中高表达),从而介导性别和年龄特异的性吸引力。值得注意的是,通过在雄虫中同时操纵性别分化和激素信号(移除‘刹车’并施加‘加速器’),可使雄虫产生超越性成熟雌虫的性吸引力,进一步证明了上述途径在调控性信息素合成中的决定性作用(图2)。

图2. CYP4PC1控制德国小蠊求偶选择(a:竞争求偶实验;b:CYP4PC1调控雄虫求偶指数的剂量依赖性;c:性吸引力分子调控理论模型)

总之,该工作展示了性信息素合成途径关键的限速酶基因CYP4PC1系统整合了性别分化和激素信号,从而使德国小蠊性信息素只在雌虫中合成,而且性成熟后含量更高。论文第一作者陈楠博士比喻道:“为什么雄蟑螂不会相互吸引?因为他们的‘女人味基因’被关闭;性成熟的雌蟑螂更有魅力,因为她的‘内分泌’水平高。”在论文审稿之际,三位审稿人一致认为该工作是化学生态领域重要突破:“作者在非遗传模式的昆虫物种中精确剖析了性别分化和促性腺激素信号在调控性信息合成中的作用,为理解信息素合成途径的演化研究提供了概念性框架;很显然这项工作已经超越了蟑螂或昆虫的范畴并暗示了动物性二型如何产生的一般性问题。”

华南师范大学特聘副研究员陈楠和硕士研究生刘勇君为论文第一作者,李胜教授和西北农林科技大学樊永亮研究员为通讯作者,华南师范大学为论文第一署名和通讯单位。该工作得到国家自然科学基金、岭南现代农业实验室、广东省和深圳市科技项目及中国博士后科学基金等项目资助,还得到青岛农业大学、中国农科院深圳基因所、东南大学和美国北卡州立大学部分专家的合作和支持。(光明日报全媒体记者雷爱侠 通讯员 陈楠 杨柳青)