点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

【聚焦冰川保护①】

光明日报记者 王雯静 万玛加

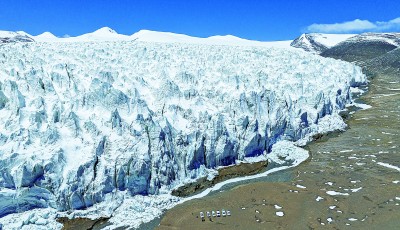

西藏那曲市羌塘无人区内的藏色岗日冰川。新华社发

“此刻,数以百计的气球腾空而起,就像地球上的冰川一样,正在以肉眼可见的速度加速消融。”今年3月,一场名为“让冰川退烧”的倡议行动在达古冰川景区举行,来自科研、环保等领域的代表共同放飞手中象征全球濒危冰川的气球,以实际行动呼吁更多人关注气候变化。

随着气候逐年变暖,世界各地冰川正处于严重的健康危机之中,以前所未有的速度消融,英国《自然》杂志近期发表的最新研究显示,2000年至2023年间,全球冰川物质减少了约5%,约为6.542万亿吨。

为提高人们对冰川在气候系统和水文循环中重要作用以及冰川快速融化影响的认识,2022年,联合国大会通过决议,宣布2025年为国际冰川保护年,并自2025年起,将每年的3月21日定为世界冰川日。为何近几十年冰川退缩加剧?面对逐渐消失的冰川,人类应当采取怎样的行动?对此,记者走进冰冻圈,听常年与“冰”打交道的他们讲述冰川的故事。

科考团队用直升机将科考物资运往海拔6100米的冰原,以进行冰芯钻取工作。新华社发

冰川变化直接关系水资源安全

冰川是由固态降水积累、演化形成的流动冰体。据世界气象组织公布的数据,全球现代冰川(包括冰盖和山地冰川)总面积约为1480万平方公里,占地球陆地面积的10%左右,储备着全球约70%的淡水资源,冰川的融化和积累过程对全球水循环起着关键的调节作用。

以青藏高原为核心的“第三极”,是除全球南北极之外最大的冰川分布区。孕育了长江、黄河、澜沧江(湄公河)、雅鲁藏布江等10多条亚洲地区的重要河流,被称为“亚洲水塔”。

有冰川学家形象地将冰川比作“水龙头”,在不同的时间开开关关,冬季将降水以冰雪的方式冷冻储存起来,到了缺水的春季和早夏,覆盖在山脉上的雪毯开始融化,有序稳定地汇入河流,滋养周边及下游广大区域,为河流提供稳定水源。

祁连山“七一冰川”,是中国学者发现并命名的第一条冰川,最初研究它就是为了“找水”。20世纪50年代,为解决制约河西走廊农业发展的水资源短缺问题,中国科学院成立高山冰雪利用研究队,大规模开展祁连山冰川考察。

“水是人类生存发展的基础,冰川正是水的核心。能不能把祁连山上的冰雪利用起来?当时的冰川考察是为以后开展融冰化雪、增加河西走廊灌溉水量创造条件。”中国科学院西北生态环境资源研究院(以下简称“西北研究院”)祁连山冰冻圈与生态环境综合观测研究站站长、研究员秦翔指着地图上的祁连山脉说,“祁连山地处青藏高原东北缘,具有典型的大陆性气候和高原气候特征,是黄河支流大通河水系、河西走廊内流水系和柴达木内流水系的重要补给来源。”

随着全球气温上升,冰川释放出大量冰川融水,是否意味着河西走廊地区能够有更多的水用于经济社会发展?“短期来看,冰川消融能够增加流域径流,但是一旦冰川退缩到某一水平,冰川消融不足以支撑融水进一步上升时,就到了拐点,之后冰川融水会逐渐减少直至消失。”秦翔解释说,“简单来说,如果气候持续不断变暖,未来某一天河流源头的冰川完全消失,降水量减少、气候变干,西北干旱区将会面临区域性水危机。”

冰川消融加速也会带来冰川灾害风险。气候变暖使得冰面河、冰川内部水系快速发育,冰面湖与冰川湖面积不断扩大,改变了冰川的几何形态、物理性质、热力学结构和冰川内部液态水含量,冰川的整体不稳定性持续增强。从青藏高原冰川灾害的统计结果来看,冰湖溃决洪水事件、冰川跃动事件、冰川泥石流事件等均有增加趋势,冰崩则是近期频繁出现的新型冰川灾害。

位于长江源区的冬克玛底冰川。光明日报记者王雯静摄/光明图片

冰川破碎化加重:数量增加,面积减小

西北研究院近日发布了中国第三次冰川编目数据集,与第一次中国冰川编目相比,20世纪60年代至2020年间,中国冰川面积整体减少约26%。与第二次中国冰川编目相比,2008年至2020年间,中国冰川面积整体减少约6%,这表明最近十余年中国冰川已进入快速退缩阶段。

“对大众来说,气候变化是个很抽象的概念。相较于其他不易短期内发生变化的地貌单元,冰川的变化最为直观。”西北研究院唐古拉山冰冻圈与环境西藏自治区野外科学观测研究站站长、副研究员何晓波长期驻守在长江源头监测冰川变化,他调出一张遥测对比图向记者展示,“以冬克玛底冰川为例,在过去的30多年里,一条冰川分成了大、小冬克玛底两条冰川,仅2024年,大冬克玛底冰川末端就退缩了15.8米。根据现有观测数据推测,未来其消融趋势将持续,冰体规模将逐步缩小至趋于稳定的临界状态。”

数据显示,60年间,中国约有7000条小冰川完全消失。但从冰川总条数来看,第三次冰川编目中冰川数量不降反增。这说明在气候变化影响下,有相当数量的冰川像冬克玛底冰川一样,退缩分解成两条甚至更多条小冰川,“分家”后的小冰川对气候变化更为敏感,消融速度会更快。

“冰川的前进或者后退,主要看两个参数,一个是温度上升后消融的量,一个是补给的量,只有当冰川的补给量比融化量多的时候,冰川才会前进。”何晓波告诉记者,“在一定时间内冰川积累与消融的差值,我们叫作冰川物质平衡,这是衡量冰川健康与否的核心指标。”

研究表明,我国冰川整体处在退缩状态,但退缩的速率不尽相同。“每条冰川都有独特的性格,所处区域的气候环境决定了单条冰川在形成条件、物理特征和对气候变化的响应上,存在显著差异。”中国科学院青藏高原研究所慕士塔格西风带环境综合观测研究站站长、研究员杨威说,“处在季风区的藏东南地区冰川是海洋性冰川,冰温较高,冰川运动速度快,冰量亏损及面积退缩幅度较大,对气候变化的反应敏感。处在西风区的慕士塔格地区则截然相反,属于大陆性冰川。”杨威进一步解释,“这类冰川远离海洋,冰温常年低于冰点,运动速度极慢,冰川退缩幅度也相对较小,部分冰川甚至出现前进,表现出微弱的物质盈余。”

冰川退缩后对周边地区生态环境的影响也存在空间差异。“唐古拉山地区变暖的同时,也在变干。近30年监测表明,该区域气候暖化速率高于青藏高原平均水平,冰川储量的年际波动与冻土退化导致的土壤持水能力衰减,使区域高寒沼泽湿地生态系统出现显著退化态势,这些变化不仅对本地生态系统产生影响,还给下游区域的水资源利用和管理带来新的挑战。”何晓波表达了自己的担忧。

在绒布冰川,科考队员测量冰厚。中国科学院西北生态环境资源研究院唐古拉山站供图

“冰川不冷,它有生命”

从2006年起,兰州大学石羊河站研究团队便在祁连山持续开展气象、冰川和生态环境变化观测。“从流域尺度来看,我国部分冰川覆盖率、以小冰川为主的流域,‘先增后减’的冰川融水径流量拐点已经或即将出现,祁连山的石羊河流域是典型代表。”在兰州大学资源环境学院教授曹泊看来,“冰川是活的,它是动的,是有生命的。”

“每次冰川考察,我都能感受到冰川在退缩。最直观的感受是,爬冰川一年比一年累,因为冰川末端在后退,我们需要走更远的路才能到达末端,那里的融水声非常大。”曹泊介绍说,“实际上,石羊河上游冰川已经剩得不多了,能融的冰越来越少,冰川融水的协调作用愈发减弱,这意味着干旱与洪涝发生的频率和强度都会增加。”

当冰川消融的拐点出现,越来越多的冰川消失,人类应当采取怎样的行动保护冰川,实现可持续发展?

“全球冰川消融的大趋势无法逆转,冰川保护最关键的核心措施,就是减少温室气体排放,控制全球增温。”这是冰川学家的共识。面对冰川消融的严峻形势,2024年8月,联合国大会宣布2025年—2034年为“冰冻圈科学行动十年”,旨在从冰冻圈变化监测、数据规范和共享、影响的量化分析、应对保护等全链条推进冰川保护。

科学技术发展为冰川保护提供了更多解法。2004年以来,每到春末夏初,瑞士科学家将白色的防水油布盖在阿尔卑斯山的冰川上,初秋时再把油布摘掉,通过这样的方法,能够在一定程度上减缓冰雪消融速度。我国科学家还研发出冰川“防晒技术”——在冰雪表面覆盖一层隔热反光材料,减少冰川对热量的吸收。

“针对小规模、商业价值高的重点区域冰川,可通过人工增雪、覆盖特殊材料等方式适度干预,减缓冰川的消融速度。”杨威认为,除了保护措施,开展持续高质量的冰川监测同样重要。“对不同地区、不同海拔的代表性冰川进行观测,能够帮助我们更准确地把握冰川的变化过程和变化幅度,在监测数据基础上预测冰川未来的变化。冰川融水的拐点何时出现?冰的热力学性质和动力学性质发生改变后,可能会带来怎样的次生灾害?目前的研究还不足以回答这些问题。”

何晓波团队将冬克玛底冰川监测“武装到了牙齿”,从5300米到5800米,每100米一个梯度,水文气象站、激光雷达……2024年夏天,何晓波和团队尝试使用无人机搭载非接触探地雷达,探测冰川厚度。“我们希望将冬克玛底冰川作为参考性冰川,通过更精准、更自动化的监测,研究它的消融机理,这里的监测做好了,就可以推行到其他冰川研究上。”他表示。

针对长江源区冰川消融带来的高寒草甸退化问题,何晓波建议建立草原保护奖补机制,实施核心区域禁牧补助和草畜平衡。他谈道:“科考站可通过集成遥感反演、地面传感器网络与生态模型,动态评估草场生产力、植被覆盖度、土壤墒情等关键参数,精准测算不同季节与区域的草场理论载畜量,为制定差异化放牧管理方案提供科学依据。”

曹泊关注的则是工程建设对冰川的影响。“机械振动有加剧冰川不稳定的可能,施工产生的粉尘和黑炭沉降会降低冰川表面反照率,加速吸热融化,此外工程活动释放的热量可能导致局部气温上升……作为冰川研究者,我们需要通过科学监测,研判各类风险,在保障人类社会发展的同时守好‘亚洲水塔’。”他说。

对普通大众而言,如何能够参与到保护冰川的行动中来?“节能减排、节约用水、保护环境,如果大家都能做到绿色生活,就能为冰川多争取到一点‘生存时间’。保护冰川需要从根本上认识人与自然和谐相处的关系。”秦翔表示,“这是一个漫长的过程,每个人都要为之付出努力。”

《光明日报》(2025年05月27日 07版)