点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

灯光映衬下的拱海门独具魅力。青海日报记者 咸文静摄

和平村村口至今还保留着“湟源排灯第一村”的招牌。青海日报记者张多钧摄

湟源县文化馆原馆长张永福正在介绍传统排灯。青海日报记者张多钧摄

精品排灯展示。曹有仓供图

如今的湟源排灯,除绘画外又增加了堆绣、皮影、剪纸等艺术形式。青海日报记者 张多钧摄

游客驻足赏灯、流连拍照。青海日报记者 张鹏摄

3月17日一大早,杨增贵就朝西宁市湟源县城关镇丰盛巷走去。为了传承好这门技艺,年初,这位国家级非物质文化遗产项目灯彩(湟源排灯)代表性传承人在县上成立了一家公司。

组装、打磨、上漆……与此同时,几公里外的湟源排灯传承保护基地生产车间,制作排灯的工人已经忙碌起来。

同一天,县文化馆馆长曹有仓正在筹备不久后在其他县举办排灯交流推广活动。

以上三个镜头或许不能反映湟源排灯发展的方方面面,却勾勒出湟源排灯传承发展的大致轮廓。这幅蓝图,刻印在一代代湟源人的文化基因里,至今已200余年。

湟源,地处农耕文化与牧业文化的接合部,是通向地球“第三极”青藏高原的平台和青藏旅游线上的“第一站”,也是唐蕃古道和丝绸南路上的要塞,素有“海藏咽喉”“茶马商都”“小北京”的美称。特殊的地理位置和悠久的历史,为湟源留下了厚重的文化积淀。与之辉映的是,今日的湟源以排灯闻名,但不止于排灯,其文化与旅游紧密融合在一起,彼此促进,共兴共荣。

“十四五”开局之年,习近平总书记精准把脉青海资源禀赋、发展优势和区域特征,提出“把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地”“加快建设世界级盐湖产业基地,打造国家清洁能源产业高地、国际生态旅游目的地、绿色有机农畜产品输出地”的重大要求。

更远的视野和思路,带来了更宽的通路和出路。湟源人希望可以重塑“排灯故里”的风采,并由此开拓一条加快构建全域全季旅游格局的高质量发展之路。

因商业兴起

以文化流传

——读懂湟源,先要读懂湟源排灯。湟源排灯并非天生而来,但湟源人精益求精、敢于创新的传统

已深入骨髓

湟源,被文化部命名为“中国民间文化艺术之乡”,排灯是它最亮丽的一张名片。

“认识这张名片,可要从历史开始讲起。”提及排灯的发展,湟源县文体旅游局党组书记、局长王承琰毫不掩饰对这门传统文化的欣赏与赞美。

湟源县历史悠久,在西汉时期就设置了临羌县,经历了两千余年的岁月。自唐到清,湟源为西北茶马名市之一,也是从中原入藏的重要关口。清末民初,当地商贸通达四海三江。其间,大批山西、陕西商人来到湟源安家立业,他们带来了大批资金,也将内地先进文化带到了日月山下。

“大致在清乾隆年间,山西商人首先将属于中原文化的排灯移植到湟源。起初是商家为在夜间招徕顾客,制作广告招牌,内燃蜡烛,挂在商号门前。此后,招牌制作越来越精致华美,成为有底座、图案、形式迥异的‘牌灯’。随着商业贸易的日益发达,这种广告招牌越来越多,越做越大,后来不得不把‘牌灯’排起来摆放,单个的‘牌灯’演变成数量众多的‘排灯’。”

从“牌”到“排”,湟源排灯就这样悄然兴起。

“湟源是游牧文化和农耕文化,汉文化和蒙藏文化交汇之地。境内各世居民族在文化上各自具有独特性和不同的传承,由于长期生活在同一地域,经济文化上的交流十分密切,因此,文化上的融合就成了必然,各民族在保持自己文化传统的同时,也形成了共同的文化状态。而排灯以其独特的艺术形式,融入了当地汉、回、藏、蒙古等民族的文化特色,表达了各族人民对乡土的热爱,成为丹噶尔一道独具特色的风景线。”

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。正如县文体旅游局副局长王建勋所说,每年元宵节来临,古城华灯初上,各族群众扶老携幼,蜂拥而至观灯赏灯。

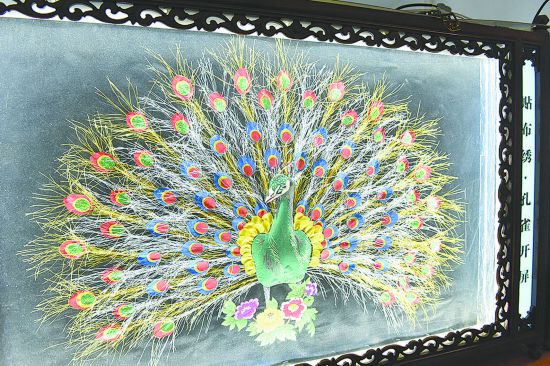

随着时代的不断发展,湟源排灯逐渐采用电、光、声等现代技术和新型材料,形式上增加了悬挂式、立柜式、屏风式、中堂式等,除绘画外现在又增加了堆绣、刺绣、皮影、剪纸等艺术形式,内容上精选具有教育意义的典故、传说和反映当地自然风貌、文物古迹及民间故事等,使湟源排灯这一高原民间艺术有了全新的艺术生命力。

历经200余年沧桑岁月,2006年,具有“青海民族民间文化艺术珍品”之称的湟源排灯,列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

“对于湟源排灯来说,这是一个非常重要的契机。从这一年开始,除了每年春节期间的排灯艺术展,县上开始举办湟源排灯文化旅游节,湟源排灯的影响力日益扩大。但不得不承认的一点是,在此之后发展过程中,排灯的制作偏向于灯箱,传统样式的排灯越来越少,这也就意味着,它所承载的艺术价值没有了。”

2018年,在县文化旅游局工作数十年的曹有仓调往县文化馆。在他看来,此时湟源排灯所面临的状况就是“精品的东西少,影响力小”。

70岁的张永福曾是湟源县文化馆馆长。对于这个跟文化打了半辈子交道的人来说,保护非遗的最好途径就是“用非遗展示非遗”。

前两年,新官上任的曹有仓萌生了打造一批精品排灯的念头,与退休后仍然活跃在排灯制作一线的张永福一拍即合。经过反复商讨,二人正式操办起来。经过反复打磨,今年过年,这组排灯亮相古城,所呈现内容囊括了皮绣、香包、剪纸、皮影、堆绣、洐纸画、农民画、藏绣、盘绣等很多国家级和青海省级非物质文化遗产,一定程度上提升了湟源排灯的价值。熟悉这门艺术的湟源群众纷纷感慨:“湟源排灯又回来了!”

“2020年10月,丹噶尔皮绣开发公司被县文体旅游局确认为‘湟源排灯传承保护基地’,并邀请非遗界专家学者举行了授牌仪式。今年,我们打算利用中央扶持的100万元资金研制和开发新的排灯,同时前往海南藏族自治州贵德县、西宁市大通回族土族自治县等地进行交流展示。此外,还要在青海民族大学举办传承人培训班,在县上建一所湟源排灯体验馆,通过宣传册、宣传视频等多种形式,加大湟源排灯对外推介的力度。”说起今年的几项重点工作,一心想要振兴湟源排灯的曹有仓馆长激情昂扬。

随时光衰落

借非遗兴起

—— 一盏排灯,从丹噶尔古城出发,点亮的不仅是古色古香的街道,还有湟源人寻求发展的目光

2015年12月,习近平总书记在中央城市工作会议上指出:“要保护弘扬中华优秀传统文化,延续城市历史文脉,保护好前人留下的文化遗产。要结合自己的历史传承、区域文化、时代要求,打造自己的城市精神,对外树立形象,对内凝聚人心。”

如何做好这道课题,湟源人一直在探索。

1958年,排灯框架大多被毁,图案也基本散失。对于湟源排灯来说,这是沉重的打击。1992年,湟源县政府出资恢复湟源排灯。县上的文化部门组织手工艺人制作了70架排灯。第二年正月十五,这组排灯展出后引起了不小的轰动。伴随着人们热切的讨论,在那个春天,排灯制作这门原本淡出大众视野的老手艺开始重新焕发生机。

“排灯重新展出后,我心情非常激动!”78岁的杨增贵老家在湟源县申中乡后沟村。八九岁时,跟舅舅学到一些制作框架、雕刻图案的手艺。15岁那年,因为父亲去世,初中毕业的杨增贵开始制作农村常见的门箱换些口粮,多年磨砺,渐渐成为远近闻名的木匠。

排灯重新展出后,备受鼓舞的杨增贵一边干活挣钱,一边钻研排灯的制作工艺。在这个过程中,遇到志同道合的张世全、吴生贵二人。

因为中断了三十多年,不少排灯制作的传统技艺已经失传。为了进一步挖掘、保护和发展排灯艺术,2003年,湟源排灯申报国家级非物质文化遗产,之后,每年投入人力、物力、财力,购置设备、搜集资料、完善档案,并组织专家、民间艺人和能工巧匠,对传统排灯进行艺术革新。就拿杨增贵来说,为了让原本只能在室外展出的排灯在室内有一席之地,经过多年琢磨,他设计制作了一架形体较大、便于中堂摆放的落地式排灯。

2006年,湟源排灯被列入第一批国家级非物质文化遗产名录之后,湟源县结合发展实际,探索排灯保护与利用工作。2007年年初,湟源县举办首届排灯艺术节,200余架形态各异的湟源排灯在湟源县城东西大街大放异彩。随后的元宵节,湟源排灯在西宁新宁广场展出,数百架形制各异的排灯震撼了无数慕名前来赏灯的群众。

2018年,县上为杨增贵提供了一间30平方米左右的工作室。有了固定的阵地,老人觉得肩上的担子更重了。特别是看到一些年轻的传承人因为经济原因不得已选择转行之后,这个对木雕艺术近乎痴迷的老艺人开始思考,如何能让排灯真正“飞入”寻常百姓家?

“要想走向市场,那就得有新的产品!”

杨增贵开始和徒弟们商量,计划设计排灯摆件等一些新的产品。为了让这一念头尽快落地,今年1月1日,杨增贵和张世全、吴生贵在县上的支持下,注册成立湟源记忆排灯文化有限公司。就这样,这个平均年龄64岁的创业团队踏上了实现梦想的第一步。

从门外汉到传承人,杨增贵的故事,见证了“湟源排灯艺术”的发轫成长。

距离县城7公里的和平乡和平村,村口悬挂着“湟源排灯第一村”几个大字,生动地印证了非遗文化资源的特殊作用。

2013年,和平村实施了党政军企共建项目,村容村貌得到明显改善。第二年,原村党支部书记冶尖措瞅准发展时机,在县委组织部的帮扶下,制作大量排灯悬挂于村内,并通过撰写村史、挖掘景点、打造民俗博物馆种种途径,打出“湟源排灯第一村”的名号,以期借着湟源排灯的发展势头,带动和平村民俗文化旅游的发展。

借力发展,和平村的路子开了先河。起初,到和平村的观摩者络绎不绝,和平村成为“左邻右舍”羡慕的对象,但遗憾的是,如今的和平村民俗博物馆已经关闭,景点尚未打造完成,就连村道两侧的排灯也多有破损,热闹一时的“湟源排灯第一村”失去往日的风采。

就这样,一条原本有望借助排灯之力发展乡村旅游的探索之路,起于和平村,止于和平村,随着一个村党支部书记的卸任,悄然暂停。

可喜的是,想要进行这种尝试的并不是冶尖措一个人。追寻湟源排灯的发展经纬,两条线特别清晰:一条线是传承的大方向从未改变,一条线是“市场之手”充满活力、创新求变与时俱进。

如今湟源排灯在保留传统的基础上,采用电、光、声等现代技术和新型材料,形式更加多样,排灯的用途也从原来单纯的观赏性向城镇景观、道路亮化、节庆彩灯、民用商务宣传等各方面进行了创新发展。

青海大美文化艺术有限公司从2011年开始设计、制作排灯。相比传统的排灯制作,这家企业更加注重创新。

在从事相关行业40余年的总经理吴海成看来,湟源排灯不应该仅仅是早期商品经济发展的产物,更应该是市场经济发展的参与者和受益者。

“湟源排灯要想得到发展,必须吸收和借鉴现代先进的工艺技术,把排灯技能与现代科技结合,向经贸型、民用型、城市景观型等多领域发展,集文化旅游观赏、宣传教育、贸易洽谈于一身,走以灯为媒、排灯搭台、经济唱戏的新路子。”

湟源排灯以什么优势立足市场?

吴海成认为,高原多民族文化是排灯发展的优势。应该用本土文化资源,以皮雕、皮绣、盘绣等民间工艺技能来装饰排灯,使其更有地域风格和文化特色。

“就拿家庭民用排灯来说,在设计上就可以针对市场,结合当地文化。海东有彩陶文化,黄南有热贡文化,这些都可以成为湟源排灯中的新元素。”

以非遗闻名

靠产业振兴

——湟源以排灯扬名,但不止于排灯。昔日的“海藏咽喉”,如今唱响的是文旅融合发展的劲歌

在时间和实践的洗礼中,关心湟源排灯发展的有志者都在寻求新的发展思路。打造“高地”、建设“四地”,对湟源人更是一种巨大鼓舞和激励。

《湟源县贯彻落实<关于加快把青藏高原打造成为全国乃至国际生态文明高地行动方案> 的实施方案》指出,要打造人与自然生命共同体。其中一条就是挖掘打造传统生态文化精品。具体来说,是通过深度挖掘人与自然和谐共生的原生态文化,激发和利用各民族传统文化中与现代生态保护、生活理念和生态文明思想一致的朴素生态文化活力,突出保护传承弘扬河湟文化,挖掘唐蕃古道等文化资源,讲好“文成公主”“茶马商都”故事,保护传承非物质文化遗产,传承创新湟源排灯制作工艺,开展“湟源排灯”品牌建设工程,加大排灯、皮绣等非遗展示、创意产品研发力度。

对文化的重视带来了湟源排灯全方位的提升,也让文旅融合有了更多可能。

“有人调侃说几年前旅游还是湟源县发展的一个盲点,但如今已经成为了焦点。”

曹有仓的观点在今年的县政府工作报告中得到了印证。在湟源县第十九届人民代表大会第二次会议上,县委副书记、县长董峰提出,今年的一项重点任务就是“聚焦文旅融合,着力促进旅游产业提档升级。”

“按照‘核心引领、轴带链接、片区联动’的思路,优化资源要素,融入文化元素,加快构建全域全季旅游格局。”

“十三五”期间,湟源县全域旅游加快发展,投资8.72亿元,实施丹噶尔民俗院落、北极山生态公园等文化旅游项目32项,A级景区和星级乡村旅游串珠成链,年均接待游客265.84万人次,实现旅游综合收入19.5亿元,湟源知名度、美誉度持续攀升。

下一步,湟源县将“持续挖掘排灯非遗文化资源,拓宽排灯生存发展空间,科学论证、精准定位、详细规划,依托排灯文化‘软实力’助推文旅深度融合发展”,希望能够依托湟源县深厚的历史文化、独特的自然地理和快速便捷的旅游通道等优势,以创建历史文化名城为契机,推动文旅体商城融合发展,努力在打造青海国际生态旅游目的地中彰显地位。

让排灯“活起来”。充分挖掘排灯契合现代社会的市场潜力,制作一批能够在街道、广场、家庭等场景摆放应用的新式排灯,助推排灯回归日常生活。以排灯文化穿针引线,在丹噶尔古城、日月山等主要旅游景区突出排灯文化元素,将湟源主要景区串珠成链,并开设排灯手工艺品、文创产品售卖摊点,打造出排灯文化旅游产业链条,实现排灯活态传承发展。

让排灯“走出去”。借助融媒体中心线上宣传平台、新媒体网络平台等,面向省内外开展线上宣传推介,持续提升湟源排灯知名度。线下打造排灯传承体验中心,推动排灯非遗文化走向群众生活娱乐,增强大众对排灯文化参与感、认同感,汇聚起民间宣传效应,努力让湟源排灯品牌立足西宁、走出青海、面向全国。

使排灯“能接续”。定期举办排灯传承及制作研讨会,集聚排灯非遗传承保护合力。招募文化志愿者、非遗传承人,鼓励群众参与排灯制作学习,不断提升传承意识。培养排灯制作新人,大力提升制作实践能力,形成排灯制作强大“后备军”,为排灯非遗传承注入新鲜血液。

给排灯“赋内涵”。在尊重制作方式和基本内涵的基础上,推动排灯表现形式和内容创新性发展。充分运用电声技术、光电技术、电动技术等现代科学技术,让排灯画面动起来、能发声,充分调动观赏者感官体验。进一步丰富排灯展现内容,依托小高陵等红色文化资源,增添具有红色基因和教育意义的内容,赋予排灯当代文化内涵,传承好古城记忆,讲述好湟源故事,展现好时代风貌。

湟源的发展历程是独一无二的,一架排灯见证了昔日的繁荣。但毋庸置疑的是,想要在文旅融合的浪潮中独领风骚,想要以旅游推动非遗挖掘,非遗挖掘带动传承人保护,传承人带来传承产品,产品销售带动传承积极性,传承积极性保障非遗传承……湟源还任重道远。