点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

11月10日,“i游内蒙古”全域智慧文旅公共服务平台上线试运行。这个小程序汇聚内蒙古全域“吃、住、行、游、购、娱”优质文旅资源,集查询、预约、购票、互动于一体,可为游客提供一站式文旅体验窗口。

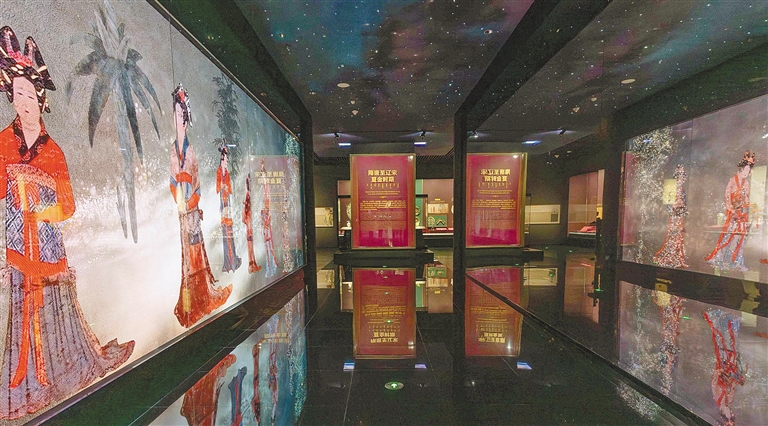

数字文化展。

“i游内蒙古”不仅整合了内蒙古丰富的文旅资源,还通过大数据分析,为游客提供个性化的旅游推荐服务。无论是想要探索草原的辽阔,还是体验沙漠的神秘,亦或是感受城市的历史文化,游客都能在这个平台上找到心仪的旅游线路和活动。

科技是文化创新创造的“推进器”,今年以来,数字技术正在全面重塑文旅消费体验,文旅产业正在告别 “走马观花”,迈向“深度体验”的新阶段。

从“过目”到“沉浸”

国庆长假期间,阿拉善额济纳“居延明月夜”文化街区剧场里,大型体验剧《邂逅·额济纳》每晚准时上演。不同于传统舞台剧“观众坐、演员演”的模式,这部剧在科技的加持下“可感、可触、可沉浸”,观众是“故事的一部分”。当剧情进展到“居延海的清晨”,舞台上方突然降下细碎的“晨露”,搭配着环绕式音效,观众仿佛真的站在湖边感受微风;在“戍边将士”篇章,观众席的灯光会随剧情渐次变暗,只有舞台中央的“汉简灯”亮起,“与古人隔空对话”的氛围油然而生。从远古的匈奴牧歌,到现代的胡杨守护,这场演出用时空交错的叙事,将额济纳的自然壮美、历史厚重串联起来,观众沉浸其中,读懂了这片土地的精神内核。

在内蒙古,科技对文旅的改造并非简单的“技术叠加”,而是通过 “感知升级、交互创新、传播破圈” 三大路径,让文化从“静态展示”变为“动态参与”,构建起“人-文-技”共生的体验生态。

赤峰红山文化博物馆的沉浸式数字展厅运用全息投影、虚拟现实技术,重现了红山先民们的生活场景。当游客戴上VR眼镜,就能“穿越”五千年,与先民一起制作玉器、举行祭祀仪式。在虚拟场景中,游客的每一个动作都会引发相应的互动反馈,比如触摸虚拟玉器,设备就会模拟出真实的触感,让游客仿佛真的在触摸历史文物。

“十四五”期间,内蒙古文旅将发展沉浸式体验作为文旅产业发展方向,深度挖掘草原文化、森林文化、农耕文化、黄河文化等独特资源,推出和升级了一批极具吸引力的“科技+人文”文旅产品。这些产品主要通过实景演艺、数字互动等形式,让游客从“旁观者”变为“体验者”,深度融入内蒙古的历史文化。

从“看文物”到“懂文化”

今年,内蒙古第四次全国文物普查进入第三阶段,新发现遗址遗迹2015处,更新了内蒙古文物地图。内蒙古是文物大区,无论登记在册的“有形”遗产,还是其背后“无形”的人文精神,如何让它们在当下被活态传承是一个复杂的任务,数字化技术的介入为其提供了一个“抓手”。

走进内蒙古博物院,巨大的数字文物互动墙十分吸睛。这面数字文物墙可以让游客一次饱览400余件(套)文物,热门展品自动“C位出道”,还会按镇馆之宝、年代、颜色、质地、类型轮番“刷存在感”。喜欢哪件文物,轻点屏幕就能放大N倍,连文物上的细腻纹理都看得一清二楚;遇到3D模型文物,游客可以直接上手“盘”,拖动旋转、放大缩小,360度无死角看遍每一处细节。

数字技术不仅助力文化遗产的保护,也助推文物“活”起来、“火”出圈。

今年6月20日,内蒙古博物院新馆试运行,各类文创产品销售火爆,开馆3个月文创销售额突破2800万元。3D打印技术复刻的文物小摆件、AR技术开发的互动文创手册……数字技术开发的文创产品格外受青睐。

内蒙古博物院数字大屏。

为了让偏远地区的百姓享受到公共文化服务,内蒙古博物院打造的“流动数字博物馆”打通了“最后一公里”。2013年,内蒙古博物院历时3年打造了全国首家全数字化、高集成度的“流动数字博物馆”,通过先进的数字技术,创新文化服务形式,让优质文博资源直达基层。

登上这座轻便又不失典雅的“博物馆”,解说员热情地介绍说:“移动展车高4米、宽2.6米、长18米,车内是45平方米的小型展厅,使用了高精度可视化三维数字还原、触摸互动、AR(增强现实)等技术,观众可以从任意角度放大和旋转,近距离欣赏文物。我们对院藏1000余件珍贵文物进行毫米级高精度三维扫描,建立可动态交互的数字模型库。”

截至目前,“流动数字博物馆”足迹已遍布内蒙古12个盟市、103个旗县(市、区)。

在数字技术的赋能下,内蒙古各盟市博物馆相继推出数字展厅、线上展览等多样化服务,丰富了游客的参观体验,也让文物以更加生动、有趣的方式走进大众生活。

“智慧中枢”驱动管理新效能

近年,“文旅热”持续升温,而热度的另一面是预约难、人挤人……破题之钥,系于科技。

今年暑期,鄂尔多斯市成吉思汗陵景区迎来客流高峰,“云游成陵”小程序,将一切安排得井井有条,作为景区的“智慧中枢”,它能为游客提供导览、解说、购票、攻略、周边美食等一站式、全流程服务,将票务、体验、消费场景深度联动,打破 “票务与服务割裂” 壁垒。精细管理的背后藏着巧思,有游客形容现在的成陵景区像个“聪明的大管家”。

智慧系统不仅是管理的好帮手,更是游客体验升级的催化剂。在阿尔山,智慧旅游平台集成了天气预报、景点拥挤度预测、个性化推荐等功能,游客通过手机APP就能轻松规划行程,避开高峰时段,享受更加舒适、自由的旅行。同时,平台还提供了多语种服务,满足不同国籍游客的需求,让阿尔山成为国际友人喜爱的旅游目的地。

智慧文旅的发展,也带动了旅游产业链的升级。从交通出行到餐饮住宿,从景点游览到购物娱乐,每一个环节都在与科技的深度融合中焕发出新的活力。

游客戴上虚拟设备感受文化魅力。

目前,全区多地都上线了智慧平台:呼和浩特市“智游青城”小程序整合全市文旅资源,目前用户达48.08万人;“锡林郭勒千里码”文化旅游公共服务平台,为游客提供吃住行游购娱一体化综合服务,目前用户近35万;“指尖上的呼伦贝尔”采用大字体、简化导航结构、减少跳转层级,让老年游客轻松上手。智慧文旅正以不可阻挡之势,改变着人们的旅行方式,让旅行变得更加智慧、便捷、有趣。

党的二十届四中全会提出,激发全民族文化创新创造活力,繁荣发展社会主义文化。内蒙古文化和旅游厅科技教育处处长张虎说:“我们将加快数字技术在文化和旅游领域推广应用,加强数字演艺、数字艺术、沉浸式体验等多业态集成,建设快速通行、预约预订、智能导游、客流管理、虚拟浏览相融合的数字文旅应用场景。着力培育一批沉浸式、互动式、体验式文旅新业态、新模式、新场景,推动内蒙古文旅产业从‘资源依赖型’向‘创新驱动型’转变。”

未来,随着5G-A、AI大模型、脑机接口等技术的演进,文旅产业还将迎来更多可能。当科技与文化深度共生,文旅产业将不再只是“看风景”的产业,而是成为传承文明、连接心灵、创造美好的新载体。

(图片由内蒙古自治区文旅厅提供 记者 冯雪玉)