点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

秋日的鄂托克草原,风里裹着牧草的清香。苏米图苏木马什亥嘎查的赛马场上,参赛骑手们在现场观众的呼喊声中驾驭着赛马如离弦之箭奔腾而过,骑手们与马匹默契配合、你追我赶,在赛道上飞驰。

这热闹的场景,从来不是偶然的竞技狂欢,而是马什亥嘎查世代流淌的马文化基因的鲜活迸发,更是嘎查以“赛马为媒”,让传统马文化从草原深处走向产业发展新赛道的生动开端。

马与草原共生,马文化与牧民的生活相融。在马什亥嘎查,爱马、养马、赛马不是小众的爱好,而是刻在骨子里的传统——老一辈牧民靠马代步、以马放牧,新一代牧民在马背上传承着草原的精气神。

“我家祖孙四代都养马,以前草原上交通不便,马就是家家户户离不开的‘好帮手’。”52岁的牧民哈斯鲁抬手摸了摸身旁一匹棕红色走马的鬃毛,马温顺地蹭了蹭他的手心,“现在虽然有了汽车,马不再是主要代步工具,但我还是爱骑马。一踩上马镫,风从耳边过,看着草原在脚下往后退,那感觉,比开啥车都舒坦。”他顿了顿,语气里多了几分感慨,“以前总担心这养马的手艺没人传,现在嘎查有了马文化协会,老人们愿意教,年轻人愿意学,踏实!”

为了让这份“马情”从“零散的传承”变成“系统的守护”,嘎查党员干部与农牧民一步步为马文化发展搭建起坚实支撑:6万多平方米的标准赛马场建成,驯养着走马、跑马等各类赛马270余匹;2017年成立了全市唯一一家嘎查级马文化发展协会,目前已有会员150名;先后投资125万元打造鄂托克旗马文化展览厅,全力发展“马背上的旅游产业”,持续做强马文化产业。更贴心的是,嘎查每两周定期举办走马活动,让赛马从“节庆限定”变成“日常风景”,马文化就这样在潜移默化中融入了农牧民的生活,也吸引着越来越多人走进草原。

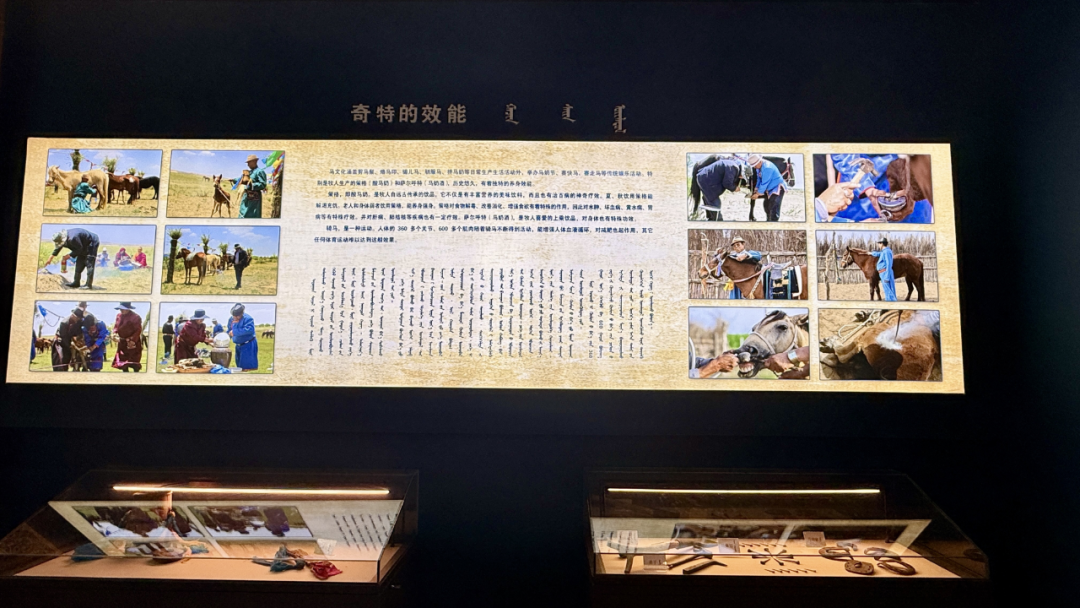

如果说赛马场是马文化“活态演绎”的现场,那么赛场旁的马文化展厅,便是浓缩这份文化记忆的“立体博物馆”。推开展厅大门,赛场的喧嚣瞬间被沉静的文化气息取代,仿佛踏入了马什亥嘎查与马相伴的漫长岁月。

沿着步道前行,墙上老照片的故事徐徐展开:有牧民清晨喂马时的温情对视,有赛马节上众人欢呼的热烈瞬间,每一张都定格着马与草原的共生之美;“马文化特色活动”展区里,珠拉格乃日(马奶节)的欢腾、挤马奶的专注、烙马印的庄重,一幅幅画面让传统民俗“活”了起来。

展架上,承载着岁月温度的马具静静陈列:铜制马衔泛着温润的光泽,绣着云纹的皮质马绊针脚细密,缀着银饰的马笼头精致典雅——这些物件不是冰冷的展品,而是牧民对马“视若家人” 的见证。

如今,这座展厅早已不只是嘎查人的“精神驿站”:高校学子来此探寻北疆文化与牧区生活的联结,基层工作者借它搭建与牧民的情感桥梁,越来越多的人循着马文化的踪迹走进嘎查,让马什亥的故事走出了草原。

马什亥嘎查驻村第一书记 王世英

马文化是我们嘎查的根与魂,从标准赛马场的建成,到马文化展厅的打造,再到马文化发展协会的成立,都是想把这份传统传承好、发展好。现在,马文化不仅凝聚了民心,更成了我们嘎查发展旅游、带动增收的新引擎。接下来,我们计划进一步丰富马文化活动形式,比如开发‘骑马体验’‘马文化研学’等项目,让更多人走进马什亥、了解马文化,也让农牧民们靠着这份文化底蕴,日子过得越来越红火。

记者 伟力斯 毫日娃 达楞太

编辑 | 桑斯尔初审 | 赛音毕力格审核 | 王 飞终审 | 杨军林

来源:鄂托克旗融媒体中心