点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

千古西辽河,清波润北疆。

这条奔流不息的古老河流,如同一条流动的时光长卷,在东北大地上镌刻下深深的文化印记,将岁月密码编织进每一朵浪花。

哈民遗址、南宝力皋吐遗址、陈国公主及驸马合葬墓、吐尔基山辽墓、金界壕……分布在西辽河流域通辽段的一处处古迹遗址,点缀于人类文明发展的历史长轴之上,成为一个个底蕴深厚、生命力强大的西辽河文化印记。

立于河畔,凝望悠悠河水。这是一部摊开千年的史书,每一页都记载着岁月的沧桑;这是一条时光的纽带,连接着昨日的风、今日的云,和明日水面倒映的晨曦。

静水深流,河水不语,却把流传千年的故事,揉在绵长的粼粼波光中……

西辽河,宛如一条温润的玉带,静静蜿蜒于田野之间,无声地滋养着两岸广袤的土地,也悄然掩埋了无数时光深处的秘密。

精美玉器、黑色陶猪、粟黍种子、双环壕聚落、榫卯捆扎技术……在西辽河与新开河交汇的怀抱中,一处沉睡了数千年的史前聚落遗址——哈民遗址,以其宏大的规模、丰富的遗存和众多惊人的发现,向世人展现了一幅绚丽多彩的史前社会画卷。

哈民遗址保护展示馆外景。

步入内蒙古哈民考古遗址公园,历史的厚重与沧桑扑面而来。驻足凝视展柜中那些珍贵的文物,仿佛能触摸到哈民先民的生活脉搏,感受到5000多年前那团文明之火的温暖与明亮。

惊世发现 时空回响

2010年春,通辽市科尔沁左翼中旗舍伯吐镇哈民艾勒嘎查一位姓王的牧羊人在放牧时,偶然发现了一些散落在沙地上的陶罐和陶器残片。这一不经意的发现,如同推开了一扇尘封已久的历史之门,一个距今约5500至5000年,属于新石器时代中晚期的大型史前聚落遗址——哈民遗址,渐渐浮现于世人的面前。

哈民遗址的发现迅速引起了考古学界的高度关注。内蒙古自治区文物保护中心原主任吉平带领队员赶赴现场。随着抢救性考古发掘的深入,一系列惊人的遗迹和遗物不断出土:规划有序的房址、双环壕聚落、独特的麻点纹陶器群、精美的玉器……

然而最令人震惊的发现来自40号房址——在不足20平方米的空间内,97具人骨遗骸层层叠压,触目惊心。

这些遗骸究竟为何集中出现在如此狭小的空间?

学界提出三大假说:突发火灾导致房屋倒塌;瘟疫肆虐造成集体死亡;部落战争后的惨烈屠杀。但是,至今没有确凿证据能够定论。

除了令人震撼的人骨堆积,哈民遗址中大量炭化的木质房屋构件同样引人瞩目。这些木构件之间采用榫卯结合和绳索捆扎的方式连接,工艺之精巧令人赞叹。

自2010年以来,考古工作者对遗址进行了五次大规模发掘,揭露面积达8200平方米,清理出土了大量特色鲜明的麻点纹陶器,种类繁多的石、骨、角、蚌器以及精美的玉器,共2000多件。

这些文物是打开史前文明的密钥,为了解和研究5000多年前的新石器时代晚期东北地区的社会形态、经济生活、聚落结构、建筑技术、制陶工艺、宗教习俗等提供了鲜活的实证。

考古挖掘现场。

内蒙古民族大学教授张铁男说:“哈民遗址是这个区域内发现的最大规模的聚落遗址。遗址面积达到17万平方米,虽然目前发掘面积不到遗址的二十分之一,但文化内涵极其丰富。”

如此丰富的遗存,使哈民遗址成为我国北纬43度以北地区发现的规模最大、保存最完好的新石器时代聚落遗址之一,被誉为“西辽河文化的华彩乐章”。

2012年,哈民遗址被国家文物局公布为2011年度全国十大考古新发现之一,被中国社会科学院公布为2011年度中国六大考古新发现之一,2019年被国务院核定并公布为“第八批全国重点文物保护单位”。

著名考古学家苏秉琦曾将西辽河流域誉为“文明曙光(太阳)升起的地方”,而如今,在西辽河臂弯上的哈民遗址,正闪耀着属于自己的独特光芒。

史前遗珍 星光璀璨

“哈民遗址仿佛被瞬间凝固在时光里,是研究远古人类社会状态的‘活标本’。”内蒙古自治区文物考古研究院副院长、文博研究馆员盖之庸评价说。

哈民遗址所揭示的“哈民文化”本身,同样充满了引人探究的谜一样的特质。其独特的聚落形态、丰富的物质遗存以及在区域史前文化网络中的复杂位置,共同构成了这部失落文明的独特密码。

吉平认为,其房屋结构、墓葬形制、丧葬习俗具有明显的区域文化特点;其陶器组合,特别是极富特征的麻点纹、方格纹及施纹特点,明显区别于辽西地区已经发现的考古学文化;由石耜、石凿、磨盘、磨棒、盘状器、石杵、骨锥、骨匕、蚌刀等构成的生产工具组合,与周邻已知考古学文化亦不相同,应该是一种新的考古学文化类型。

许多考古专家认为,哈民遗址并非一个普通的原始村落,其聚落形态展现了相当高的规划水平和组织能力。

双环壕结构。考古发现,哈民遗址是由内外两条环壕围绕的聚落。据吉平刊登在《大众考古》2015年第2期的文章介绍:“哈民北区环壕为东西长350米、南北宽270米,呈椭圆形封闭状的聚落环壕。环壕沟体截面呈梯形,壕深0.6~0.8米、宽1.2~2.1 米,壕沟内填土为疏松的黑褐色花斑土,包含少量陶片、动物骨骼、蚌壳及人骨等。根据这些现象分析,当时这类环壕可能象征意义大于防御功能。”

独特的房屋建筑。当浮沙褪去,哈民遗址展现出惊人的完整性。81座房址如棋盘般规整排列,组成清晰的“凸”字形半地穴建筑群。许多房屋遗址中保存了炭化的木柱,其中32号房址的木结构榫卯和捆扎技术展示得非常清楚,表明哈民先民在5000多年前已广泛使用榫卯和捆扎技术建设房屋,木构工艺技术已趋成熟。

中国社会科学院考古研究所杨鸿勋研究员认为,这里发掘的房屋,清楚地展现了房顶构件的遗迹,使复原房顶和结构有了真实的依据。

哈民遗址的半地穴式房屋复原模型。

根据发掘结果,杨鸿勋复原哈民房屋的结构是:半地穴建筑,靠墙壁内侧立柱、在柱上架梁、在梁上架檩、在檩上绑横棍以固定伞状的房顶,长长的房檩,一端朝向房顶,另一端斜立在地面上,使半地穴墙壁内侧的边上,留出一定宽度的台面,可供摆放物件。

哈民房屋建筑的另一特点是布局规整有序。所有房址均成排分布,方向一致,每排3至5座房屋,沿东北—西南方向整齐排列,面积多在10至40平方米之间。

吉林大学考古学院朱永刚教授认为,哈民遗址的房址均为长方形或方形半地穴建筑,居室内设有圆形灶门道朝向统一,房址成排分布,居住区外有围沟环绕,建筑布局与兴隆洼文化和赵宝沟文化十分相似。这种聚落布局,一方面体现出较强的社会组织凝聚力;另一方面也是渔猎型经济群体居住模式的真实写照。

此外,哈民人在建筑技术上也有特点。他们在房屋周围开挖壕沟以防御和排水;在居住面和墙壁涂抹草拌泥并烧烤,以增强防潮保暖性能,这些技术在当时都是相当先进的。

可以说,哈民遗址的房屋遗存不仅是物质文化的瑰宝,更是研究中国史前建筑史的鲜活实例。难怪有专家评价,哈民遗址“再现了新石器时代半地穴式房屋形态和建造模式,在世界范围内的史前聚落遗址中尚属首次发现”。

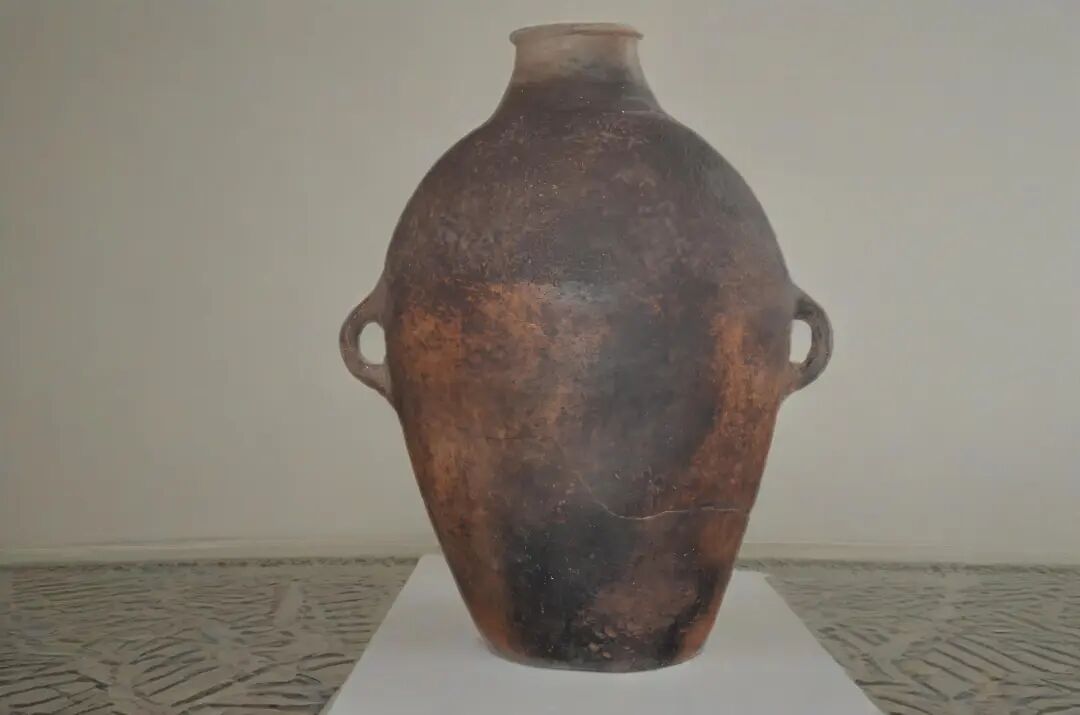

以麻点纹为特征的陶器群。哈民遗址出土的陶器最具代表性,主要器型有筒形罐、小口鼓腹双耳壶、钵、盆等,多数成组出现。其最显著的特征是器表多施以糙面麻点纹,这种独特的纹饰是考古学家将其命名为“哈民文化”的重要依据,并明显有别于著名的红山文化陶器。

陶猪。

在出土陶器中,一件长14.8厘米、高9.9厘米的黑褐色陶猪尤为引人瞩目。在哈民遗址博物馆柔和的灯光下,这件黑色陶猪静卧展柜。它獠牙微翘,四肢健硕,蜷曲的躯体里曾装满炭化的黍粒,被誉为“中华史前第一美陶猪”。

圆形玉璧。

哈民遗址还出土了包括圆角方形玉璧、圆形玉璧、双联璧、三联璧、玉环、玉钺、玉勾云形器、玉坠饰等在内的精美玉器,质感温润细腻,造型精美。同时,大量的石器(石斧、石磨盘、石磨棒、石镐)、骨器、蚌器等生产工具和生活用具,反映了哈民先民多样化的生产活动、较高的工艺水平和独特的审美观念。

遗址中还有农业与采集的证据,出土了多达81万余粒各种植物种子。中国考古学会植物考古专业委员会秘书长、赤峰学院副校长孙永刚的浮选法研究揭示出:遗址出土的638粒炭化农作物种子中,粟黍占据绝对优势,印证这里是“北方旱作农业起源地之一”。

麻点纹陶器上跃动着原始艺术的韵律,玉璧、双联璧等礼器闪耀着玉礼文化的神秘光芒,而陶猪形罐中残留的炭化粟黍,则让今人得以窥见先民驯化农作物的智慧……哈民遗址出土的丰富遗物,是解读其文化特性的关键钥匙,展现了哈民先民鲜活的生活图景。

同风共壤 交流融汇

哈民遗址所在的科尔沁草原位于辽西、松嫩和吉长地区的交汇处,其出土文物和聚落形态揭示了该地区与中原及周边文化之间的多维度交流痕迹。

黑龙江省文物考古研究所副研究员刘伟等专家通过对出土遗物的类型学分析和与周边考古学文化的对比后认为,哈民文化与闻名遐迩的红山文化之间存在着既联系又区别的复杂关系。一方面,哈民文化早期遗存中可以看到红山文化晚期的一些影响,例如部分玉器的风格以及彩陶因素的吸收。另一方面,哈民文化以麻点纹为特征的陶器群与红山文化的之字纹陶器有着根本性区别。

哈民遗址出土的玉璧、玉璜等。

哈民遗址出土的玉璧、玉璜等器物,既有与红山文化相似的造型,又展现出与兴隆洼文化一脉相承的加工工艺,如钻孔、打磨技术。专家指出,这种混合特征表明哈民文化在吸收周边玉器文化的基础上形成了独特体系。

陶壶。

“哈民聚落的文化特征在整体上具有强烈的红山文化风格,继承了辽西地区特别是兴隆洼文化的部分文化传统。”在2023年西辽河文化研讨会上,中国历史研究院副院长、研究员刘国祥认为,哈民遗址玉器以玉璧为大宗,是红山文化的典型器类之一,天圆地方的玉璧形制反映了先民对天地崇拜,陶猪体现的是猪龙崇拜。

麻点纹筒形罐。

外表施有麻点纹的各类陶器,是哈民遗址最显著的特征。有专家认为,近年来燕山南北坝上地区裕民文化的发现,为探索这种纹饰的起源提供了新的思路,表明两个地区早在新石器时代便已存在这种跨越时空的文化交流。

哈民遗址虽然地处北疆草原,但它所反映的物质文化和精神文化,与同时期中华大地上的其他远古文化相比,呈现出共性为主、个性为辅的显著特征。

从精美的玉器到彩陶纹样,从房屋建筑到埋葬习俗,从哈民遗址可以看到不同区域文化相互交流、彼此影响的痕迹。这也为丰富中华文明起源“满天星斗”理论进一步提供了材料支撑。

吉平认为,哈民考古最大的价值是,通过对这里的陶器、陶器组合,以及陶器组合反映的这种文化整体面貌研究发现,这个史前遗址发掘和发现充分证明,早在新石器时代中晚期,辽河流域就已经和北边松嫩平原,南面中原地区的史前文化有了很深入的或者很深刻的交流、交往和交融。

如今,哈民考古遗址公园内的钢构架以现代技术再现着古老的榫卯智慧,文物展示厅内陶猪依然憨态可掬,玉璧在灯光下流转着温润的光泽,这些曾经深埋风积沙下的文化基因早已融入中华文明血脉,成为多元一体格局的远古见证。

黄沙深埋千载史,陶痕犹记古村烟。

当草原季风轻轻掠过,我们仿佛能听见陶器碰撞的轻响,看见先民们围坐篝火旁的剪影。在岁月的长河里,这方土地将文明的星火悄然传递,让遥远的过去在静默中绽放出穿越时空的光芒。

策划:王静宇

监制:丁燕 苏昊 韩继旺

记者:韩继旺

图片:金泉

部分图片来源:内蒙古自治区文物考古研究院 通辽市文博院

制作:李珍 胡达古拉