点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

鄂托克旗再爆古生物界重磅发现!“世界上奔跑速度最快的兽脚类恐龙行迹”与“中国最长的兽脚类恐龙行迹”同步现身!

9月12日,一场围绕恐龙遗迹的重要学术活动在鄂托克恐龙遗迹化石国家级自然保护区举行。中国地质科学院地质研究所、中国科学院古脊椎与古人类研究所、沈阳师范大学等单位的相关研究人员,来到鄂托克陶利9号点现场观摩新发现的“世界上奔跑速度最快的兽脚类恐龙行迹”与“中国最长的兽脚类恐龙行迹”化石,并于当日下午召开专题研讨会,共话恐龙遗迹的科研价值、保护策略与科普未来。

研究成果是鄂托克恐龙遗迹化石自然保护区管理局委托外协单位中国科学院古脊椎与古人类研究所、沈阳师范大学与国家自然博物馆等科研团队,历时4个月的野外考察、2个月的室内初步分析研究,结合以往的研究成果,经专家论证,确定新发现的两条兽脚类恐龙行迹分别为世界上奔跑速度最快的行迹和中国最长的行迹。

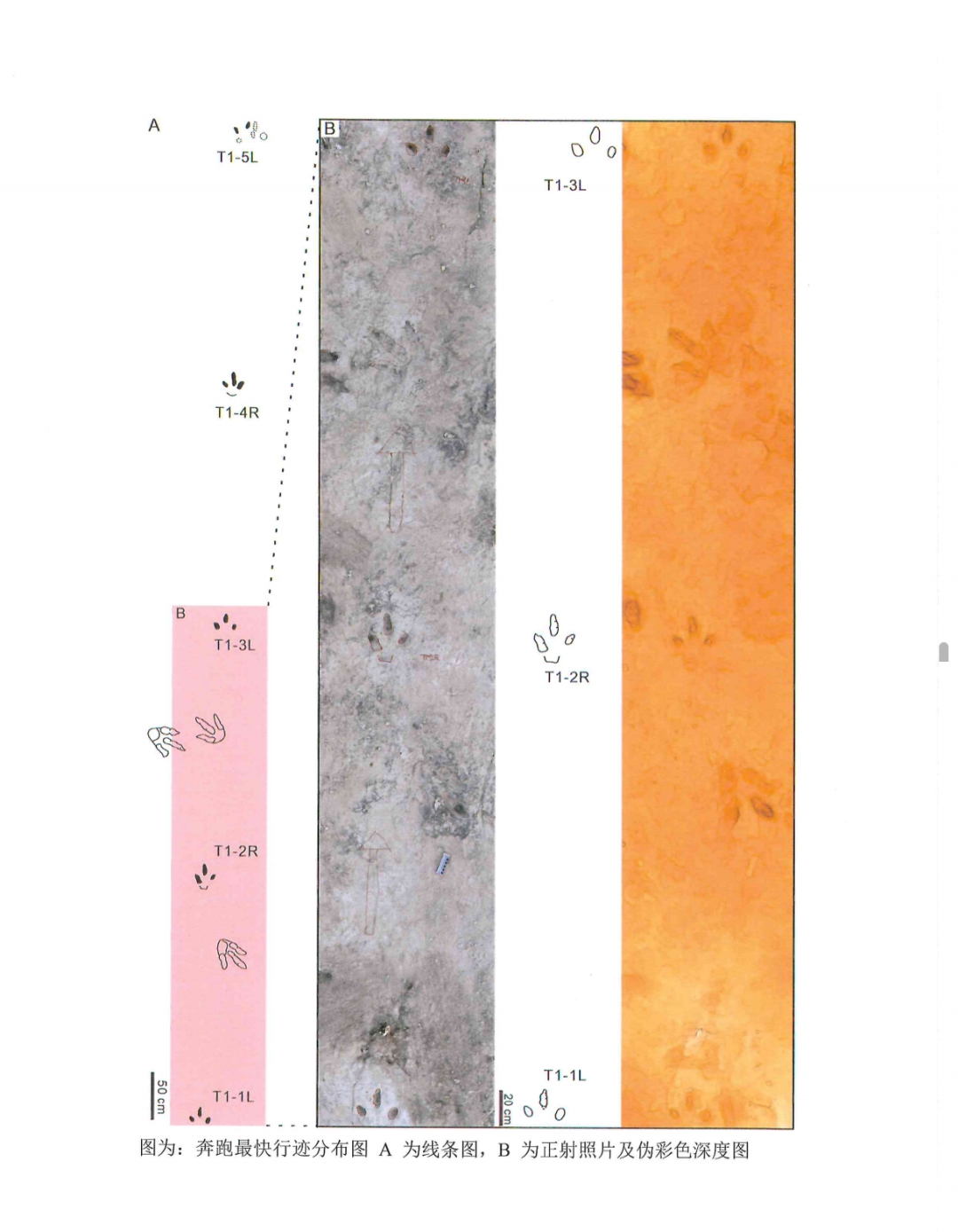

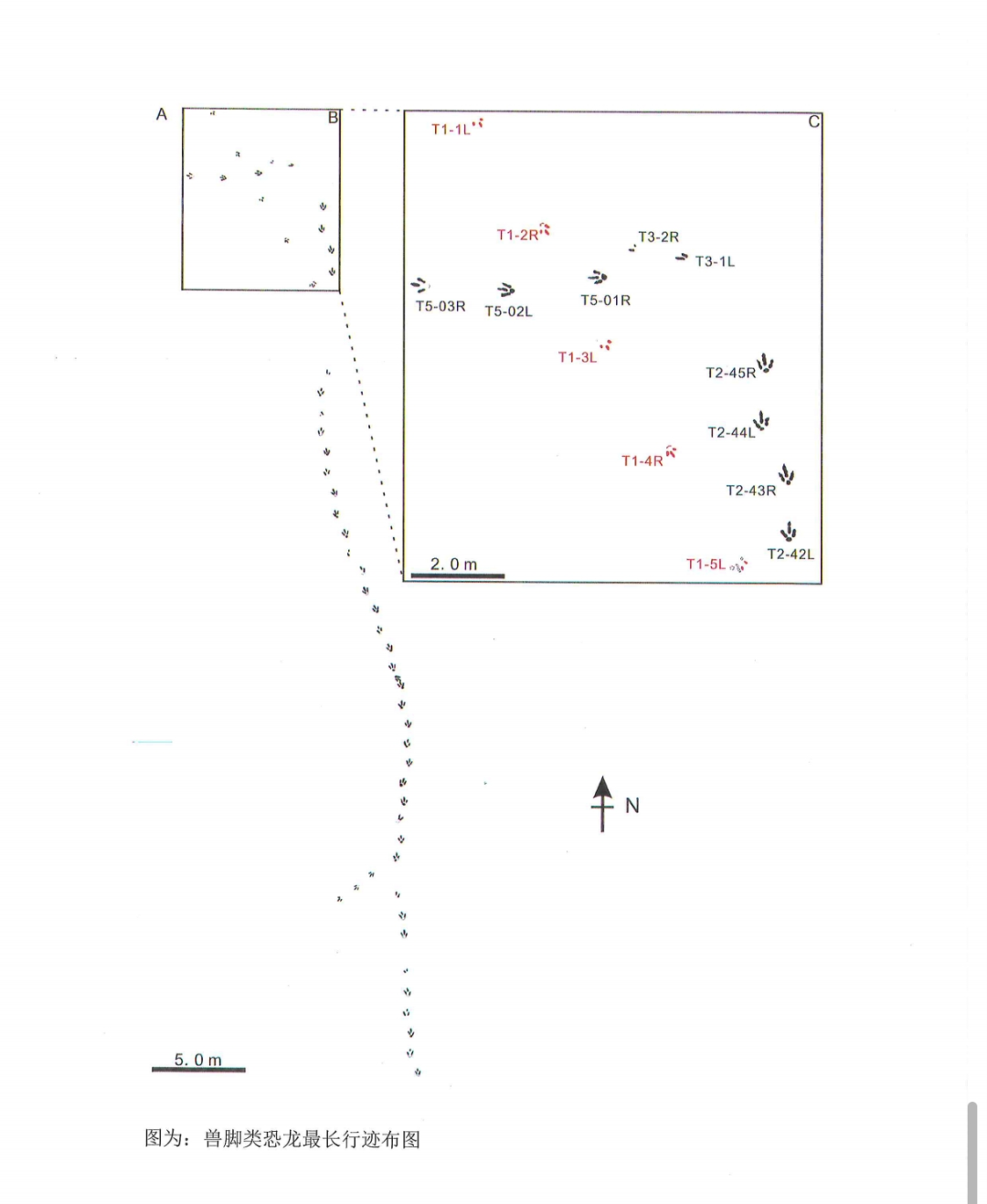

此次新发现的两条兽脚类恐龙行迹均具重大意义。其中“世界最快行迹”造迹者为臀高约1.0m、体长约2.65m的中型兽脚类恐龙,经测算奔跑速度达45km/h,刷新了中国奔跑最快的记录43.85km/h,是世界白垩纪兽脚类恐龙行迹中奔跑最快的。“中国最长行迹”属大型兽脚类三趾型足迹,单足迹平均长44.93cm、宽34.85cm,整条行迹长约81m、由69个足迹组成,不仅是中国目前最长,更有望冲击世界最长纪录。

相关研究成果已通过权威学术平台发布。由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所博士、沈阳师范大学硕士研究生导师李阳博士等作者撰写的《内蒙古鄂尔多斯发现白垩纪兽脚类恐龙最快奔跑行迹》一文,于9月11日正式发表于《中国科学杂志社》,该论文系统阐述了“世界最快行迹”发现过程、研究方法与核心结论,为此次重大发现提供了坚实的学术支撑,也让全球学界得以深入了解这一来自白垩纪的“速度印记”。

新发现的龟鳖类化石

中科院古脊椎动物与古人类研究所研究员 汪筱林

“我们在鄂托克旗已经工作了七八年了,这次我们来是因为这里发现了在白垩纪跑的最快行迹,和中国发现最长的行迹都在鄂托克。遗迹非常非常重要,因为有些骨骼解决不了的问题,我们的遗迹化石、足迹化石才能解决。这次我们还讨论了一下,这些足迹要怎么进行保护,还有另外一个重要的乌龟的化石地点怎么样保护,专家都进行了讨论。”

西鄂尔多斯国家级自然保护区管理局(鄂托克恐龙遗迹化石国家级自然保护区管理局)局长奇牧人

“在我们这个地区发现这么好的脚印,对我们地质遗迹来说,这是一个很不错的发现。下一步,我们在这个基础上更要把科普工作做好,因为科普和保护是互相不矛盾的,又要保护又要科普,对于我们后代来说意义很大。今年我们北京的、上海的这个科普团队来了不少于15次来看我们的恐龙脚印,这里是很好的一个科普基地。”

鄂托克旗历来是全球古生物研究领域的“恐龙足迹圣地”,这里不仅是中国恐龙足迹分布最集中的区域,更是世界范围内恐龙足迹分布最广、类型最丰富、保存最完好的地区之一。从此次新发现的“速度之最”与“长度之最”,到过往不断涌现的各类恐龙遗迹,鄂托克旗如同一座埋藏地下的“白垩纪生命档案馆”,持续为人类揭示远古生态的奥秘。未来,随着科研、保护与科普工作的深度推进,这片土地将继续为全球古生物研究贡献“鄂托克力量”,成为连接远古与现代、传递科学精神的重要纽带,让更多人感受地球生命演化的神奇与壮阔。

记者 宋丹丹 朱智慧