点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

嘉宾:江建新景德镇市陶瓷考古研究所名誉所长、研究馆员,北京大学古陶瓷研究所特聘研究员,中国古陶瓷学会常务理事

主持人:郑鹏景德镇市委宣传部原副部长、二级巡视员、高级工程师

本期节目导言:在500余年的时间里,御窑厂为明清两代宫廷烧造了不计其数的瓷器。由于供给宫廷的特性,御窑厂集中了最优秀的工匠,使用最优质的原料,生产不计成本。它代表了明清瓷器制造的最高水平,在中外瓷器发展史中具有独一无二的重要地位。

弄子里的景德镇|江建新

点击图片查看视频

明清御窑厂的发现

(文字实录,有删减)

Q1郑鹏:

明清御窑厂从明初设立到清末结束 ,前后500多年,烧造 了大量精美的瓷器,毫无争议地代表了手工业时代制瓷业的巅峰。 然而,御窑厂在哪里?历史文献上虽有记载,但一直没有得到考古证实。 当时是如何发现御窑厂的遗存?能不能跟我们讲述当时的故事?

江建新:

这个说来话长,简单来说大概追溯到1979年的冬天,好像是过年以前,刘新园先生偶然走在现在的珠山路边上(位于御窑厂东南门的一带)。那里有下水道在施工,他当时就看到有一些瓷片被挖出来,捡起来发现,这些和以往的瓷片不一样,于是带领大家进行抢救发掘,一直到1982年的大规模下水道建设中,抢救了很多官窑的遗物,其中主要是明代永乐、宣德时期的遗物。把这些瓷片移至室内整理后,发现它们都能拼起来,成功拼合的瓷器数量达百余件。这个消息后来被香港的收藏家知道,在上个世纪80年代早期,他就把我们这些考古发现的成果引进到香港举办展览。

后来刘老师带领一批青年学者,围绕御窑厂进行了多次抢救性发掘,逐渐厘清御窑厂的一些真实历史面貌,比如明确了御窑厂的大致规模、窑址遗存分布等关键信息,逐步揭开了御窑厂的面貌。根据相关文献和遗物的发掘,可以充分证实当时市政府大院所在区域,就是明清时期的御窑厂所在地。

景德镇御窑厂瓷板

Q2郑鹏:

御窑遗址的考古发掘从早期仅仅是配合施工进行抢救性发掘,到后来作为报国家文物局批准的主动性发掘,这是一个非常重要的转变 。这期间,市政府和有关的几个部门从御窑遗址范围里面搬迁 出来,把御窑遗址建设成全国重点文物保护单位和国家考古遗址公园。可以说,如果没有当时 的举措,现在就很难有以御窑厂为核心要素的申报世界遗产的工作,就会缺失一大块 遗产保护相关的内容。您是这段历史 的见证者,能不能跟我们回顾整体保护的过程?

江建新:

在正式的考古发掘之前,我们在御窑厂大概进行过20多次的抢救性发掘。从2002年开始,经国家文物局批准,由北京大学、江西省考古研究所和我们单位(景德镇市陶瓷考古研究所),三个单位联合起来进行正式的考古发掘。2006年,御窑厂被公布为国家考古遗址公园和全国重点文物保护单位。这一过程说明,没有前期的抢救性发掘取得的遗物积累和影响,可能就不会有后来的发掘。

在御窑厂遗址的考古发掘过程中,我们考古团队已经相继发掘了洪武官窑,永乐官窑、宣德官窑以及成化官窑的非常完整的遗物,而且都是成系列的,在全世界做了很多的展览。在英国、日本、香港举办展览十余场,引发了国际社会广泛关注。

2006年以后,国家文物局把它设定为全国重点文物保护单位,从政府到景德镇的全民都重视御窑厂的保护和价值。2014年,国家文物局又批准了我们在御窑厂做考古发掘工作。通过早期的抢救性的发掘,与几个单位的合作,考古工作就做得更加完整、细致。

2002年至2004年期间开展的考古发掘项目,获评“全国十大考古新发现”,引起全社会的关注,御窑厂的发掘也逐步走向了正规。

2014年以后对御窑厂进行全方位的保护和发掘,把御窑厂整个周边,包括东门、西南门、北门等关键区域进行发掘,基本理清了御窑厂的分布范围。

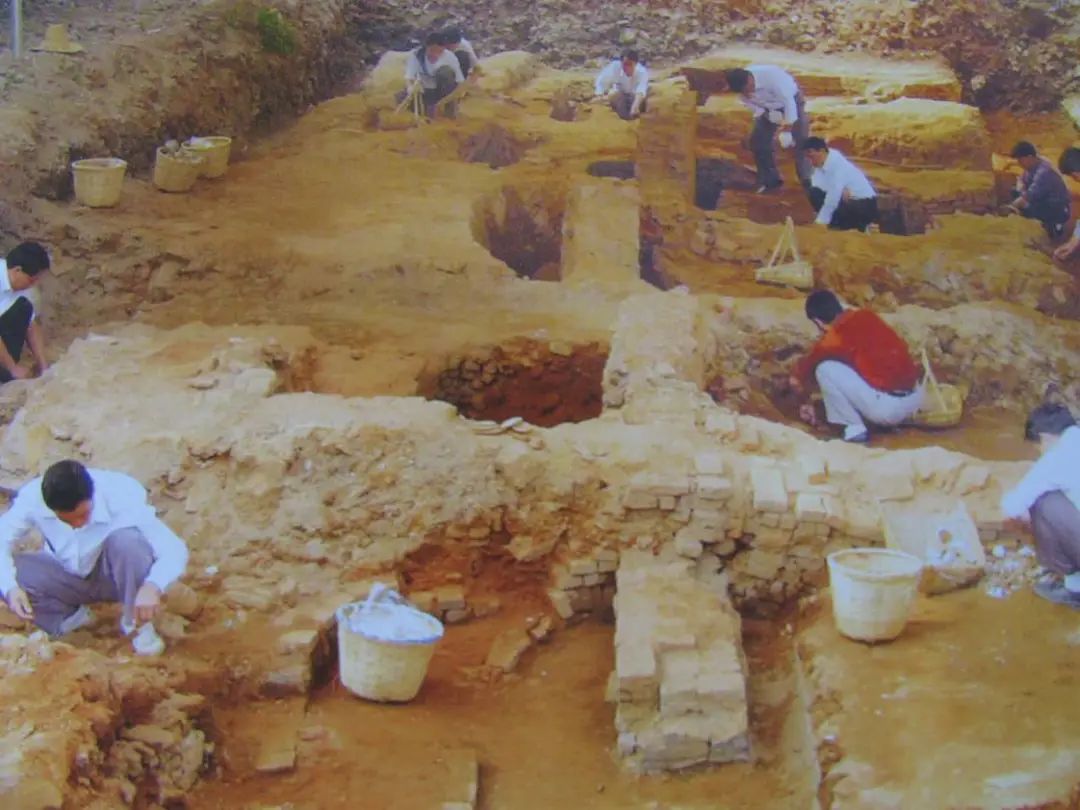

1988年正统官窑窑炉发掘遗址

Q3郑鹏:

御窑遗址的保护工作还曾经得到党和国家领导人的高度重视。 比如说十几年前有三位年高九旬的、德高望重的国内 文物考古界的老前辈联名上书中央,提出了御窑遗址的保护问题。当时您 任陶瓷考古研究 所的所长,您能不能跟我们讲一下这个故事 。

江建新:

经过很多年的考古发掘,我们积累了丰富的资料。我当时统计了一下,发掘出来的官窑瓷片数量有6000多箱。没有地方放,只能暂时存放在租用的浙江路民房里面,存在很大的安全隐患。

那个时候我可以选择退休,但是我不能看到这些瓷片遗失。我就把这个情况向时任市委书记刘昌林反映,我带着他到浙江路去看瓷片,他感到很震撼,他就说一定要建一个博物馆。有这样的想法以后,我们就联系了当时国内年纪最长,从事考古工作时间最长,最有影响力的学者耿宝昌先生。耿先生表示支持与赞同,并且联系了北大的宿白先生、国家文物局的谢辰生先生一起推动。宿白先生是我们的考古顾问,谢辰生先生是国家文物局的副局长,他们都很了解御窑厂的情况。他们在我们的设想上面,提了6条意见。提出要保护好御窑厂,要把御窑厂作为申遗的一个很重要的工程;要修编,整治周边的环境。御窑厂的价值非常大,它是中国最好的陶瓷文化的一个代表。大家共同的目的就是为了保护御窑厂,保护人类的文化遗产。

出土正统青花缠枝宝相花卉纹葫芦瓶

Q4郑鹏:

四十多年经过多次的发掘、 整理、拼对、 修复,一大批明代的御窑瓷器得以“重见天日 ”。这一系列的考古发掘,一共出了多少瓷片,或者说这些出土的瓷片,经过分类和拼对以后,到目前修复了多少 件当年的落选贡品?

江建新:

从御窑厂发掘出来的遗物大概有几千件,我前面提到的有6000箱是没有经过整理的原始材料。从这里面经过修复、拼接,上报国家文物局的有3000多件已经修复的官窑器,重要的标本应该有1万多件。

我们在整理过程当中还发明了对官窑遗物考古修复的方法——“多级分类,系列复原”。

江建新工作照

点击图片查看视频

Q5郑鹏:

御窑出土的器物经过修复以后,大多数都能跟北京故宫 、中国台北故宫,包括海外的世界各国的公、私收藏的品种都能够印证起来,但是也有一些修复 件是其他地方没有的,比如早期 发现的三壶连通器 、素三彩鸭熏 、蟋蟀罐、 龙缸、瓷枕、绣墩等 。这里面就反映了御窑厂遗址 的特殊性,博物馆收藏得 再全,相对于遗址来说,还是有缺陷。 您能不能具体跟我们介绍一下这些方面的情况?

江建新:

从理论上讲,两宫博物院、大英博物馆等国内外大型博物馆所藏器物,御窑厂都有可能通过考古出土发现。例如永乐压手杯,虽有传世品,但早期因故宫学者将其定为永乐年间器物时,不少学者仍质疑其款识、厚度与永乐时代风格不符。直至2014 年御窑厂永乐地层出土永乐压手杯,才与传世品相互印证。

凡属该时代器物,御窑厂多能出土,但部分稀有产品或难以发现。例如宣德时期的“僧袍青”,或因当时属试验品,未入皇家,于是在御窑厂就地销毁;再如三壶连通器,造型独特,管内相通且镂空,所以我们给它取名为“三壶连通器”,但其用途、时代、地域等信息还有待学者深入研究;又如宣德时期出土了很多蟋蟀罐,但两宫博物院却一件也没有,这反映出宫廷背后的故事与历史信息有意思之处。

郑鹏:

现在御窑博物院展出的那一批(明代“空白期”官窑瓷器展,在故宫博物院、上海博物馆、香港中文大学文物馆等地均曾展出),传世品里面也没有。

江建新:

空白期那一部分,有150多件。原来在图录上,包括故宫、上海博物馆、大英博物馆、台北故宫博物院的等大型博物馆都没有收藏,在我们发表之后,他们陆续也报道说有与我们对应的,但是大部分是没有的,我相信将来会有。

明永乐 青花缠枝莲纹压手杯故宫博物院藏

Q6郑鹏:

御窑厂每次的发掘对全球古陶瓷研究界来说都非常重要 ,上世纪80年代, 御窑的第一批修复器在香港举办了展览,在国际学术界 和收藏界引起轰动,当时有评论说 “这是以历代陶瓷标本来展示景德镇陶瓷史的一个非常重要的展览 ”。御窑厂出土的标本 、修复器,也 多次在海内外展出。 其中,也有与故宫合作的“景德镇御窑遗址出土与故宫博物院藏传世瓷器对比”系列展览 ,这些展览对国际古陶瓷学界有什么影响?

江建新:

上世纪80年代,我们对御窑厂遗址里发掘出来的标本进行梳理,将五代到清代的系列标本组合,举办了一个展览,在当时的学术界引起很大轰动。这是以陶瓷标本来撰写的陶瓷史,意义重大。

若干年后,随着御窑厂考古发掘工作的持续推进,不同历史时期的遗物相继出土,于是就有了各个时期官窑的发现。

因此契机,我们和故宫博物院举办了对比展,把故宫的馆藏和我们发掘出来的标本、遗物修复件进行对比。从洪武开始,一直到嘉万时期,每个时期的遗物进行对比。

我们发掘出来的遗物都有地层信息,是成批、成系列的,将它们与传世时期的文物来做对比,可以非常好地证实传世品年代的可靠性,为研究不同时期的官窑提供准确的、科学的资料,奠定科学研究的基础。

从洪武一直到嘉万前后举行了8次展览,据说每一次对比展览观众量,包括它的反响排名都是前十。每次展览都配套出版了研究文章和图录。

郑鹏:

完成了一个产地和使用地的对应关系,或出土的和传世的对应关系。

江建新:

因为遗存还在,那些遗物还埋藏在御窑厂里面。官窑的这种埋藏制度,对遗物的保护起到一个无形的作用。

郑鹏:

而且很多是可以复原的。

江建新:

像永宣时代、成化官窑的遗物,我们这里就非常丰富,只要故宫有的我们这里都有,可以相向对应。过去耿先生把永乐时代的大香炉定为宣德时期,但是我们这个是永乐时期地层,和永乐官窑同时出土,那么就把它的年代厘清了。

这一考古发现存在很多的价值,不仅明确了相关遗物的生产年代,而且进一步厘清了生产者与使用者之间的关系。

景德镇御窑遗址出土与故宫博物院藏传世弘治、正德瓷器对比展

Q7郑鹏:

我们在御窑研究方面,在学术上有哪些重要的成果,当时如何成为古陶瓷研究的一个学术高地?

江建新:

从考古的角度来说它的价值。早年的发掘,刘新园先生带着一批的年轻人在开展发掘工作,确定了御窑厂遗址的位置和范围,并展开了相关的研究。

早年刘新园先生利用历史学、工艺学,考古学的知识,把明初官窑的陶瓷史方面的若干问题都理得比较清楚了。

第一个,就是洪武官窑的设置问题,学界此前存在诸多争议和不同观点。根据考古的资料,那一大批的带有洪武官窑性质的可以对应的器物,一定是洪武官窑的。因为这些器物都出自御窑厂,不可能是其他时代的器物,所以首先是确定了洪武官窑它存在的价值,它的历史的面貌。

再者是对后期的永宣时代的一些官窑的研究,也取得了很多成果。比如它烧造的产品,我们发掘出来宣德时期的试料盘子,还有宣德时期的斗彩大盘子,这两个东西的发现解决了早期青花料的使用的问题,长期以来学术界认为成化以后才开始使用国产料,那么我们在这上面发现了平等青。

明宣德斗彩莲池鸳鸯纹盘御窑博物馆藏

郑鹏:

从宣德时期开始分界。

江建新:

把中国人使用国产青花料的时间推至宣德时代,而且是有实证的,加上我们利用工艺学的材料做了一些测试。我们请了当时的上海硅酸盐研究所的李家治先生同时把一大批不同颜色的、不同色阶的宣德官窑的青花瓷片进行了测试,测试的结果和我们出来的青花试料盘的结论是一样的,是国产料。

还有一个断代也是有价值的。过去学界认为永乐与宣德时期的青花瓷在青花料使用上难以区分,好像使用的是同一种青花料。但是经过我们发现,永乐和宣德的青花还是有差异的。尽管它们的色泽是相近的,但是它们铁锈斑的铁含量是不同的。

1988年,正统官窑的发掘也是这样。虽然是抢救性发掘,但是它的地层信息很清晰,上面有成化官窑的堆积,底下有宣德款识,就是这中间层无款。这批器物出土以后,我们经过整理,发现它们有些与宣德官窑相近,有些与成化官窑相近,特别是大龙缸。我们去查阅文献的时候,发现这个地方是有记载的,就是正统六年。

2014年的发掘也是这样,当时就发现很多小巧的东西,有碗、盘、瓶、罐,还有梅瓶,后来我们查阅资料发现,成化二年的太子墓葬里面有这个梅瓶,跟我们地层出土的一模一样,这是一个非常好的断代遗物。因为太子二年墓入藏的东西,肯定不是成化二年的产品。古代运输都要一年,还有生产需要一个过程,周期很长。靠近成化这个年代,有可能是天顺时期的器物,在成化二年入葬了,因为这个梅瓶和我们成化官窑的正统官窑的梅瓶一模一样,所以这是非常好的一个断代的遗物。我们就可以把过去认为空白期,所谓黑暗时期,梳理得相对清楚了,揭开了它的面纱。

明中晚期作坊遗址出土釉上彩颜料

郑鹏:

黑暗期并不黑暗,空白期也不空白。

江建新:

官窑会进行烧造,而且它的产品还不是人们想象中的那么差,还是有一定水平的。既有宣德的风格,同时也有被后世成化官窑所继承的风格,都在这里面体现出来。后来的成化官窑也是这样,故宫据统计不同的斗彩的瓷器、不同的纹饰不到100件,但我们修复的成化官窑完整件数量超过很多。我们在发掘过程当中,可以根据地层的信息区分出早期和晚期,所以这也是一个很重要的发现。

像后期嘉万的官窑时期和弘治时代的作坊,我们还发现了原料。当时我们就知道了生产釉上彩作坊工艺的形式和过程,甚至它的材料都可以做一些研究。另外我们还发现了嘉万时期的一些所谓道教题材的东西,但是非常少。所以这些年的考古的工作,应该说对推动陶瓷研究是起到很大的作用。

点击图片查看视频

Q8郑鹏:

谈到御窑出土文物的研究,包括整个 御窑厂的研究,一定会谈到刘新园先生对 御窑研究的独特贡献。他的研究,使陶瓷的研究脱离了鉴赏、 鉴定的束缚,把陶瓷研究带入了文化史、科技史、经济史、艺术史、民俗史,甚至对外交往史的这样一个范畴。

江建新:

刘新园老师是第二代学者里面出类拔萃的,他把陶瓷史的研究纳入了多学科的范畴,融合历史学,文化史、艺术史、科技史,还涉及一些经济史等多学科视角,进行综合性的研究。

刘先生也很注重御窑厂不同时期的遗物发现的研究。以蟋蟀罐为例,单一个器物他就写成了一本书。从一个器物里面发掘出文化价值和历史价值,甚至还纠正了历史上的若干失误。比如宣德皇帝是否有爱玩蟋蟀的喜好,正史上没有记录,但是遗物上面留下了痕迹。所以这种多学科研究的介入,使陶瓷史的研究更加丰富起来了。还有对永宣时代发掘器物的研究,也是采用多学科的方法,解决了背后的文化信息。还有在工艺史,甚至文献史方面,刘老师也是做了很多贡献的,比如像对《陶记》的研究,过去学术界都把它定为元代的著作。他根据多学科的研究和视野,揭示出文章应该是在南宋后期。

明宣德青花云龙纹蟋蟀罐御窑博物馆藏

早期刘新园老师做湖田窑的考古研究,他运用考古学方法,结合当时人们的审美需求,深入剖析了研究器物的形制和造型的变化,揭示了宋代器物产生这种变化以及后期覆烧工艺产生的原因。通过多学科的介入来解释这个器物,从器物本身来接收它的信息,我觉得应该是非常准确的,对后续学者的研究有很大影响。

郑鹏:

把陶瓷放到一个更广阔的空间里面。

江建新:

放到多维的空间里面来进行研究,所以他得出的结论比别人要丰富得多,而且更准确。

Q9郑鹏:

您从年轻时候就开始参与第二次全国文物普查,在此期间 您走遍了景德镇各个村落遗址点开展遗址调查,还有此后的 第三次、第四次的文物普查,这些文物普查对景德镇整个瓷业遗存体系的形成,能够起到什么样的补充性的作用?

江建新:

我也是受刘新园老师的影响,年轻的时候就开始做相关领域的研究。第二次全国文物普查的时候,刘老师让我来撰写文物志,那么我就根据这个要求,对景德镇的整个遗址进行了全面的考察。当然不是我一个人,是我们考古所的几个学者共同参与的。我们基本上把当时整个景德镇范围内,历代窑址的分布情况都理清楚,包括当时各个窑址的命名,有多少窑址,都是我们根据调查方法给它命名。我在总结的时候提出一个观念,早期的窑业堆积是沿着景德镇昌江流域的两条支流——南河和小南河流域大面积分布。

包括后来我们在景德镇御窑厂里面做的几十次调查,基本上把景德镇的遗存理清楚了。那么后期也做了很多工作,比如第二次、第三次全国文物普查就在这个基础上做了若干的补充,发现了一些新的我们过去没有发现的窑口。

过去前辈的学者得出的结论是:景德镇瓷的烧造时代可能是从晚唐五代开始。在做窑址分布工作的时候,通过对兰田窑的发现,就可以把它的时期推得更早一些,大概在中唐或者中晚唐开始有瓷业的生产,甚至和周边(比如:乐平)的窑业都有关系。

还有以前的学术界,包括日本的学界、陶瓷界,一提及宋代就说湖田窑最好。我们在调查也发现了,像南市街、寿安的产品也非常好,比如青白瓷,有些产品甚至还超过了湖田窑。这些问题都是在我们调查的基础上发现的。

宋青白釉刻花婴戏莲花纹碗故宫博物院藏

还有比如像堆砌的窑炉,我们发现很多龙窑的堆砌,早期龙窑的窑炉比较长一些。后来像兰田窑,在南市街发现的窑炉就比较短。根据发现,应该是因为烧造的时候有气氛和温度的要求,为便于控制窑室和气温,需要慢慢缩短。后来为什么在湖田窑会出现馒头窑、葫芦窑,都和这个有关系。这就是通过实地考古调查得出的结论,从调查的堆积规模,我们可以感受到宋代景德镇的陶瓷应该说是全国巨大的窑厂之一。青白瓷的烧造在当时应该是和越窑、龙泉窑、磁州窑、定窑应该是并驾齐驱,甚至有些产品还超过了它们,而且这种结论在第三次、第四次的考古调查过程中得到进一步地证实。

郑鹏:

在南河、小南河那一带,现在的堆积量还是非常大,是相对集中的一个产业区域。

江建新:

而且我们根据这些调查也可以发现一个问题,比如谈到南河流域和小南河流域,到了南宋又突然之间慢慢地消失了。这个时候的湖田窑,包括镇区的这些窑址就开始大量地丰富。我们通过考古的调查,也能获得一些陶瓷史上过去认识不到的或者认识不足的问题,比如窑业的迁徙。城市的兴起和窑业是相辅相成、此消彼长的关系,甚至它的烧造模式和生产模式,都可以通过考古获得一些信息。早期我们产品单一,到了宋、元以后,产品开始大量丰富起来了。青花瓷和釉上彩的出现,就需要大规模的生产集约化劳动。

乡村的单一产品的格局,生产形式就不具备这些条件,这个也是从遗址调查中可以获得的一些信息。而且我们通过调查也可以看得出来,当时的作坊非常少,规模也不大,窑址、窑炉多一些,作坊遗址至今都发现得不是很完整,可以想象当时的烧造、生产、成型的条件,相对简陋。

湖田窑遗址

Q10郑鹏:

御窑厂是景德镇 一个十分重要的文化遗产,当前景德镇正在全力推进“手工瓷业遗存 ”来申报世界文化遗产的这项工作。那么我们站在世界文化遗产这个角度,您是如何评价御窑厂的价值?

江建新:

御窑厂是14世纪后期到17世纪早期,从元代以后一直到康雍乾以前这段时间里世界瓷业巅峰的重要见证。从几个方面可以体现出来,第一个它是利用了当时最好的原料;第二它集中了当时最优秀的工匠、最好的设计师。同时还体现了各个时代、时期的不同审美要求,比如每个皇帝的审美要求,最上层的意识形态的,在瓷器上都得到非常集中地反映,代表了当时中国制瓷水平的最高水准。

御窑厂的价值就像百科全书,中国制瓷史中很重要的一部分内容可以在御窑厂中找到。从御窑厂的遗迹、遗存,包括它背后的一些文化遗物和遗迹,可以揭示出它背后的很多文化信息和价值,也是代表了当时每个时期最高的陶瓷水准的一个标杆性的窑厂。

郑鹏:

御窑厂是站在制高点上。

江建新:

世界陶瓷史上的一个制高点。

来源:弄子里的景德镇