点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

在中国航天科工三院

(以下简称“三院”)

提到北京动力机械研究所马瑞主任

同事们总会用一个词来形容他——“主动派”

15年来

他带领团队完成了多项关键技术攻关

主持及参与各类科研项目20余项

获国防科技进步二等奖两项

一等奖三项

发表论文30余篇

其中SCI超20篇

今天我们一起走近

哈工大2001级材料科学与工程学院校友马瑞

听他讲从一名初出茅庐的年轻博士

到成长为国家重大专项项目常务副总师

国家重大专项项目技术负责人的故事

主动求教

哈工大师者点燃学习热情

“最开始填报院校和志愿的时候

还比较懵懂

对‘焊接技术与工程’专业

也了解甚少

只是一心想着到离家远的地方读书

出去走一走,看一看”

这份朴素的想法

把马瑞带进了焊接的世界

也让他的人生与航天紧紧相连

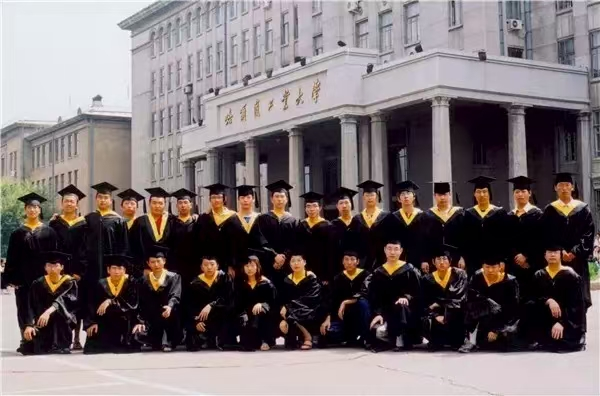

材料科学与工程学院2005届焊接一班毕业合影

(后排左四为马瑞)

刚一入学

学院就邀请了焊接结构专家钟国柱教授

为大家作讲座

讲座上的内容让马瑞

看见了个人与国家重大工程的连接

“听到钟老师讲他在航天五院

协助攻克返回舱焊接变形工程难题的经历

我才恍然大悟

自己学习的专业有多么重要

能够把所学内容

真正应用到解决国家重大工程的难题上

就是我一直向往的事”

建立起专业兴趣后

马瑞在哈工大的

成长、学习一路“主动出击”

“我从本科时候就跟着魏艳红教授

在一个方向上深耕学习

早早地便确定了研究课题”

为了让研究更扎实

他主动向各位老师请教学习

“哈工大的老师不藏私

不管是不是本专业的教师

只要学生去沟通请教

老师们都愿意答疑解惑”

向铸造专业教师请教热处理理论

到计算学部老师的课上学习建模思路……

“交叉学科的知识

对我的课题研究帮助非常大”

一路请教,一路向前

在哈工大九年

马瑞从本科读到博士毕业

主动担当

从一线磨砺到创出新路

“我从事的是航天发动机制造工作

从2010年毕业,就到了三院

这一干就是15年”

最初工作时

马瑞接触的是焊接工艺工作

跟产半年后

他主动请缨奔赴生产一线

“在学校的时候做了很多仿真计算工作

我想到一线去锻炼一下

把动手能力也提高起来”

一头扎进车间的马瑞

只要不出差

就在车间开设备从事生产工作

就这样干了三年

氩弧焊、电子束焊、激光焊……

马瑞样样上手

“一线的工作让我认识问题更直接、更清晰

理论和实践得以结合

说话更有底气

这为我整个职业生涯打下了坚实的基础”

“人最好能够一直保持主动性

尤其是主动学习的能力”

随着制造方式的更新

马瑞又主动转向增材制造领域

马瑞在2025年《装备强国》系列活动现场

回忆刚刚转到新领域时面对的挑战

马瑞告诉记者

“哈工大带给我最大的磨炼

就是让我哪怕面对新领域

也有信心独立解决问题”

最终,他凭借一次次技术迭代

和一遍遍实践尝试

带领团队建立起单位的3D打印专业

完成关键技术攻关并转化为生产能力

贯通3D打印及后处理全过程

成果通过多个型号考核与飞行试验

成为国内最典型的应用案例之一

主动育人

凝聚起“眼里有光”的团队

“团队的每个人

都要有自己的核心竞争力”

如今作为北京动力机械研究所主任

马瑞谈起带团队有自己的一套

他根据年轻人的背景和兴趣

帮助他们精准规划方向——

有人深耕材料端

有人突破工艺端

有人钻研设备端

“只有让员工保持随时离开的能力

才能真正留住人心”

马瑞在增材制造典型应用场景推广会现场

马瑞说

“领导者不该把人当‘砖头’

而是要帮员工变得更强”

在这种氛围中

团队成员不仅专业成长快速

眼里更是闪烁着对航天事业的热情

主动与担当

早已成为团队的共同底色

这份底色

也源自哈工大人的精神传承

“我一直觉得

哈工大人最大的特点就是踏实、扎实

靠技术说话,不玩虚的”

目前,马瑞在单位和学校

都担任博士生导师

不仅传授知识

更是把“主动”和“踏实”

传递给更多人

“带学生和带团队有共通之处

最重要的是让他们敢想、敢干、敢闯

科研上要主动钻研

工作中要主动担当

不能等着别人推着走”

在他看来

真正的成长

是在不断主动中磨炼自我

也在一代代传承中延续精神

马瑞作报告

从哈工大校园到航天一线

马瑞始终把个人成长与国家需求紧紧相连

“希望母校越来越好

希望哈工大人能够更广泛、更深入地

参与到国家重大工程建设中”

心怀祖国,奔赴星辰

这是马瑞

也是千千万万哈工大人的共同选择

文字丨吴雨巷 李双余

图片丨受访者提供

排版丨吴雨巷

责任编辑丨阚思邈

审核丨宋玲 李守斌