点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

在抗击日本帝国主义侵略的艰苦斗争中,中国共产党领导的东北抗日联军在白山黑水间历经生死磨砺,用鲜血与生命熔铸而成的东北抗联精神,以“忠诚于党的坚定信念,勇赴国难的民族大义,血战到底的英雄气概”为内核,跨越时空而历久弥新,成为中华民族精神谱系中极具分量的组成部分。

广袤的黑土地,是东北抗联的主战场。近年来,黑龙江省坚决担负起传承红色基因、赓续抗联精神的使命,从深挖创作资源、创新多元表达、构建良好生态等方面持续发力,通过影视、舞台、文学、美术等多种艺术形式,对东北抗联题材进行生动呈现与时代诠释,让这股跨越时空的精神力量在新时代焕发光彩,激励后人铭记历史、奋勇前行。

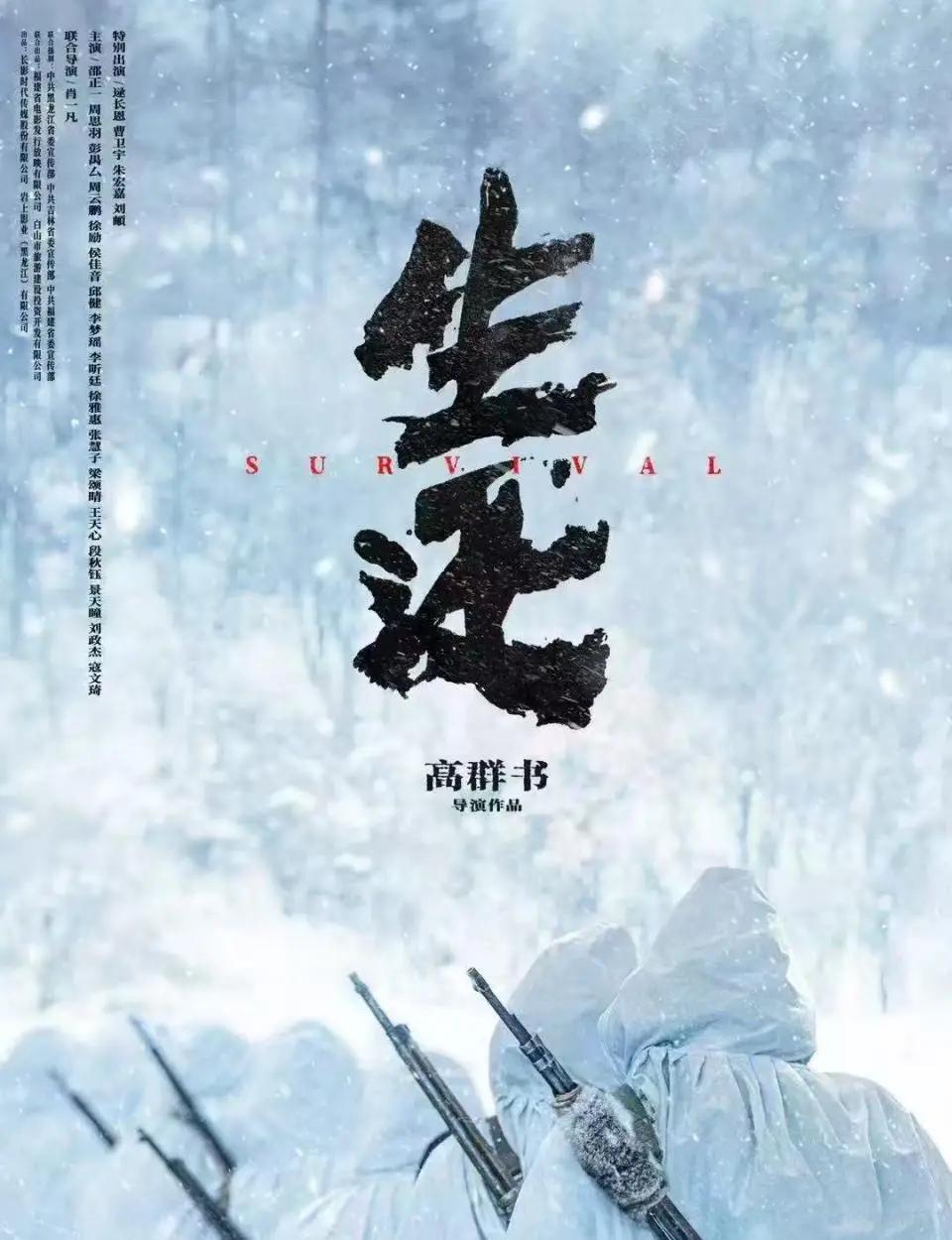

电影《生还》海报

电影《生还》剧照

(一)重大题材正剧:以恢弘笔触点亮历史空白

在东北抗联题材影视创作中,重大题材正剧以恢弘叙事构建历史全景。黑龙江省委宣传部牵头打造的电视剧《东北抗日联军》,作为国内首部以重大历史题材亮相、完整表现14年中国人民抗战史的作品,填补了抗联题材的创作空白。该剧以正剧的厚重质感全景式演绎东北抗战历程,生动塑造抗联英雄群像,成为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年重点献礼剧,于2015年7月在央视一套黄金时段播出。

口述史纪录片《永不褪色的记忆》则以“真实还原历史、留下永久档案”为宗旨,通过23位黑龙江籍抗联老战士的采访实录,串联起1931—1945年抗联在黑龙江境内的主要战斗、密营生活和国际协作。其中11位老战士在纪录片拍摄完成后相继离世,使得影像成为绝版史料,该片也因此成为黑土地抗战记忆的“活档案”,被中国广播电视协会评为“年度抗战题材十佳纪录片”。

(二)真实改编创作:从地域记忆到人类命运共情

立足真实历史事件的影视创作,既扎根地域记忆,又拓展国际视角。电影《战火中的芭蕾》以黑龙江边境“最后一战”为原型,首次尝试中俄团队共同打造,将抗联题材的真实性与浪漫主义美学创新融合。影片以东北抗日联军与苏联红军协作抗争为背景,巧妙交织跨国爱情、家国大义与人性反思,强调中俄两国在反法西斯历史上的共同记忆,兼具历史厚重感与国际视野。

针对“731部队”这一反人类罪行题材,黑龙江创作团队自2008年起深入梳理史料,以1949年苏联伯力审判战犯的庭审语音供述档案为突破口,采访原侵华日军第七三一部队队员清水英男,拍摄纪录片《七三一真相》在央视纪录频道播出。在此基础上推出的融媒版微纪录片《七三一·恶魔的饱食》,运用数据可视化技术呈现实验受害者跨国分布图,以跨国叙事和科学伦理追问突破地域传播边界,引发广泛关注。计划于今年上映的电影《731》和拍摄中的电视剧《反人类暴行》,进一步通过小人物命运与多国籍受害者遭遇,强化“反人类罪行无国界”的普世价值。

(三)小人物大历史:叙事视角的微观深耕与温度表达

为突破宏大叙事的局限,近年抗战题材影视创作也积极关注普通人的抗争故事。纪念抗战胜利80周年献礼剧《归队》取材于东北抗联教导旅史实,将革命历史的宏大主题与个人成长的鲜活故事紧密交融。该剧以并行或交叉的故事线,聚焦一支与大部队失联的抗联小队重新集结的历程,从普通战士视角“以小见大”展现抗联史诗,力求让“上价值”转化为“真价值”,预计下半年在央视和腾讯视频播出。

电影《生还》则以纪实风格再现“九一八”事变后东北人民的反抗史,生动描绘中国共产党领导下东北抗日联军的英勇斗争场景,既赞颂革命先辈的英雄气概,也展现其艰苦奋斗与无私奉献的精神,通过个体命运折射时代洪流。

(四)谍战 IP 创新:经典叙事的时代延续与形式拓展

《夜幕下的哈尔滨》开辟了将谍战元素融入抗联叙事先河,其“明暗双线交织”的叙事结构拉满戏剧张力,成为抗日谍战题材的代表IP,带动《马迭尔旅馆的枪声》《悬崖》等系列作品创作。2025年,该剧被改编为音乐剧,于7月4日在哈尔滨大剧院首演后赴北京、上海等地巡演,延续经典IP的生命力。

此外,由龙江题材文学经典改编的《林海雪原》《智取威虎山》等作品,将“雪原”“密营”等黑龙江地域符号与抗联历史结合,探索“主旋律+类型片”思路,其“以智克险、以少胜多”的故事框架和抗联战士“以雪为被、以树为盾”的生存状态,成为战争题材影视创作的范例。

二、艺韵铸魂:多元艺术的立体表达与精神镌刻(一)舞台绽放:以鲜活演绎活化英雄群像

舞台艺术通过多元形式让抗联故事立体呈现。围绕赵一曼事迹,话剧《赵一曼》、清唱剧《永远的冰凌花》、现代京剧《血沃冰花》从不同艺术维度刻画英雄精神;地方戏曲中,龙江剧《鲜儿》融合地域特色与革命叙事,获“文华奖”等荣誉,成为传统艺术创新范例;主题演出如舞台剧《黑龙江“四大精神”颂》以“文艺+宣讲”模式,将抗联精神与其他精神谱系串联,在“‘初心如磐使命在肩’庆祝中国共产党成立100周年大型文艺演出”中以“交响音舞诗画”再现历史场景,让红色基因可感可触。

音乐剧《夜幕下的哈尔滨》布景吸引观众打卡

(二)文心传承:以经典文本筑牢历史根基

文学为抗联题材提供深厚素材支撑。黑龙江本土作家群体深耕抗联题材,迟子建的《伪满洲国》、全勇先的《悬崖》、唐彪的《赵一曼女士》等作品,在故事张力与思想深度上兼具高水准,其中《夜幕下的哈尔滨》更成为抗日谍战题材的代表 IP,其 “明暗双线交织” 的叙事结构为系列谍战影视作品提供了创作范本。此外,《中国共产党在黑龙江的一百年》《中国共产党东北交通线》等史料著作,系统梳理抗联革命脉络,为各类创作奠定了扎实的历史根基。

(三)视听定格:以直观表达凝结精神瞬间

视觉与听觉作品以感染力传递抗联记忆。美术领域,版画《冰趟子战役中的赵尚志》被中国共产党历史展览馆收藏,水彩画《乌斯浑河岸》(“八女投江”题材)首获“中国美术奖”金奖;广播剧《赫哲人的“伊玛堪”》聚焦少数民族抗战时期文化保护,获“五个一工程奖”,以独特视角延续抗联精神,让红色记忆在多元艺术中生生不息。

三、薪火相传:传播创新与生态构建的时代探索(一)融媒破圈:分众传播与多维渠道的破壁实践

为让抗联故事突破地域与代际局限,黑龙江构建了分众化传播矩阵。融媒微纪录片《七三一恶魔的饱食》以竖屏短视频、数据可视化呈现跨国证据链,在社交平台引发热议;《故事里的黑龙江》邀请名人与创业者讲述“小人物大故事”,用年轻化语言拉近与受众距离;《抗联英雄传》通过“评书演绎+嘉宾访谈”活化历史,强化情感共鸣。

在渠道整合上,“央视黄金档+视频网站”的台网联动模式成效显著,《东北抗日联军》《悬崖之上》既覆盖主流观众,又借助网络话题实现长尾传播。同时,“跟着影视剧去打卡” 活动联动731罪证陈列馆、抗联遗址,推动影视与文旅融合,让静态历史转化为可体验的文化消费。

(二)机制护航:史料根基与政策支撑的全链保障

黑龙江为抗联题材创作建立了全链条支撑体系。史料方面,系统性保护抗联遗址,东北烈士纪念馆等场馆遍布全省,抗联数据库与专家库为创作提供学术支撑,《东北抗日联军军史丛书》等著作夯实历史根基。

政策与资金上,省级文化资金年均30%以上投入抗联题材,重点项目可走“绿色通道” 加速落地;“拍在黑龙江”影视服务平台提供全流程配套,“专家会诊”机制确保作品史实准确。社会氛围营造上,“重走抗联路”活动与英雄命名街道,让抗联精神融入日常。

(三)未来向新:瓶颈突破与长远布局的发展路径

当前抗联题材创作仍需破解三大现实挑战:其一,需跳出主题概念化窠臼,深耕无名英雄的鲜活故事以增强叙事感染力;其二,需强化与年轻群体的情感联结,拓展微短剧、网剧等适配新形式;其三,需提升国际传播效能,以人类命运共同体视角构建跨文化共情。

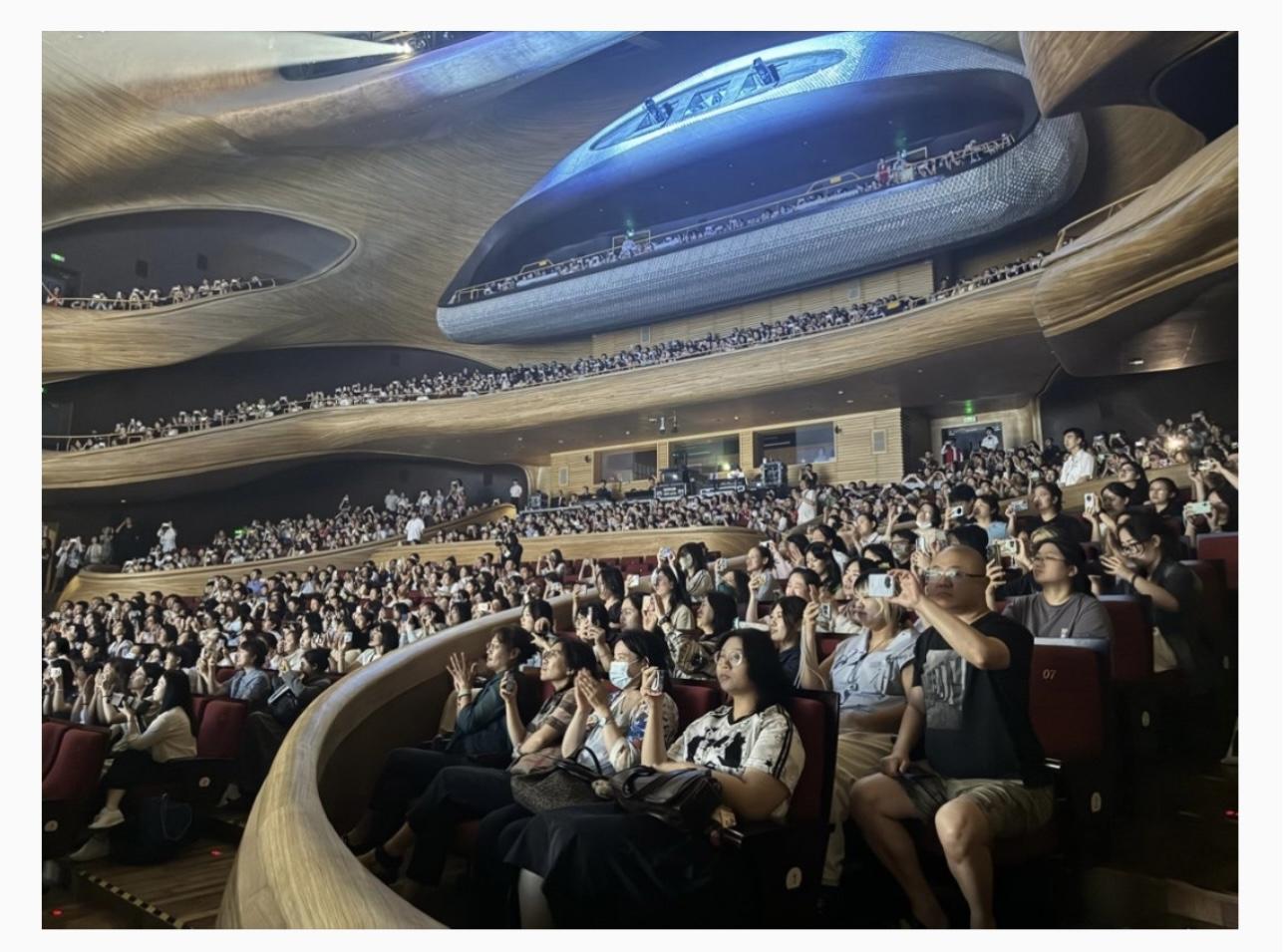

音乐剧《夜幕下的哈尔滨》演出现场座无虚席

对此,黑龙江已明确未来三大发力方向:推动《伪满洲国》等文学经典影视化,探索 AI/VR 技术还原历史场景,以技术赋能激活内容生命力;建立跨地域创作合作平台,联合中俄打造反法西斯题材作品,以国际视野拓宽传播边界;深化“文艺+科技+文旅”融合,让抗联精神从精神符号转化为驱动发展的现实动力。

结语:让抗联精神照亮民族复兴征程东北抗联精神,是黑土地上永不褪色的精神图腾。这片曾见证杨靖宇、赵一曼等先烈殊死抗争的土地,如今正以影视、舞台、文学、美术等多元艺术形式,让这段可歌可泣的历史在新时代焕发新生。

当下,从纪念抗战胜利80周年的影视新作到“跟着影视剧去打卡”的文旅融合,传承之路仍在延伸。这些作品不仅是历史的见证,更是未来的引路灯——它们提醒我们,唯有铭记“火烤胸前暖,风吹背后寒”的艰苦卓绝,才能更坚定地走向未来的光明征程。抗联精神的传承,从来不是对历史的简单复刻,而是让英雄的精神基因融入民族血脉。当文艺作品让更多人窥见真相,感受信仰并触摸文化根脉,这段历史便不再是遥远的故事,而会成为激励每一代人奋勇前行的力量源泉。

(作者初阳系黑龙江省文艺评论家协会会员 )