点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

近年来,科学家会使用橡皮泥模拟毛毛虫、果实、鸟蛋、蛇类、蛙类等来量化生物互作的类型和强度。这种方法因其成本低、操作简便而被广泛应用。例如,国外有学者利用绿色橡皮泥捏成的毛虫验证了生物互作强度随着纬度与海拔的升高而减弱的假说。

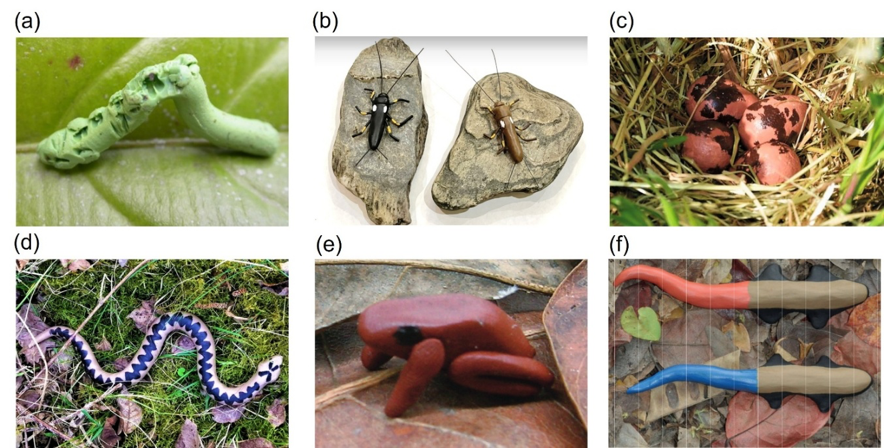

各类橡皮泥模型被广泛用于量化生物互作。

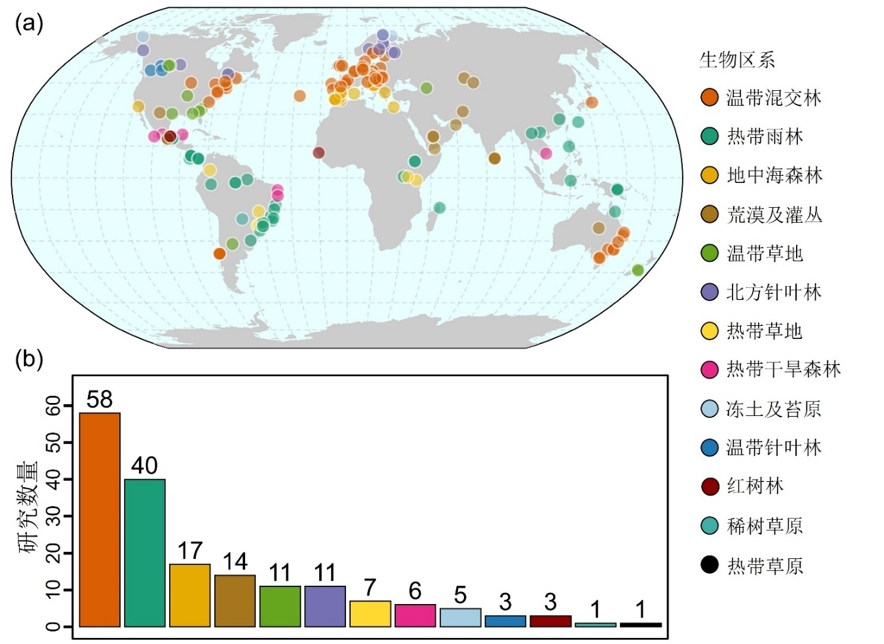

中国科学院武汉植物园研究员陈思翀介绍,团队系统梳理了以往文献,共有154篇研究应用了橡皮泥模型法。研究对象涵盖食虫互作、食果互作、脊椎动物捕食、巢捕食等;地理范围几乎覆盖所有生物区系,其中温带混交林与热带雨林是最常被研究的两类生物区系。这反映了橡皮泥模型在生物互作研究中的广泛应用。

橡皮泥模型被广泛应用于全球不同生物区系。

a. 以往研究的地理分布及对应生物区系;b. 不同生物区系的研究数量。

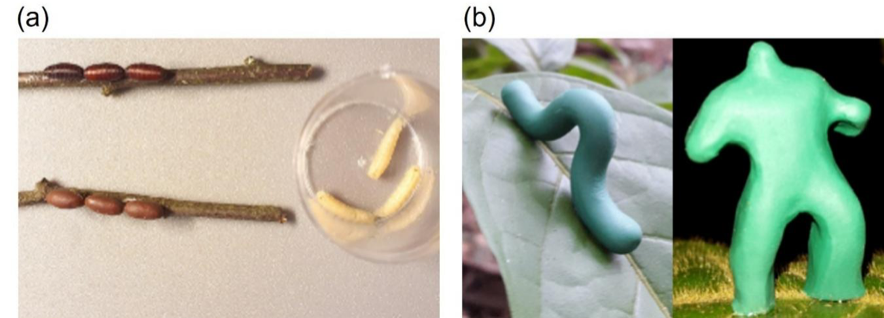

然而,近来也有研究对橡皮泥模型法提出了质疑。有学者研究发现,真实蛆虫、虫蛹和橡皮泥模型上动物痕迹的类型及时间格局存在着较大差异。还有学者发现,造型奇异的绿巨人模型与绿色毛虫模型被动物攻击的概率没有显著差异。

以往研究表明橡皮泥模型法可能存在局限性。

团队成员、博士研究生黄猇表示,动物的感官系统与人类可能存在差异。在捕食过程中,许多动物不仅依赖视觉信息,还会综合利用气味、运动等多种感官线索进行猎物识别。然而,橡皮泥模型通常仅具备静态的视觉特征,缺乏其他重要的感官信息,其在量化生物互作强度方面的有效性还需进一步验证。

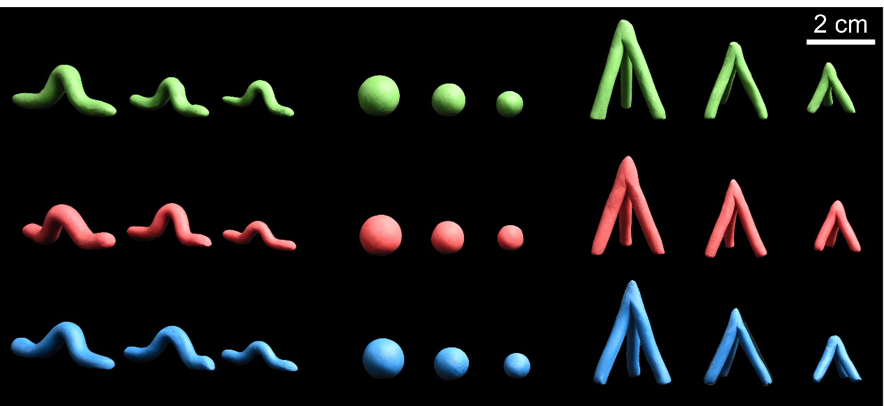

为此,团队在温带阔叶混交林(河南董寨)和热带雨林(云南西双版纳)开展实验,这两个地点代表了以往橡皮泥模型法被广泛应用的生物区系,共放置了2430个的橡皮泥模型,包含27种不同的颜色、形状、大小,既涵盖自然界中常见的猎物类型,也包含自然界中几乎不存在的造型作为对照。

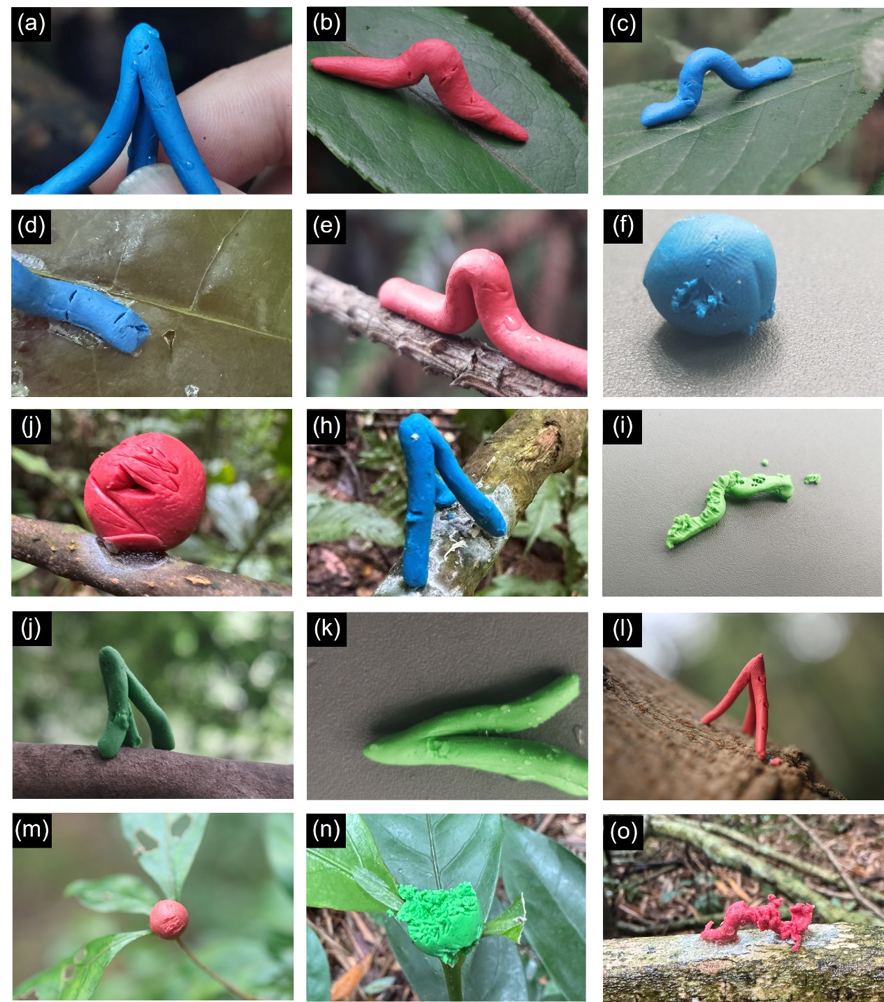

实验中放置的27种橡皮泥模型。

团队观测到了多个动物类群(无脊椎动物、鸟类、哺乳动物)在橡皮泥模型上留下的痕迹。然而,无论模型的颜色、形状还是大小如何变化,动物留下痕迹的概率均无显著差异。

在橡皮泥模型上观察到的动物痕迹。

a–d.无脊椎动物通常留下细小裂口;e–h. 鸟类会用喙啄出尖锐痕迹;i–o. 哺乳动物则会用牙齿和爪子在模型上留下明显的咬啮或抓挠痕迹。

“实验结果表明,动物很可能并未将这些橡皮泥模型识别为特定类型的猎物。模型上留下的痕迹可能有一部分源于动物出于好奇心的探索性接触。因此,橡皮泥模型法可能无法准确反映生物之间的互作类型及其强度。”陈思翀表示,研究系统验证了橡皮泥模型法在量化生物互作强度中的局限性,强调了生态学实验中人为偏见可能带来的结论偏差。“只有跳出人类固有视角,才能更准确地认知和理解自然规律。”

(光明日报全媒体记者王建宏、张锐 通讯员江珊)