点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

李四光先生以地质学家的科学思维跨界叩问历史,以严谨的科学态度,开创性地将数学计量统计方法引入历史研究,通过对自秦始皇统一中国至民国十八年的2150年内战频度进行量化分析,以五年为单元绘制“内战频度曲线图”,实证揭示中国历史存在三个高度相似的治乱周期,开创了我国计量史学的先河。尤其是他基于周期规律,将1927年国民政府定都南京判定为“首都南迁”,精准预见后续历史走向,彰显科学家深邃的历史洞见。其研究成果与黄炎培在“窑洞对”中提出的“历史周期率”相映成辉,为中国共产党探索跳出“历史周期率”的路径提供了宝贵启示。我们要传承和发扬这些历史智慧,以清醒的历史自觉和坚定的实践担当,奋力书写跳出历史周期率的新时代答卷。

李四光与“历史周期率”

——地质学家的“跨界”研究与启示

戴光忠 安幼林 辛莉 杨良哲 刘汉生

一、引言

李四光是中国现代地质学的开拓者和新中国地质事业的主要奠基人之一,是卓越的科学家、世界著名地质学家、杰出的教育家、伟大的爱国主义者和社会活动家。他不仅在地质学领域取得了举世瞩目的成就,还展现出令人惊叹的跨界才华,例如,他创作了中国第一首小提琴曲《行路难》,他还是一位音乐家。

他在历史研究方面也有深厚的造诣。与传统历史学者的定性分析不同,他以科学家严谨的态度、敏锐的洞察力和跨学科的广博学识,首次将数学的计量统计方法引入历史研究。通过对自秦始皇统一中国(公元前221年)到民国十八年(公元1929年)间的内战频度进行详尽的量化分析,绘制出清晰的治乱周期曲线,揭示了中国2150年历史的政权更迭周期性规律,并于1932年发表了《战国后中国内战的统计和治乱的周期》一文。这一“跨界”成果为历史研究注入了科学基因,成为我国第一篇计量史学论文,开创了我国计量史学的先河,为探索历史发展周期性规律提供了全新视角。该成果与黄炎培于1945年“窑洞对”中提出的“历史周期率”异曲同工、相映成辉,他们对中国历史演变规律的深入思考,对未来中国突破“历史周期率”的束缚有着深刻启示。

二、李四光对中国治乱周期规律的深度剖析

(一)创新研究方法

1932年,为庆祝蔡元培65岁生日,李四光撰写了《战国后中国内战的统计和治乱的周期》这篇论文。在这篇文章中,他开创性地将数学的计量统计方法运用到历史研究当中,选择以国内战争作为检测治乱的关键标准,通过统计内战频度,结合历史事件和时代特色,来揭示历史周期的规律性。他认为内战的有无是治乱的直观征象,而内战的频繁度则能精确表示扰乱的程度。为确保研究的科学性和数据的可靠性,他制定了一套严格且细致的标准。

在战争性质的界定上,李四光明确区分内战与对外战争。例如,汉与匈奴的战争被归为对外战争,而东晋六朝时期北方民族之间的战争则被归类为内战。这种区分并非随意为之,而是基于对历史背景和战争本质的深刻理解。对于战争次数的判定,他以交锋次数为准,即使战事连续,每次交锋都被视作独立的战争单位。这一判定标准保证了数据统计的准确性,避免了因战争形式的多样性而导致的统计误差。

在数据来源方面,李四光秉持严谨的治学态度。他主要依据齐召南的《历代帝王年表》、东京三省堂出版的《世界年鉴》和《太平天国战史》等权威历史文献进行数据收集。考虑到民国时期历史资料的特殊性和局限性,他结合个人观察与记忆补充相关数据。这种多渠道的数据收集方式,使得数据来源丰富而且可靠。

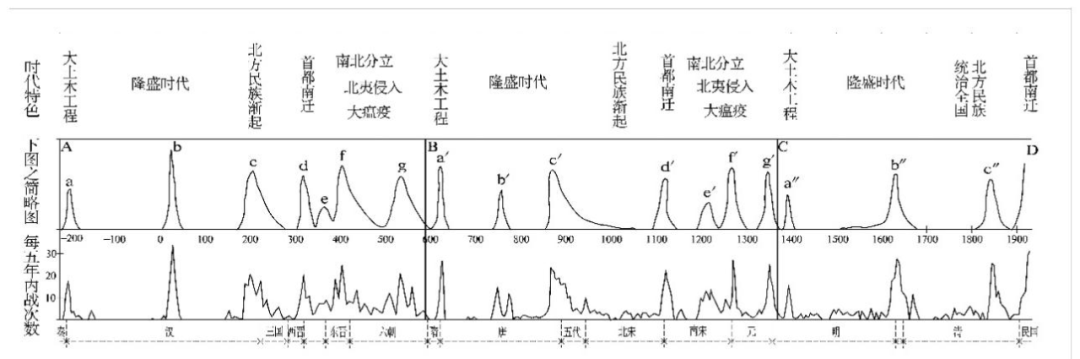

在数据处理阶段,李四光以每5年为一个单位,计量内战的次数,以此确定各时间段的内战频度。随后,他以横坐标表示时间,纵坐标表示战争频度,绘制出极具学术价值的“中国内战频度曲线和中国历史上重大事件的比较”图(见下图)。通过这一曲线,将历史的治乱变化情形以直观的图文形式呈现出来,为后续的分析打下了坚实的基础。

中国内战频度曲线和中国历史上重大事件的比较

(公元前221年至1929年)(引自《李四光全集》第八卷)

(二)理清历史脉络

通过对数据和曲线的深入分析,李四光将自秦朝以来2150年的历史划分为三个周期,让这一时期的历史脉络一目了然。

第一周期(公元前221年—588年),始于秦朝建立。秦始皇统一中国后,大兴土木修建长城、阿房宫,秦朝二世而亡,成为短命王朝。汉朝建立后进入“隆盛时代”,如图中所示的a-d,涵盖了文景之治、汉武盛世、光武中兴及魏晋的部分繁荣时期,期间也包括王莽篡权、农民起义等乱世扰动,到北方民族渐起、东晋首都开始南迁,“隆盛时代”结束。随着五胡乱华、南北对立,整个社会进入混乱时期,如图中所示的d-g,直至周期结束。

第二周期(589年—1367年),从隋朝结束南北朝分裂局面开始。隋朝统一全国后,大兴土木工程开凿大运河,但因隋炀帝的暴政,统治短暂,成为短命王朝。唐朝建立后进入“隆盛时代”,如图中所示的a’-d’涵盖了唐朝的贞观之治、开元盛世和北宋的部分繁荣时期,期间也包括了安史之乱、五代十国等乱世扰动,到北方民族渐起、南宋首都开始南迁,“隆盛时代”结束。到北方民族渐起、东晋首都开始南迁,“隆盛时代”结束。随着金灭北宋后,南宋与金国对峙,后来蒙古崛起,蒙古军队先后灭金、攻宋,元朝建立,如图中所示的d’-g’,直至周期结束。

第三周期(1368年—1929年),自明朝建立开始。明朝建立后大兴土木,如修建长城、疏通运河等,进入“隆盛时代”,如图中所示的a”-d”,期间涵盖了明朝的永乐盛世、清朝的康乾盛世等繁荣时期,中间伴随明末李自成领导的农民战争、清朝的三藩之乱等乱世扰动,到晚清时期、“民国”建立、首都南迁,内忧外患不断,“隆盛时代”随之结束,整个社会进入相对混乱时期。

(三)总结历史规律

李四光发现,每个周期都呈现出惊人相似的特征。周期开始时,往往是一个军事强大但统治短暂的王朝实现中国的重新统一。接着会迎来四百年左右的“隆盛时代”,期间虽然会有一次比较大的改朝换代,但总体特征是社会经济发展,文化繁荣、国力强盛。随后,一系列战乱爆发,首都从北方迁往南方,形成南北对峙局面,“隆盛时代”结束。接着,“首都南迁”的王朝覆灭,外族入侵与内乱频发,整个周期结束,中国人又将国家重新统一,历史又重新开始循环。特别值得一提的是,李四光将1927年“国民政府”定都南京判定为“首都南迁”,并结合前两次“首都南迁”之后的历史演变进行分析,展现出非凡的政治勇气和高度的历史预见性。

三、“黄炎培之问”与“李四光之论”殊途同归

(一)“黄炎培之问”的历史背景与核心内涵

1945年7月,抗日战争即将胜利,中国面临着战后发展的关键抉择。黄炎培等六位国民政府参政员应中共中央和毛泽东主席的邀请,前往延安访问。在延安期间,黄炎培与毛泽东进行了多次深入交流。返回重庆后,黄炎培写就《延安归来》一书,记录此次行程,其中著名的“窑洞对”成为历史佳话,《毛泽东年谱》对此也有记载。

在“窑洞对”中,黄炎培感慨道:“我生六十多年,耳闻的不说,所亲眼看到的,真所谓‘其兴也悖焉’,‘其亡也忽焉’,一人,一家,一团体,一地方,乃至一国,不少单位都没有能跳出这周期率的支配力。一部历史,‘政怠宦成’的也有,‘人亡政息’的也有,‘求荣取辱’的也有,总之没有能跳出这周期率。中共诸君从过去到现在,我略略了解的了,就是希望找出一条新路,来跳出这周期率的支配”。黄炎培带着对中国未来的担忧与期待,提出了“黄炎培之问”。

毛泽东则坚定地回答:“我们已经找到新路,我们能跳出这周期率。这条新路,就是民主。只有让人民来监督政府,政府才不敢松懈。只有人人起来负责,才不会人亡政息。”这次交谈深刻反映了当时中国共产党对政权建设的思考,为中国未来的发展指明了方向。“窑洞对”也为中国共产党探索政权建设路径提供了重要思想来源。

(二)学术研究与政治哲学的殊途同归

李四光的《战国后中国内战的统计和治乱的周期》一文,是从学术研究的角度出发,运用科学的方法来揭示历史循环的周期性特征。李四光的研究专注于历史规律的客观性,通过对大量历史事实及其相关数据的分析,揭示了中国历史治乱周期的客观存在及其特征,形成了“李四光之论”。他的研究成果有助于从长周期的宏观层面来科学把握历史发展走向,进而理解历史事件发生的内在本质与客观规律。“李四光之论”在总结历史规律的同时,还提出国家和民族的未来发展应该摆脱“历史周期率”的束缚。

“窑洞对”中的“黄炎培之问”,主要是从政治哲学角度进行思考,通过对历史规律的总结和对现实问题的观察来提出问题,进而探讨政权建设的理念、原则和路径,探寻长治久安的方法。在“窑洞对”中,毛泽东回答了“黄炎培之问”,提出了民主和“人民监督”的理念,强调人民在国家治理中的主体地位,为建立民主制度、保障人民权利提供了理论依据,也为中国共产党在取得政权后如何治理国家提供了具体指导。

可以说“李四光之论”是“黄炎培之问”的科学可靠的历史依据,二者相互补充、异曲同工。他们都充分认识到“历史周期率”的存在是客观事实,必须正视这一规律。而“窑洞对”则为解决“历史周期率”问题提供了实践方向,强调了政治制度和人民参与的重要性。两者共同为认识和应对“历史周期率”提供了全面的视角,进而从历史规律的科学认知出发,结合现实政治实践,探索实现国家长治久安的正确道路。

四、李四光“跨界”研究的学术价值与历史价值

(一)学术价值:开创计量史学的先河

李四光的《战国后中国内战的统计和治乱的周期》一文,通过科学的统计方法揭示了中国历史的治乱周期现象,开创了计量史学的先河。他将数学方法应用于历史研究,这在当时是一种极具创新性的尝试。传统的历史学研究主要依赖于文献资料的整理和分析,侧重于定性研究;而李四光运用数据统计、图表分析等方法,从宏观的历史长河中选取内战频度这一量化指标,构建历史周期模型。这种跨学科的研究方法打破了学科之间的壁垒,为历史学研究开辟了新的路径。

著名文史专家叶景莘在《中华治乱通铨》中提到,李四光的文章通过统计内战频度,揭示了中国历史的治乱周期现象。他指出:“李君此文将自秦始皇统一至民国十八年共二一五零年中之内战,按每五年计算其役数而得内战频度,以之制为曲线图而得治乱周期之现象。李图以自秦至隋之八二零年为A周期,自隋至明之七八零年为B周期,其时期长短约相等而曲线之波动亦相类似。此二周期皆先有长期之承平而继之以长期之纷乱。”叶景莘认为,李四光的研究方法具有开创性,通过定量统计揭示了历史规律,为理解中国历史的长时段发展提供了重要的参考。

著名科学与技术哲学专家刘则渊在《李四光的人文素养》中,评价李四光的文章为我国第一篇计量史学论文,具有重要的学术价值。他指出:“这篇论文的价值,不只提出了重大的历史问题,还在于第一次把数学方法引入了中国历史学领域,成为我国第一篇计量史学论文。”刘则渊还强调,李四光用数学语言描述历史现象的方法,给人耳目一新的感觉,为历史研究提供了新的视角和工具,即使在今天仍具有重要的借鉴意义。

(二)历史价值:历史走向的深邃预言

李四光在《战国后中国内战的统计和治乱的周期》一文中,通过严谨的定量分析,发现了中国历史的治乱周期现象,他将秦始皇统一中国到“民国”时期的2150年历史划分为三个周期,这三个周期的历史与运行轨迹高度吻合,具有显著的“周期率”特征。他深刻认识到,每个周期都经历了由乱到治、由盛转衰的过程,而中华民族总能在衰落之后重新崛起。尽管当时中国面临着内忧外患,日本帝国主义的侵略加剧,国内政治局势动荡,但李四光凭借对历史规律的深刻理解,看到了中华民族复兴的必然性。

李四光在文章中指出,当时的“民国”正处于一个周期的第四次扰乱波动,而这个周期尚未结束,预示着未来还会有更严峻的挑战。他将1927年国民政府定都南京判定为“首都南迁”,更有着极其准确的历史预见性。他指出:“从每一周期开始的时候到首都迁移的时候,计算起来,共有五百四五十年。三次如是,都是偶然吗?”这一判断与当时中国面临的内忧外患相契合,也与中国经历的军阀混战、抗日战争等重大历史事件相呼应。可以说他预见了抗日战争必将胜利的历史必然,预见了国民党政府必将垮台的历史结局,预见了中国必将实现完全统一、中华民族必将实现伟大复兴的历史大势。

李四光文章的历史价值着重体现在对历史规律的系统性研究和对未来趋势的准确预测上,遗憾的是其价值没有得到充分挖掘和利用。正如刘则渊所言:“可惜,这篇文章至今并未引起历史学家们的注意。”非常巧合的是,在2019年中华人民共和国成立70周年前夕,新加坡著名学者王赓武发表了《这一次中国的崛起有所不同》一文,文章认为从1949年新中国成立开始的崛起,是战国以来中国经历三次崛起之后的第四次崛起。而前三次崛起与李四光统计曲线三大周期中的“隆盛时代”有着惊人的相似,可见李四光这个“跨界”研究成果的历史价值之大。

五、李四光“跨界”研究的当代启示

(一)站稳人民立场,是跳出“历史周期率”的价值根基

李四光强调“中国人的命运毕竟在中国人手里”,这一观点与在“窑洞对”中黄炎培提出的“只有大政方针决之于公众,个人功业欲才不会发生”不谋而合,形成历史共振。他们都认识到,人民是历史的创造者,只有充分发挥人民的主体作用,才能推动历史的进步,这与中国共产党的执政理念高度一致。在“窑洞对”中,毛泽东提出了“人民监督”这“第一个答案”,其核心是发展人民民主,让权力在监督下运行;习近平多次强调“江山就是人民,人民就是江山。”将中国共产党的人民性深深地融入执政基因,使这一历史智慧得到高度升华。站稳人民立场、全心全意为人民服务,筑牢防止“政怠宦成”“人亡政息”的思想堤坝,这也正是中国共产党跳出“历史周期率”的根本价值取向。

在新时代,中国共产党坚持以人民为中心的发展理念,取得了一系列举世瞩目的发展成就。通过全面深化改革,不断激发人民群众的积极性和创造力,使人民成为推动社会进步的根本动力。在经济领域,通过推动供给侧结构性改革,适应经济发展新常态,不断提升经济发展的质量和效益。在社会治理方面,构建共建共治共享的社会治理格局,提升社会治理效能。在民生领域,坚持精准扶贫,实施乡村振兴战略,人民群众的获得感和幸福感不断提升。中国共产党领导广大人民在经济发展、社会治理、科技创新等方面所取得的巨大成就,充分体现了对历史趋势的深刻把握和对历史周期率的主动突破。

(二)推进自我革命,是跳出“历史周期率”的内在要求

李四光在剖析历史周期时指出:“隆盛的时候,渐渐堕落,内部的混乱,也渐渐显著。”“凡有内战发生,都非偶然的现象,当时的人民,必定受了相当的压迫或相当的刺激,才敢铤而走险。”这与黄炎培在“窑洞对”中提及的“政怠宦成”“人亡政息”等历史隐患形成深刻呼应,这直接关系到执政者对“历史周期率”的破解成效。习近平在党的十九届六中全会和党的二十大报告中明确指出,自我革命是跳出“历史周期率”的“第二个答案”,将政党建设的深层规律提升到新的理论高度,为百年大党在长期执政中保持生机活力提供了行动指南。

“第二个答案”的核心要义,在于以刀刃向内的勇气推进自我革命,始终保持正视问题的自觉和解决问题的决心。党的十八大以来,中国共产党以“得罪千百人、不负十四亿”的使命担当祛疴治乱,从制定实施中央八项规定纠治“四风”顽疾,到“打虎”、“拍蝇”、“猎狐”多管齐下形成反腐高压态势;从修订党内法规扎紧制度笼子,到开展党史学习教育、中央八项规定精神学习教育筑牢思想根基,构建起“理论武装—制度约束—实践淬炼”的自我净化体系。特别是2024年《巡视工作条例》的修订,标志着党内监督向全周期管理升级,通过“发现问题、形成震慑、推动改革、促进发展”的巡视巡察联动机制,实现了对权力运行的全过程监督,让自我革命的“手术刀”始终对准自身病灶。

在新时代的“赶考”路上,自我革命已成为中国共产党最鲜明的品格和最大的优势。这既是对李四光历史周期研究的当代回应,更是对“窑洞对”政治智慧的创造性发展,为跳出“历史周期率”提供了永不褪色的内在动力。

(三)践行“两个答案”,是跳出“历史周期率”的实践路径

李四光指出“即令周期律过去可以适用,我们不能无条件地说可以适用于未来。”“突破历史束缚需今日中国人之努力和世界的环境。”这一前瞻性思考在党的百年探索中得到了创造性回应。从毛泽东在“窑洞对”中提出“人民监督”的“第一个答案”,到习近平强调“自我革命”的“第二个答案”,中国共产党构建起外靠人民监督、内靠自我革命“内外兼修”的运行体系,为跳出“历史周期率”提供了实践路径。

“两个答案”在中国共产党的初心使命中得到辩证统一。人民监督是外力驱动,通过健全民主制度、拓宽监督渠道,让党始终听到人民的声音、回应人民的诉求;自我革命是内力革新,通过严明纪律规矩、深化制度治党,确保党在长期执政中不变质、不变色、不变味。这种“外修于制、内修于魂”的治理逻辑,既传承了中华文明的自律传统,又赋予新时代政党治理新的内涵。面对百年未有之大变局,当人民满不满意成为评判工作的根本标准,当自我革命精神成为党内政治生活的常态,历史周期率的兴衰怪圈也将从根本上打破。

六、结语

李四光以地质学家的身份“跨界”研究历史,其成果《战国后中国内战的统计和治乱的周期》意义非凡。他不仅开创了计量史学的先河,为历史研究提供了全新的方法和视角,还通过对中国历史治乱周期规律的揭示,展现出对历史发展的深刻洞察与深邃预见。与黄炎培在“窑洞对”中提出的“历史周期率”相结合,分别从学术和政治两个维度,为把握历史大势、应对“历史周期率”提供了全面的思考框架。他的研究让我们认识到历史规律的客观性,而“窑洞对”则为解决“历史周期率”问题指明了实践方向。

在新时代,李四光对突破“历史周期率”的思考和预言依然具有重要的启示作用。他对中华民族伟大复兴的坚定信念、对历史规律的科学认知以及对人民主体地位的强调,都为中国共产党带领中国人民实现中华民族伟大复兴提供了宝贵的精神财富。我们要传承和发扬这些历史智慧,坚持以人民为中心,勇于自我革命,积极应对各种风险挑战,以清醒的历史自觉和坚定的实践担当,奋力书写着跳出历史周期率、迈向长治久安的新篇章,让中华民族在世界舞台上焕发出更加耀眼的光芒。