点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

编者按:在126年办学历程中,华中农业大学这方热土培养出了一批时代“大先生”,他们坚定心有大我、至诚报国的理想信念,陶冶言为士则、行为世范的道德情操,涵养启智润心、因材施教的育人智慧,秉持勤学笃行、求是创新的躬耕态度,勤修乐教爱生、甘于奉献的仁爱之心,树立胸怀天下、以文化人的弘道追求,他们是为学、为事、为人的大先生。从来多古义、可以赋新诗,在教师节前夕,南湖新闻网特推出专栏【狮山大先生】,讲述部分“大先生”事迹,照见过去、瞭望未来,以期更好地弘扬教育家科学家精神,为建设特色鲜明世界一流大学凝聚前行力量。本期讲述杨新美先生的故事。

荆楚大地,有两座刻着同一个名字的铜像分置两处,承载着人们对一位故人的追思。一座伫立在华中农业大学应用真菌研究所前,纪念他为学为师,成就卓著,桃李天下;另一座伫立在随州市随县三里岗镇,纪念他服务社会,推广菌蕈,造福一方。

位于华中农业大学应用真菌研究所前和随县三里岗镇的杨新美教授铜像

他就是我国著名农业教育家、植物病理学家和真菌学家杨新美教授,一位在教书育人、菌物生理生态学、遗传育种学及栽培学领域硕果累累的大先生。

杨新美于1911年10月出生在江西省南昌县(今南昌市)一个知识分子家庭。1931年,考入浙江大学农学院植物病虫害学系。1950年底,怀着对新中国的无限热爱,从英国伦敦大学帝国理工学院学成归国,成为新中国成立后归国的第一批博士。1952年全国院系调整,杨先生转入我校任教。2005年9月,先生在翰墨纸堆中与世长辞。

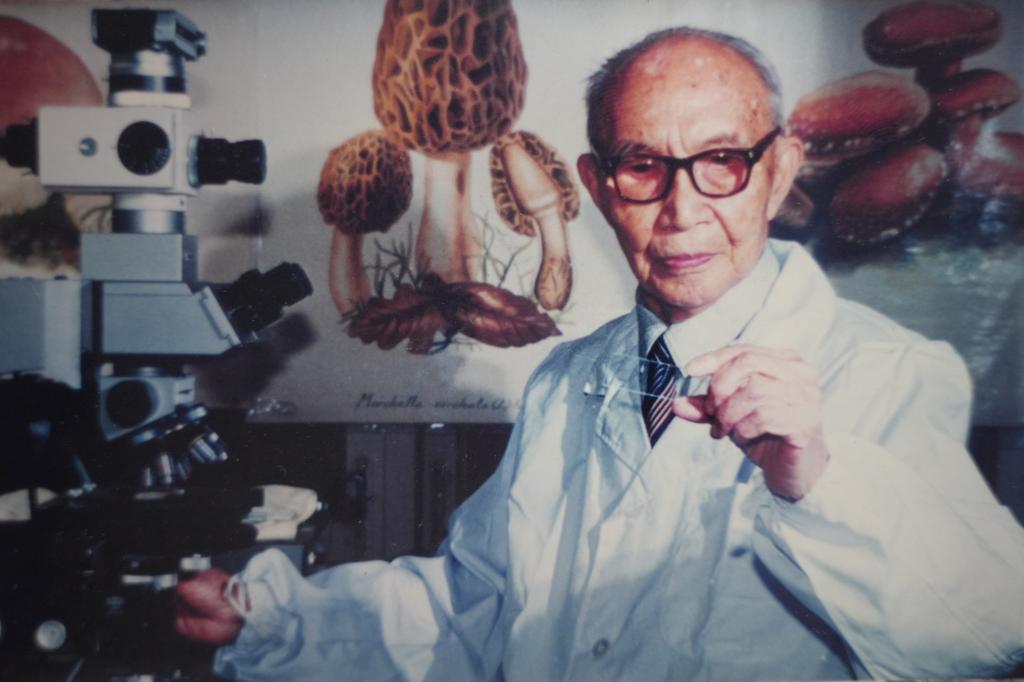

杨新美教授在实验室

终其一生,杨先生笔耕不辍,栽培后学,推动科学进步,造福一方百姓。正如他在“关门之作”《沉思辑录》中所言,“每个人,活着,长寿,也应该立功、立德、立言,对社会主义祖国有所奉献。”

杨先生为学为师,唯真求实,菌繁叶茂。

1954年我校成立植物保护系,杨新美教授担任系主任,时间长达30年之久。先生治学,一贯坚持实事求是的严谨态度和作风,时常劝告同学们,“不成熟的东西发表出去容易,要收回来不容易,对待学术一定要小心谨慎”。

杨新美参加1998年硕士学位论文答辩

他从事的油菜菌核病和棉花枯黄萎病的研究,直到研究结果完全成熟后才同意发表文章。农村社队派人送来病株请求检验,他总是强调反复检查,鉴定准确后才下结论。参加湖北省外贸厅召开的有关会议,会前他要亲自下乡调查了解生产情况,取得发言权。他经常说:“我们做事,就要认真;对于技术,要精益求精。”

杨先生弟子、我校退休教师吕作舟教授回忆:“杨老教导我们,知道多少说多少,千万不能不懂装懂。对科学一定要老老实实,不能想当然。是自己做的就是自己做的,是别人做的就是别人做的,是听别人说的就是听别人说的。”

杨先生从教近50年,桃李满天下。他的学生有原国家农业部部长、党组书记,湖北省委副书记、纪委书记,湖北省人大常委会副主任,浙江大学求是讲席教授、生命科学研究院首席研究员等一大批社会栋梁之才。

“我是杨教授的学生,又在他领导和指导下工作多年,对他的勤奋、睿智、朴实、关爱他人和崇高的师德是比较了解的。”原国家农业部部长陈耀邦曾写道,“作为一个教育工作者,他企望学生们‘青出于蓝胜于蓝’,他看到他指导下的学生在研究和工作上取得成绩,总是很高兴地加以肯定”。恩师的教诲与鼓励,让陈耀邦念兹在兹。

杨新美与时任农业部部长陈耀邦合影

杨先生为学为师,惜时胜金,勤耕不辍。

杨先生一生著书丰富。主编了《黑木耳栽培》《中国食用菌栽培学》《食用菌研究方法》《食用菌高效栽培法》《中国菌物学传承与开拓》《植物生态病理学》等系列学科专著。还在生命的尾声将自己毕生所思所想,凝聚到《沉思辑录》一书当中。

先生著书,力求经世致用。在《中国食用菌栽培学》的前言中,他说:“本书在编写过程中,力求以辩证唯物主义为指导,系统总结我国劳动人民长期积累的食用菌栽培经验……努力贯彻理论与实践相结合的原则,力求密切联系生产实际,对生产有切实指导作用……”

杨新美教授指导学生

这本著作是新中国成立以来第一部食用菌栽培专著,深入浅出、图文并茂、通俗易懂,为我国食用菌产业发展提供科学指引。1990年,该书获全国优秀科技图书二等奖。

《植物生态病理学》一书是国内外植物生态病理学领域的一本比较系统的重要学术专著,对推动植物病理学的研究和发展具有极为重要的意义。

中国农业科技出版社编辑黄卫,在回忆与杨先生沟通此书出版事项时说:“和杨先生的交谈如沐春风一般,我感受到了杨先生崇高的人格魅力和学者风范……书稿中附带了他积累的大量照片及相关文献资料,其中大多数是老先生半个多世纪以来亲自拍摄和撰写的,尤其是各类植物的病害照片,每一张照片的背后便有一段艰辛的试验过程,有些照片因年代久远已经发黄了,使人感觉到其沉甸甸的历史价值。”

杨新美为学生修改论文

活到老,学到老,奋斗到老。为完成《沉思辑录》,杨先生在90岁高龄,冒着风险做了视力恢复手术。他认为自己还能够做很多事情,不让自己停下来。

2005年9月10日,第21个教师节,95岁高龄的杨先生整整一天都在翻阅资料,整理《沉思辑录》书稿。自我管理严格、讲究养生之道的杨先生对自己的身体自信满满,他期待着2008年北京奥运会,相信自己能够活到100岁。但“把每天的日常安排得满满的”杨老,生理机能已经微弱,当晚长眠于他醉心的书稿文献中。

杨新美“关门之作”《沉思辑录》

杨先生为学为师,心系人民,造福一方。

在湖北随县,流传着杨新美教授踏遍青山为菇农的美谈。1979年春, 杨先生赴日本调研食用菌产业发展,所见所闻令他暗下决心,要“尽快把祖国的食用菌事业搞上去”。回国之后,他在鄂西北和陕南山区一路翻山越岭,开展食用菌生产资源调查。

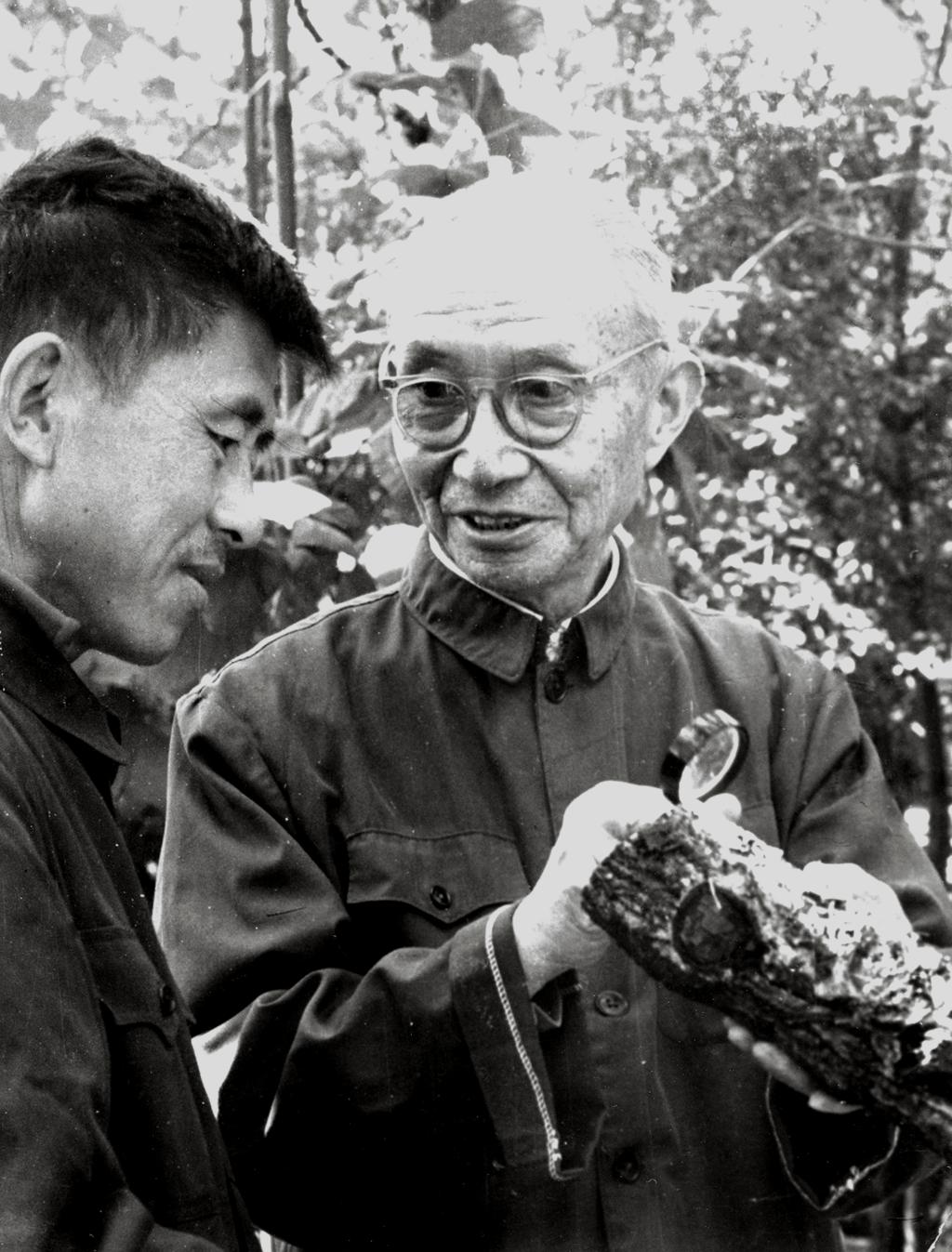

杨新美教授和他的专家团队

在随州市三里岗区杨家棚村,村民靠卖炭勉力维持生计,大片山林被破坏,乡亲们日子过得苦巴巴。调研中,杨新美发现,三里岗独特的气候条件、地理位置和丰富的栎木资源,正是适合栽培香菇的好地方。

当时山区闭塞,改革开放的春风还未吹到,当地农民并不认为香菇能给他们贫困的生活带来什么改变。为了打消村民们的顾虑,先生拿出自己的课题经费和个人收入补贴给香菇种植户,无偿赠送优良菌种,每种一个段木还补贴农民1毛钱。不仅自讨腰包贴经费,他和助手还把香菇生产从制种、接种、菇场管理,到害虫害菌防治、采菇、烘烤、分级等一系列技术都带到村里,进行现场示范和讲解。

就这样,山区农民种菇的热情被激发起来了。1981年初,杨家棚村的农民纷纷种植香菇,菌种供不应求。很快,农民发现种植食用菌不抢农时,不占粮地,投入少、产出高、收益快,有的尝到甜头的农民自发地在家门口贴上了“教授下乡来,农民发了财”的对联。

随州市人民政府为华中农业大学赠送牌匾感谢杨新美教授为地方做的贡献

1979年,杨先生定址三里岗的木瓜园,把它作为全国第一个进行香菇良种选育及其新法栽培的基地。

为了找到合适的品种,年近七旬的杨先生带队,跋山涉水采集野生香菇、木耳菌种。他白天采集菌种,晚上回到居住的旅店进行菌种的分离。采集到菌种后,必须得等到夜深人静之时,房间空气质量相对较好的时候才能进行菌种的分离工作。

在历时一个多月的跋涉奔波之后,共采集到181个野生菌种。1980年3月上旬,接种工作展开。当时条件异常艰苦,山上的几间四面通风、屋顶透光的土坯房就是杨先生和学生的住宿点。“当时没有电,就点煤油和蜡烛,木板上铺稻草就当床了。”吕作舟回忆道。当地农民眼中的杨教授,则常年是一套中山装、两套工作服轮换着穿,生活特别简单,工作紧张时一天只吃两顿饭。

正是在这样艰苦的环境下,杨新美和他的研究生进行蹲点试验,一待就是数年,精心筛选出高产品种,开发了打孔接种、树皮封口、浸水催菇等技术,使香菇段木栽培从半人工栽培跨入人工栽培的历史性跨越,段木产量激增10倍。