点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

10月28日至10月31日,2025年古陶瓷科学技术国际讨论会(会议简称:ISAC’25)成功举办,由中国科学院上海硅酸盐研究所与景德镇陶瓷大学联合主办,中国科学院为会议支持单位,上海古陶瓷科学技术研究会与景德镇陶瓷大学考古文博学院共同承办。

2025年古陶瓷科学技术国际讨论会在景德镇举办。

现场,来自中国、英国、德国、西班牙、荷兰、土耳其、俄罗斯、美国、日本、韩国、新加坡等国家和地区学者为会议提交了近百篇具有国际水平的学术论文摘要。100余位来自多个国家的古陶瓷科技研究中外专家与学者出席会议。

西班牙学者Trinitat Pradell教授、韩国学者方炳善教授、中国考古学会陶瓷考古专业委员会主任秦大树教授、中国科学院上海硅酸盐研究所研究员、上海古陶瓷科学技术研究会理事长李伟东研究员分别做高温釉、朝鲜白瓷、中国早期白瓷、建窑等领域的主旨演讲,英国学者Allen Edward围绕中国石茆陶器发表大会报告,德国学者Anette Mertens阐述了柏林勃兰登堡普鲁士宫殿收藏的亚洲外销瓷相关研究。

2025年古陶瓷科学技术国际讨论会在景德镇举办。

与会的中外学者围绕古陶瓷科学技术研究、考古和历史研究、分析技术、跨学科方法、保护和修复五大主题展开深入研讨。此次会议学科交叉性强,涵盖领域广,反映了古陶瓷研究的前沿动态,体现了传统工艺与现代科技的深度融合,是共同探讨古陶瓷的科学、历史、保护与创新的盛会。

陶器,是人类第一项改变物质结构的科学技术发明,陶器的发明,标志着人类从科学技术发现迈入科学技术发明阶段,陶器起源是陶瓷考古极其重要的研究课题。桂林旅游学院聚焦“陶器雏形”开展的陶器起源研究,引起国内外众多学者关注。

陶雏器(广州)文化研究事务所首席研究员陈向进代表桂林旅游学院“中华万年文化”研究基金立项课题“甑皮岩陶雏器双料混炼技术再研究”课题组,在开幕式当天做了题为《陶器起源与甑皮岩“陶雏器”的初步探讨》的大会报告。

陶雏器是陶器起源阶段的雏形,是陶器从无到有起源中间阶段的产物。2001年之前,我国罕见有陶雏器出土。目前,我国仅有桂林甑皮岩遗址出土的第一期陶器获认定为“陶雏器”,年代距今1.2万年。

陈向进在大会报告阐述了陶器起源“基于猜想”“基于年代”“基于陶雏”三类研究方向,介绍了我国21处万年古陶遗址的考古发现,且系统介绍了桂林甑皮岩首期陶在2001年至2025年长达25年时间,认定为“陶雏器”的三个认识历程。

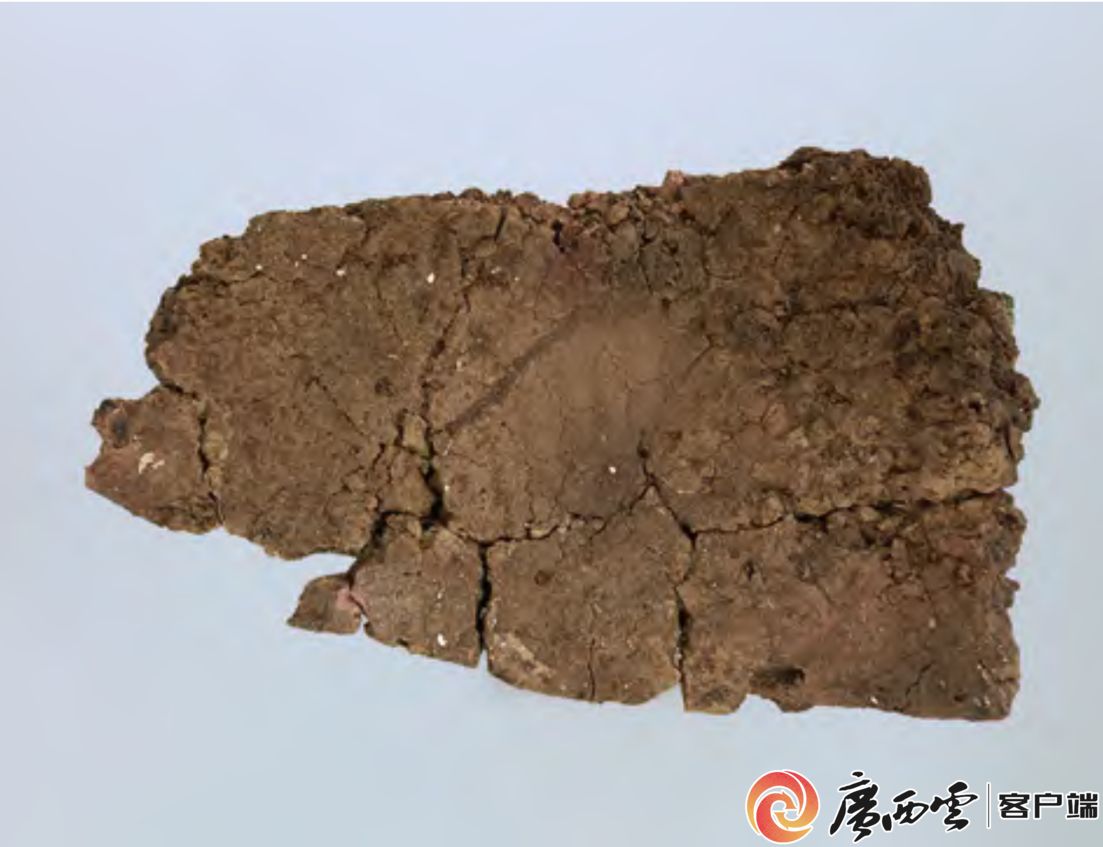

2001年,桂林甑皮岩遗址出土陶雏器残片,年代距今1.2万年。

甑皮岩陶雏器的认定具有重要意义,在传统基于“猜想”“年代”两类陶器起源的研究方向基础上,提供了基于“陶雏”的研究新视角,为陶器起源“基于陶雏”的研究方式,提供实物证据;为研究桂林地区陶器起源的核心技术创造了条件,为多学科联合研究陶器起源创造了条件,也为验证与完善“恩格斯陶器起源猜想”创造了条件。

同时,陶器起源“基于年代”与“基于陶雏”两类不同的研究路径,分别形成的结论,拓展了陶器起源的研究思维与研究范围。

陈向进介绍,上世纪90年代以来,我国已经发现不少于21处万年古陶遗址,分布于12个省级行政区,其中广西地区发现的万年古陶遗址多达5处。广西桂林市发现了大岩、庙岩、甑皮岩三处万年古陶遗址,是我国发现万年古陶遗址最多的城市。

桂林甑皮岩遗址出土了丰富的史前陶器,出土可分辨器型陶器达484件。甑皮岩出土的陶器,年代从距今12000年至距今7000年。在长达五千年期间,甑皮岩陶器呈现出陶器制作工艺从“初始状态—逐渐成熟—成熟”清晰的脉络,形成以“双料混炼”等六项工艺为核心的“甑皮岩双料制陶古法”。

经过1.2万年时间的发展,“甑皮岩双料制陶古法”经历了“原始期”“成熟期”“蝶变期”“升华期”四个时期的发展,时至今日仍然是广西陶器制作的核心工艺,是世界罕见“可朔源至源头并传承万年至今”的非物质文化遗产。

桂林大岩遗址出土“疑似陶雏器”残片。

具有不少于1300年历史的广西钦州坭兴陶,目前仍然清晰的保留了“甑皮岩双料制陶古法”六项核心工艺,是“甑皮岩双料制陶古法升华期”的典型代表,成为中国四大名陶之一。

桂林旅游学院是文化和旅游部与广西壮族自治区人民政府共建的高等学校。2020年以来,桂林旅游学院终身二级教授帅立功,联合谌世龙教授,与陶雏器(广州)文化研究事务所共同形成甑皮岩陶雏器课题研究组,围绕桂林甑皮岩遗址陶器开展系统研究,共同形成“中华陶源”文化米藏数码陶器等系列研究成果。

古陶瓷科学技术国际讨论会(ISAC)由中国科学院上海硅酸盐研究所于1982年发起,创始人为材料科学先驱严东生和李家治,其研究传统可追溯至1928年周仁首次运用科技手段研究古陶瓷,开创了中国古陶瓷科学研究的先河。

会议每三年举办一届,至今已成功举办14届,吸引了来自亚洲、欧洲、美洲等地20余个国家和地区的专家学者的积极参与,目前已成为传播陶瓷考古、科技考古、材料科学与技术、保护和修复领域前沿研究和促进全球合作的重要平台。(陈孟)