点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

记者 石红星 通讯员 李坚

又是一年三月三,八桂大地起歌台。翻开自治区档案馆珍贵的档案,亦有歌声在回荡。

档案显示,“刘三姐”作为鲜明的民族文化符号,她不仅在八桂大地广为流传,还早已成为中华各族儿女的共同记忆,并大步走向世界。她是广西各民族在历史长河中深度互动、共创共享的文明实践,演进轨迹清晰呈现出“多元共生—互鉴交融—一体升华”的内在逻辑,为铸牢中华民族共同体意识提供了跨越千年的文化纽带。

视频来源:纪录片《歌海传奇刘三姐》摄制组

“唱山歌咧,这边唱来那边和……”随着农历“三月三”到来,广西又成为歌的海洋。

2021年6月,习近平总书记在给黄婉秋回信中指出,电影《刘三姐》之所以成为经典,就在于它根植于广西的山山水水,契合了人们对真善美的向往和追求。深入生活,扎根人民,把各民族共同创造的中华文化传承好、发展好,是新时代文艺工作者的光荣使命。

为深入贯彻落实习近平总书记关于广西工作论述的重要要求和对档案工作的重要指示批示精神,自治区档案馆正在筹划举办“民族瑰宝 千年记忆”——“刘三姐”文化档案资料展,全面展现历届自治区党委、政府精心培育“刘三姐”文化名片的成果。

让我们走进档案,走进跨越时空的山水传奇,追寻“刘三姐”的千年风华。

溯源·文化基因

从唐代“歌仙”到现代文化符号

“那是我最喜欢的一件展品。”谢中国指着一本残缺不全的古籍《旧小说》说,这是他搜集到的年代最老的文献,1914年印刷。书中不但记载“善歌自刘三妹始也”,还有刘三妹对歌化为石头的爱情故事。

谢中国是一名研究“刘三姐”文化的学者,也是我国首座“刘三姐”主题博物馆创办者之一。当得知自治区档案馆计划举办“刘三姐”文化档案资料展时,他主动提供了一批包括《旧小说》在内的珍贵“刘三姐”档案资料和藏品。

有关“刘三姐”的传说,最早可追溯到唐代。相传,她生于唐中宗神龙元年(705年),从小聪慧过人,能歌善唱,以歌代言,美名远扬,因擅长编唱山歌而被誉为“歌仙”。自南宋起,有关她的传说与文献逐渐增多,壮族史诗《布洛陀》等珍贵文献,均有记载,并以“嘹三妹”“刘三妹”“刘三娘”等多种称呼流传。

1925年,广西象县(今象州县)学者刘策奇依据柳州及象州一带的传说,撰写《刘三姐》一文发表于北京大学的《歌谣》周刊上,首次从“学术”上正式提出了“刘三姐”这一称谓。

自此,“刘三姐”逐渐普及并沿用至今,成为广泛认可的广西文化符号。

“‘刘三姐’形象能跨越千年成为民族文化符号,原因是她对自由、平等、真善美的追求,不管是过去、现在还是将来,都是人心所向,所以具有跨越时空的普世价值。”谢中国表示。

“刘三姐”文化符号的形成,是广西各民族在历史长河中深度互动、共创共享的文明实践。其演进轨迹清晰呈现出“多元共生—互鉴交融—一体升华”的内在逻辑,为铸牢中华民族共同体意识提供了跨越千年的文化纽带。

破圈·经典蝶变

一部彩调剧如何掀起全民山歌运动

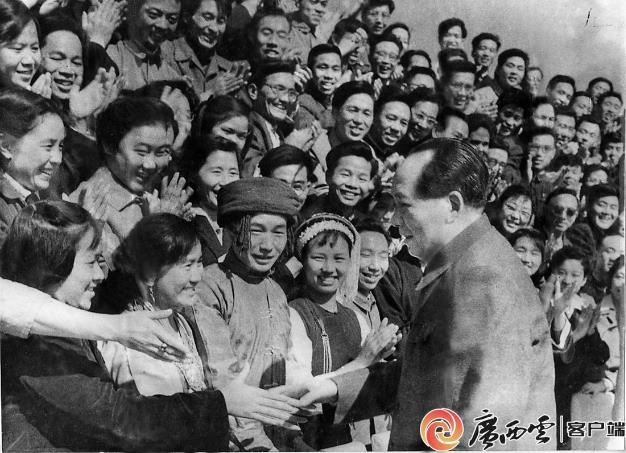

“这张照片,非常珍贵,它见证了‘刘三姐’的荣光。”自治区档案馆工作人员小心翼翼地从一个档案袋里,拿出一张泛黄的黑白照片说。

这是1962年毛泽东主席接见中华全国青年联合会与会代表的照片,照片中毛主席面带微笑,与在彩调剧《刘三姐》中饰演“刘三姐”的傅锦华等代表亲切握手。照片背后,记载着以“刘三姐”文化符号为鲜明特征的新中国民族文化建设广西篇章。

1962年,毛泽东主席接见中华全国青年联合会与会代表并与傅锦华(前排左二)亲切握手。自治区档案馆供图

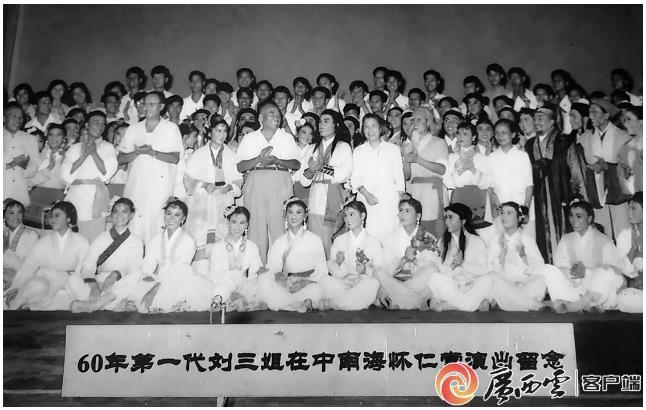

上世纪60年代第一代“刘三姐”在中南海怀仁堂演出合影。自治区档案馆供图

1958年春,全国掀起“新民歌运动”。柳州市于1959年3月率先创演彩调剧《刘三姐》。次年1月,自治区党委发布《关于举行全区〈刘三姐〉文艺会演的决定》,点燃全民参与热潮:4个月内,1209个专业与业余剧团、5.8万演职人员投身其中,观众达1200多万人次,占当时广西人口60%以上,田间地头的山歌全面向剧场艺术演进。

1960年7月至10月,由傅锦华担纲主角的广西民间歌舞剧《刘三姐》晋京演出,76场演出吸引超11万人次观演,门票一票难求。其间,剧组分别于8月16日、9月20日、10月4日、10月7日四进中南海怀仁堂献演,毛泽东、刘少奇、周恩来、朱德等党和国家领导人观看演出并给予高度评价。毛主席关于“‘刘三姐’反压迫,是革命的”的政治定性,使其升华为社会主义文艺经典。

1960年10月至1961年11月,广西彩调剧《刘三姐》演出团兵分两路,奔赴全国14省25市巡演362场,58万观众见证广西文化魅力。

上世纪60年代至80年代,全国139个专业剧团竞相移植排演彩调剧《刘三姐》,涵盖京剧等58个剧种,累计衍生出287个改编版本,形成“凡有剧团处,皆唱‘刘三姐’”的文化奇观。

“母亲生前总跟我们说,与毛主席握手的那几秒钟,是她艺术生命里最重要的时刻。”傅锦华女儿傅彬彬说,定格了那个瞬间的照片成了母亲最珍贵的藏品,让她坚信演好“刘三姐”就是守护民族文化的根脉。

出海·国际共鸣

形成享誉世界的“刘三姐文化现象”

戏剧《刘三姐》取得了巨大成功,广西决定将其搬上银幕。

自治区档案馆馆藏档案《广西区党委关于片名决定叫“刘三姐”的复示》(1960年9月6日),揭示了电影片名的敲定历史。

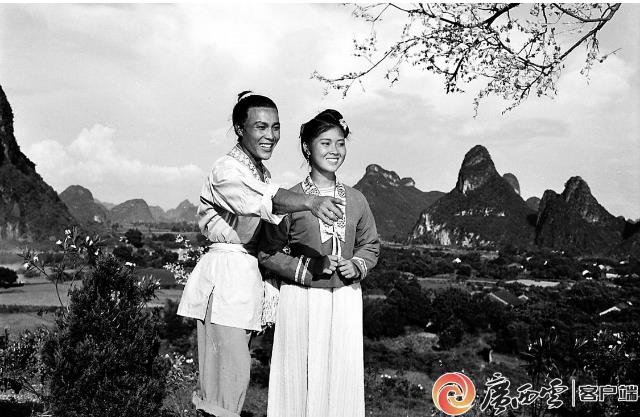

1960年,由长春电影制片厂摄制、苏里执导的我国第一部风光音乐故事片电影《刘三姐》开拍。选角时,原定饰演舟妹的桂林戏剧学校学生黄婉秋凭借灵动气质与表演潜力被苏里指定饰演“刘三姐”,负责形体表演;傅锦华负责唱段录制;配音演员张桂兰负责台词配音。

1961年,电影《刘三姐》上映,不仅成为当时国内拷贝发行量最大的电影,还走出国门在欧美、东南亚等世界50多个国家上映,仅在新加坡,就创造了连续两次各上映120天的放映纪录。马来西亚将其评为“世界十佳影片”之一。

1963年,这部电影荣获第二届大众电影“百花奖”“最佳电影音乐奖”“最佳电影摄影奖”“最佳电影美工奖”。2022年入选“百年百部文艺作品榜单”,成为民族文化影像表达的典范之作。

电影《刘三姐》剧照。自治区档案馆供图

与此同时,舞台剧《刘三姐》也走向世界。1962年至1980年,日本、美国以及新加坡等国家掀起了名剧团、名导演、名演员创排歌舞剧《刘三姐》的旋风,形成了竞相排演和观赏歌舞剧《刘三姐》的热潮。据统计,全球共有150多个专业艺术院团排演了《刘三姐》,形成了影响全国、享誉世界的“刘三姐文化现象”。

广西山歌学会原会长、“刘三姐”文化研究学者覃祥周认为,广西的彩调剧和电影《刘三姐》在欧美、东南亚引发热潮,主要是《刘三姐》里“山美、水美、人美、歌美”:其音乐旋律大量使用广西的地方山歌元素来改编而成,符合普通人的审美观;广西山清水秀,景色迷人;歌词平仄有韵律,“赋比兴”创作手法生动形象又逗趣。

“因此,《刘三姐》具有强大的文化基因、旺盛的生命活力、深厚的群众基础,从而超越民族,超越国界,甚至超越时代。”覃祥周说。

焕新·改革春潮

民歌节升级与非遗保护的广西方案

自治区档案馆馆藏《关于中央调广西区〈刘三姐〉赴京参加建国三十周年献礼演出的请示报告》,见证了1978年改革开放以后,全国各地再度掀起排演、上映《刘三姐》热潮。

从1979年起,在自治区党委的领导下,歌舞剧《刘三姐》先后赴北京、香港等城市以及新加坡等国家和地区演出,获得广泛好评。

1993年3月15日至17日,首届中国广西国际民歌节成功在南宁举办。

为深化文化内涵,更好彰显地域特色,自1999年起,经国家文化部和自治区人民政府批准,已连续举办了6届的“广西国际民歌节”更名为“南宁国际民歌艺术节”。至今,南宁国际民歌艺术节已举办26届,成了展示民族文化、促进国际交流的文化盛宴。

2006年,“刘三姐歌谣”经国务院批准被列入第一批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

“桂花开放香飘远,广西山歌代代传。三姐撒下山歌种,如今唱了上千年。”在河池市宜州区庆远镇东屏村,国家级非物质文化遗产“刘三姐歌谣”代表性传承人谢庆良,一有时间就教村里的孩子们唱山歌。他说,“刘三姐”歌谣大体分为生活歌、生产歌、爱情歌等七大类,具有以歌代言的特点和鲜明的民族性。

20世纪90年代起,广西“刘三姐”文化研究取得了空前发展,“刘三姐”文化IP也在不断地被赋予新的时代内涵和表现形式,展现出更加丰富的文化魅力。

智创·数字赋能

网络歌圩与新时代山歌的创新实践

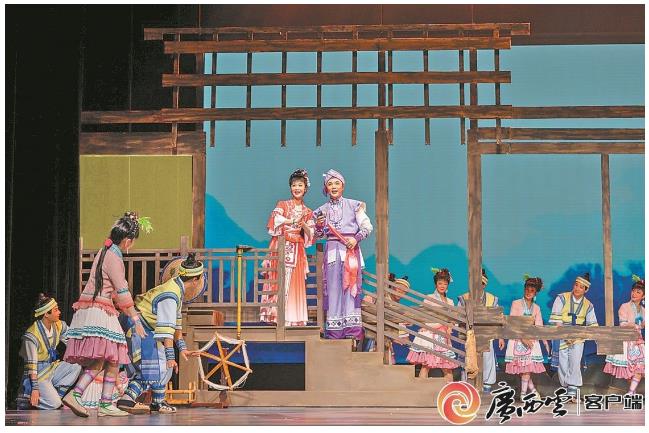

党的十八大以来,“刘三姐”文化进入了创造性转化、创新性发展的新时期。歌剧《刘三姐》、舞剧《刘三姐》及彩调剧《新“刘三姐”》等多元化舞台艺术作品相继问世,极大地丰富了“刘三姐”文化的艺术表现形式。

南宁市、桂林市先后推出民族歌剧《刘三姐》,以中国古典舞、芭蕾舞、现代舞和民族民间舞等舞剧形式将“刘三姐”这一文化符号搬上舞台。现代彩调剧《新“刘三姐”》展现了新农村建设的火热场景,塑造了善良、美丽、坚强的新时代“刘三姐”形象。

进入新时代,广西戏剧界对《刘三姐》进行了精心重排,在尊重经典的前提下进行了一系列大胆创新,特别是对主角“刘三姐”的性格和形象进行了创新重塑,在音乐和舞美方面亦采用了高科技手段,实现了经典与现代的完美融合。就像广西戏剧院的实物档案《中国·广西第一部大型歌舞剧刘三姐DVD》,见证“刘三姐”拥抱科技的数字嬗变。

“我们从服装造型到歌词内涵都大胆创新。比如2024版《刘三姐》将经典唱段‘我今没有好茶饭’改为‘我今已有好茶饭’,呼应新时代八桂大地脱贫致富的巨变,让山歌与当代生活同频共振。”广西戏剧院饰演第六代“刘三姐”的赵华湘说,在新时代背景下,他们在保持传统内核的同时融入现代审美,使其在创新中得到更好传承。

2024版彩调剧《新“刘三姐”》,从服装造型到歌词内涵都作了大胆创新。广西戏剧院供图

广西师范大学文学院教授岑学贵表示,当前,广西山歌经过创造性转化创新性发展,功能更加丰富,从传统的以娱乐择偶为主,转向为宣传国家政策方针、助力铸牢中华民族共同体意识、赋能文旅高质量发展。此外,新时代下,由于科技赋能,给“刘三姐”文化的传承传播带来了新机遇。尤其是近十年来,涌现出了与传统实体歌圩相对应的“网络歌圩”,丰富了山歌文化的传承途径,拓宽了山歌文化传播的文化空间。“刘三姐”正以直播、短视频等形式飞入寻常百姓家,焕发了时代新活力。

融合·赋能文旅

2024年广西三月三全区旅游收入超200亿元

“刘三姐”文化已成广西文旅融合的强力引擎。

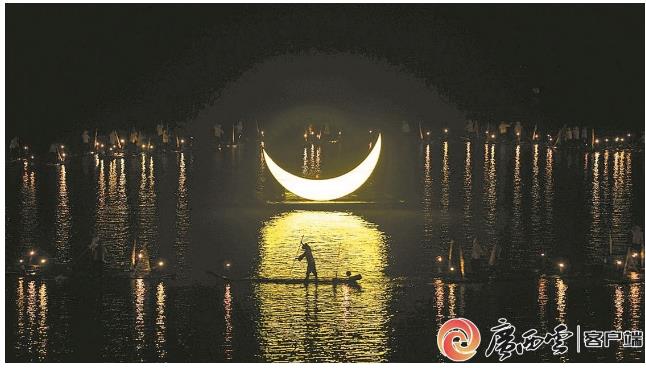

2004年,凝聚67位中外艺术家智慧,历经5年创作打磨的全球首部山水实景演出《印象·刘三姐》在桂林阳朔横空出世。其以“世界的刘三姐+世界的桂林山水”,叠加成就了“世界级的人和自然和谐共生的美丽画卷”。

大型桂林山水实景演出《印象·刘三姐》。《印象·刘三姐》供图

截至2024年,《印象·刘三姐》累计演出超8000场,接待观众逾2000万人次,其中外宾300万人次,衍生出文创产品、主题酒店、艺术研学等全产业链,带动阳朔旅游综合收入增长超40亿元。其“文旅+生态”模式更成为典范,印证了“绿水青山就是金山银山”的实践真谛。

2024年广西三月三假期,全区接待游客2353.91万人次,按可比口径同比增长25.9%;实现旅游收入205.42亿元,按可比口径同比增长37.5%。

从国家级非遗到文化旅游品牌,以“刘三姐”文化为内核的“广西三月三·八桂嘉年华”文化旅游品牌活动,已成为弘扬中华优秀传统文化、展现民族文化魅力、促进民族团结、凝聚发展动力的盛会。

大型文化纪录片《歌海传奇刘三姐》撰稿、导演潘荣生认为,“刘三姐”文化从民间叙事到艺术典范的跨越式发展,始终遵循党的文艺政策指引。正是在政府引导和群众参与双重机制的作用下,这个传唱了千年的文化符号,才得以在新中国文艺政策的春风中,实现从乡野歌圩到国家舞台、从广西到国际的蝶变,成为推动社会进步的文化纽带,凝聚民族共识的精神源泉。