点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

近年来,南宁职业技术大学建筑工程学院建设工程管理专业以国家名师、国家级教学创新团队建设为引领,以校企合作项目为龙头,坚持“校-行-企”三元主体为核心,实施“双导师、双课程、双基地、双身份”的四双培养,形成了特色鲜明的人才培养模式,实现了学校、行业、企业的深度融合,在服务地方产业、提升教育品质、增强学生综合能力等方面发挥了更为显著的作用。该专业作为国家“双高”计划专业群主体专业,多次获得国家级荣誉,2024年进入广西第二轮“双高”专业群建设单位,排名位于全区前列。

名师引领,依托国家级教学创新团队打造导师队伍。团队按照“建设一门课程,编写一本教材,参加一项大赛,主持一个科研项目,完善一项技术研发成果,参与一个社会兼职,深耕一家企业,争取一个职称职级提升,主持或参与一个重大项目,获得一个省级以上奖项”的“十个有”高要求,制定教师能力提升方案。以提升理论教学和实践教学能力、科研和社会服务能力等8种教师关键能力提升为核心,通过“学习培训、访学研修、企业实践、科研教改、生产项目、大赛磨炼、挂职锻炼、社会服务”等8种方法途径,按照年度对教师能力和专业水平开展评估考核。根据评价结果,适时优化调整个人成长计划及团队能力提升方案,实现“业务教师-骨干教师-专业带头人或能工巧匠-名师名匠”的4阶递进式培养,促进教师的全面发展和持续提升。通过三年建设,实现团队双师素质全覆盖,新增省级教学成果1项,建设省级课程思政示范课1门,开发新形态教材3本,获国家授权10余项。

强化产教协同,坚持以“校-行-企”三元主体为核心。团队携手广西建工集团、广西城乡规划设计院等,共建校内外实训基地5个,共建自治区级示范性“建筑装配式技术产业学院”。企业为教师年均提供实践岗位超过155个,校企人员互聘3人次以上,教师年均到企业实践1个月以上。校企共同开展技术改造和科研项目、共同制定专业人才培养方案、重构课程体系,联合开发模块化课程,联合开发新形态教材。

强化人才培养机制建设,实施“三元四双”教育实践。学院秉承“双导师+双课程+双基地+双身份”的“校-行-企”三元产教融合模式,致力于培养建筑专业人才。在这一模式中,“双导师”制度由校内教师和企业专家共同指导学生。校内导师负责理论教学和学术指导,而企业导师则专注于实习实训期间的实践指导和技能提升。这种模式确保学生能够接受教育机构和产业界的双重指导,促进理论与实践技能的有机结合。通过“三元四双”的教育实践探索,专业多次在全国数字建筑创新大赛中荣获特等奖和一等奖,在广西大学生BIM应用竞赛中摘得一等奖和二等奖,并在教师教学能力大赛中取得显著成绩。

图为:“双导师”在“双基地”开展教学实训

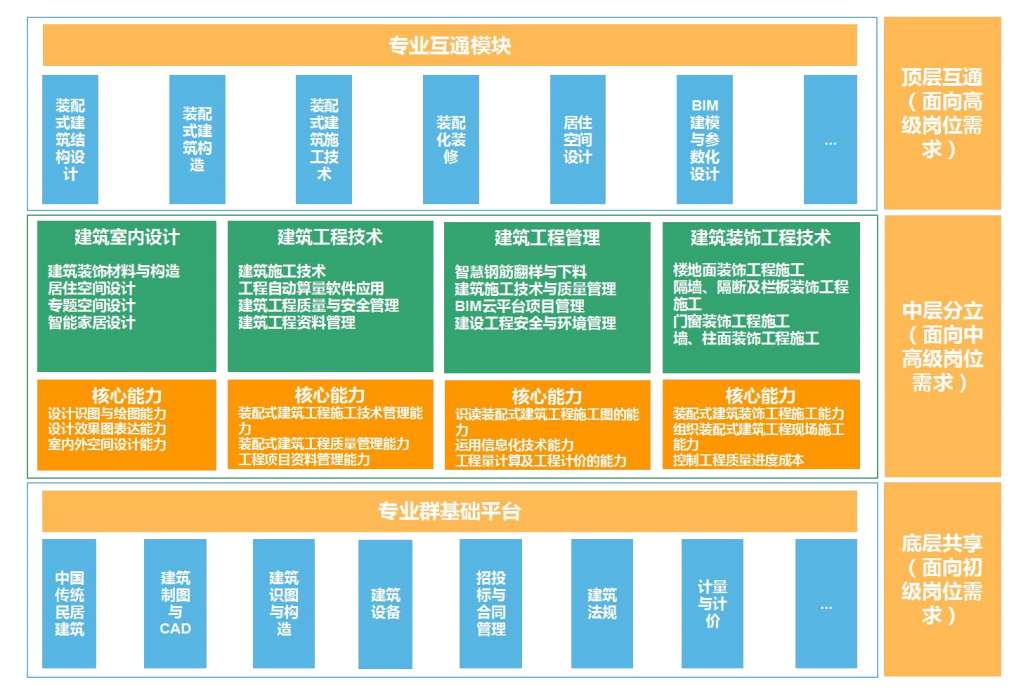

重构课程体系,试行模块化教学。团队分工协作,进行“模块化”课程开发,以校企双元育人为路径,对接行业新工艺、新标准、新技术,基于企业典型工作任务,选取项目为载体,以学生为主体,将传统课程进行模块化课程重构,通过任务驱动等教学方法,实现能力递进的模块化课程设计,开发并实践了《BIM建模与参数化设计》《BIM云平台工程项目管理》《智慧钢筋翻样与下料》等模块化课程,校企共同开发基于模块化课程的新型态教材,大力推行小组学习和项目化、任务化、研究研发式、研用融合等教学方法改革。探索教师分工协作的模块化教学方式,模块化课程可以根据不同的任务环节、不同的技术要求,灵活选取所需的教材和数字化教学资源组成不同的课程内容模块,根据项目任务需要灵活指定不同专业领域、不同技术特长的专业教师组成课程教学团队,以教师分工协作的方式实施不同课程内容模块的教学活动。

图为:“底层通用、中层分立、高阶互通、模块互选”的“平台+模块”“岗课赛证融通”的课程体系

厚植专业底蕴,构建“以赛促学、以赛促教”竞赛文化和民族传统建筑文化为特色的专业文化品牌。坚持赛育融合,搭建人才成长机制形成竞赛文化。以岗位为导向,以赛事为激励,紧密对接产业升级和技术变革趋势,支持行业企业与学校共同指导学生参加职业技能竞赛,以赛促学、以赛促教。发挥获奖选手的引领作用,总结职业技能大赛参赛经验,提升学生职业技能素质素养,转化学习实践内生动力,提高学生学习主动性。

坚持以民族传统建筑文化为核心,打造具有独特特色的专业文化品牌,深入挖掘和传承壮侗民族传统建筑技艺文化精髓,打造鲜明特色的专业文化品牌。对外展示民族传统建筑文化,传递历史、文化和艺术价值,对内梳理和研究民族传统建筑文化蕴涵的传统元素,注重传统建筑文化的传承与创新,发掘以民族建筑为特色的课程思政元素,广泛开展课程思政课程体系建设,《智慧钢筋翻样与下料》获批2024年度自治区级课程思政示范课。

(光明日报全媒体记者 王瑾雯;南宁职业技术大学建筑工程学院供图)