点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

文/赵媛媛 张春生

1998年10月,在玉门关遗址一个文保项目的前期调查和试掘中,敦煌市博物馆工作人员在小方盘城南侧的房址中,发现了4片麻纸,其中1片有着清晰的墨书文字。那方不到半个巴掌大小的麻纸残片,覆压在有纪年的汉简旁已近两千年,当考古刷拂去覆土,麻纸上有如昨日着墨落笔的西汉墨书让在场的人惊喜不已。

(一)

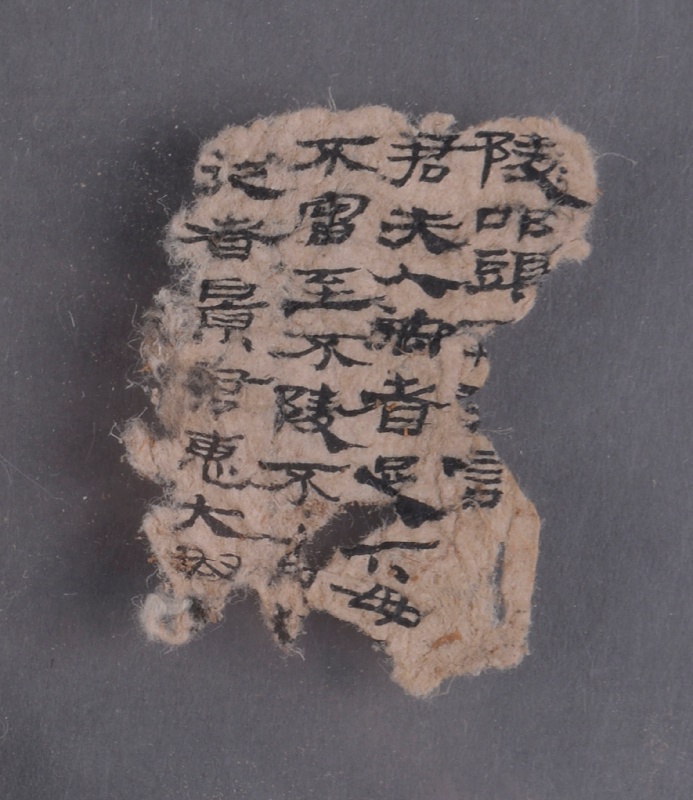

小方盘城遗址发现的“西汉墨书麻纸”。 本文图片均为资料图

按照文物考古的命名规则,这片纸张被命名为西汉墨书麻纸,冠以出土地,也称之为敦煌西汉墨书麻纸。纸面纤维不匀,质地明显要比当代宣纸厚,麻黄色中泛出些许白,铺展开后,麻纸长为3.5厘米、宽2.4厘米,还不到一块饼干大,边缘撕断的纤维经纬交错,如同历史磨砺留下的齿痕。它没有“滑如春冰密如茧”的细腻,有的只是麻丝的质朴与坚韧。

真正让这片麻纸引人关注的是上面的墨迹——从右至左竖行书写,4行29字,书写工整,墨色如新,墨迹浸润纤维,蚕头力透纸背,属于典型的西汉官方书体风格。经考释,墨书文字为“陵叩頭再□言/君夫人御者足下毋/不審至不陵不□□ /從者景君惠大□”,似为书信。

麻纸上的字迹,直观地证实了当时的麻纸已经可以用于书写。根据与麻纸同层出土的有纪年的汉简判断,西汉墨书麻纸最晚当是汉成帝刘骜绥和二年(公元前7年),这要比蔡伦在东汉和帝刘肇元兴元年(公元105年)制造并奏报朝廷的“蔡侯纸”早113年。西汉时期,纸张虽然已经发明且用于书写,但应该是受到技术、工艺和原材料以及产品稳定性等影响,并没有实现大规模生产和应用。经历百余年后,到东汉时期,蔡伦改进了造纸术,原料易得,工艺简化,实现了纸张的较大规模量产,大大加速了知识的积累和普及。

西汉时期的这封“白纸黑字”家书给我们留下了无尽的想象。写信的麻纸是从哪里得到的?是附近制作,还是上级配发,抑或是自己购买……为什么会沉埋在玉门关?是驻守在玉门关的戍卒写给远方亲友的信件没有寄出,还是远方亲人寄给玉门关戍卒的家信被珍藏,抑或是玉门关外寄往中原郡县的书信在办理通关手续时遗落在了这里……

想象一下,在河西走廊的尽头,在敦煌的烽燧之下,一位戍卒,或许正借着如血的残阳,就着摇曳的油灯,俯身在这片麻纸上,深情地写着家书。他的指缝里还髹着塞外的细沙,笔端却流淌着中原的月色,故土的稻香。

(二)

提到纸,人们首先想到的是东汉蔡伦的“蔡侯纸”。“蔡伦发明造纸术”的根据,主要来源于中国重要的史书《后汉书》。由于《后汉书》对这一事件的记录非常明确,而且在当时和历史上又具有重要意义和地位,所以在没有其他历史文献为证的情况下,后人便认定是东汉蔡伦发明了造纸术。

那么,造纸术究竟起源于何时?谁是造纸术的发明人?根据当下的研究,有好几项考古发现表明,在蔡伦之前的西汉时期中国就已有了“纸”,这两种观点引起了学术界多年的争论。

目前,敦煌出土的这件西汉墨书麻纸提供了更有力的证明——早在西汉时期,中国就有了真正用于书写的纸张。也就是说,并不是蔡伦发明了造纸术,准确地说,应该是到了东汉时期,蔡伦进一步改进了造纸术,他制造出来的麻纸质量更好、更适合书写、使用的原材料也更节省成本,因此,在当时能够实现较大规模的量产。现在看来,那些交织的麻纤维间,分明藏着更确凿的答案——早在公元前7年,匠人们已将麻纸创造成了文明的载体。

近年来,有关专家和学者对敦煌地区玉门关遗址、马圈湾遗址、悬泉置遗址出土的麻纸进行了分类整理和深入研究,证明从敦煌地区出土的大量纸文书残片和麻纸,是目前中国考古发掘中,发现两汉及魏晋时期古纸最多的地方,年代涉及西汉武帝、昭帝及宣、元、成帝至东汉初到西晋等。

敦煌出土麻纸数量之大、种类之多、时代跨度之久,在中国考古发掘中实属罕见。

纸出现以前,书写载体经历了金石竹木帛等迁变,殷商时期,象形文字刻在龟壳和兽骨上,后世称之为“甲骨文”。春秋战国时期,开始使用削薄的竹片和木片来书写,称之为“竹简”或“木牍”。不过,在竹简和木牍上书写的信息量有限,倘若要博览群书,必得把大量竹简或木牍编链成册,装满一屋子或者几牛车,于是,“汗牛充栋”“学富五车”便成了称赞某人藏书丰富、读书甚多、知识渊博的代名词。

除了简牍书写,那时的人们还在帛或锦缎上书写,但因成本太高无法普及,仅在极为重要的敕命文书、要情递送以及家有余金的饶富人家使用。到了唐宋时期,随着书法艺术至臻至纯,造纸技艺也不断提高和细分,最为贵重的要数欧阳修、梅尧臣等文人墨客称赞不已的“澄心堂纸”,这种纸是五代十国南唐时期徽州地区所产的一种宣纸,每一幅长达五十尺,从头至尾匀薄如一,“肤如卵膜、坚洁如玉、细薄光润”,南唐后主李煜更是对其爱不释手,命人专门督造,只供宫廷使用,并且将这些纸贮藏在书斋澄心堂,于是纸因堂名,流传后世。

如今再看那些汉塞烽燧面世的麻纸残片,正是书写载体更替演进的印记。

(三)

目前,文物工作者在各地的遗址中,还发现不少西汉麻纸。

1933年,考古学家黄文弼先生在新疆罗布淖尔汉代烽燧遗址中发现一块4×10厘米的植物纤维纸,质薄、形状已不完整。同时,出土有汉宣帝黄龙元年(公元前49年)的木简。

1957年,文物专家们在陕西省灞桥砖瓦厂发现一座西汉时期的古墓,经过长期的考古发掘,专家们发现一块面积约为10×10厘米的纸标本,通过化验,证明它是麻类的植物纤维纸。

1973年,在居延肩水金关遗址,发现两件土麻纸,一件与西汉宣帝甘露二年木简共存,它的主要材质也是大麻纤维。

1978年,在陕西省扶风县中颜村发现的麻纸,出土于一处西汉晚期的窖藏中。纸片被揉成团状,分别塞在三个铜泡内,外观乳黄色,坚韧耐折,有较好的色泽。展开后最大的一片长、宽各7厘米。经鉴定,与居延宣帝时期的麻纸相似。

1979年,在马圈湾烽燧遗址出土七八片麻纸,而最大一片麻纸是西汉宣帝元康年间的。

如果说,敦煌出土的西汉墨书麻纸是最早具有书写墨痕的麻纸。那么,1986年出土于甘肃天水放马滩五号汉墓的西汉麻纸,则是目前世界上已知最早的纸张实物。纸上用墨线绘有山、川、崖、路、河等,也是一幅世界最早的纸绘地图。根据文物考古专家断定,这是一张为西汉文帝或景帝(公元前179年—前143年)时期的纸质地图。

如今,玉门关的风还在吹,而敦煌西汉墨书麻纸所代表的那种沉默而坚韧的力量,是历史的底色,是风吹不尽,沙掩不了的。它是丝路文明的基因密码,也是人类文明进步的印迹,更是时光写给今人的信笺——那些纤维间的墨痕,从来都不是静止的文字,而是文明从未中断的传承。