点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

新甘肃·甘肃日报记者 苏家英 光明日报记者 王冰雅 尚杰

为溯秦源,西安人侯红伟从关中“西进”陇原。

2004年,甘肃省文物考古研究所等五家单位组成“早期秦文化与西戎文化考古”项目组,沿着西汉水脉络,探寻中华民族文明源流。那一年,侯红伟大学毕业,进入甘肃省文物考古研究所工作,也由此开启了他人生的“寻秦”之旅。

一晃21年,异乡化故乡。山顶的风、深夜的月,盛夏的烈日、隆冬的积雪,以及这里的土地,连同埋藏在地下的悠悠历史,44岁的侯红伟都了然于心。

礼县大堡子山、清水李崖、礼县四角坪……他的足迹遍布甘肃陇东南的沟沟坎坎、边边角角。

侯红伟。新甘肃·甘肃日报通讯员 樊一航

功夫深处,惊喜自来

侯红伟,甘肃省文物考古研究所副研究馆员、四角坪遗址考古队领队。要说他是如何走上考古道路的,多少有些机缘巧合。

“2000年夏天,我正为选专业苦恼,恰好电视直播西安仙游寺法王塔地宫的开启过程。当看到隋代舍利子从鎏金铜棺、石函中现世时,我第一次真切地感受到考古的魅力。更巧的是,那位在直播中介绍情况的考古领队,竟也毕业于我计划填报的西北大学。当即拍板,‘就选考古!’”侯红伟回忆道。

当时,侯红伟是全班唯一主动选择这个专业的学生,而非调剂而来。这看似偶然的起点,与他后来工作中不期而遇的偶然惊喜,却有了一种必然的呼应。

2004年大学毕业后,侯红伟投身考古工作,着迷于这份工作带给他的惊喜:2006年,侯红伟跟随团队发掘礼县大堡子山祭祀乐器坑时,这个初判为残墓的盗洞在下探几厘米后竟发现了迄今最早、最为完整精美的秦国礼乐遗存——秦子镈钟。那一刻的震撼,令侯红伟“有些‘飘飘然’。”

刚参加工作时的侯红伟(右二)。(受访者供图)

一片瓦当,一方地砖,一套钟镈……深掘一寸,便得一寸欢喜。侯红伟将散落的秦文化“拼图”悉心捡拾缀合,得以一窥那段尘封的历史。他的“寻秦”之路,也越走越远。

家乡陕西考古声名显赫,侯红伟自幼便知道。然而,万事万物总有源头,秦文化的源头,就在甘肃。庞大的秦帝国是如何形成、兴起的?揭露这些历史谜题,正是甘肃秦文化考古的价值所在,也是侯红伟痴迷的使命所系。

20余年间,侯红伟踏遍天水、陇南的考古遗址。一个常思常新的叩问反复出现在心底:历史厚重,踪迹又难辨,如何更好地寻脉秦址,并以考古实证串珠成链,揭开千年前的秦帝国面纱?

2015年担任礼县大堡子山遗址考古领队,2019年担任甘谷毛家坪遗址考古领队,2021年担任礼县四角坪遗址考古领队……侯红伟负责的工作更加繁杂,身上的责任越来越重。他逐渐意识到,“必须从被动参与,转变为主动担当。”

侯红伟补充道,具体来说,就是要“跳”出对单个器物或单个遗迹发掘的关注,转向对整个遗址发掘的系统规划。从制定方案、调度人员,到与地方政府、合作单位打好交道,再到保障文物和人员安全等,都得统筹考量。

要实现这种转变,需要以能力的提升为坚实依托,包括田野实践的持续淬炼、理论知识的积淀更新。

有人说,田野是考古的生命力所在。山高路远也好,天气复杂也罢,田野考古发掘都必须“扎下去”。

四角坪遗址鸟瞰图。(受访者供图)

2020年发掘四角坪遗址之初,侯红伟和大家度过了一段艰难的“开荒”岁月:基本上每年,他们都是3月份开始发掘,到年底结束,四时更迭皆在镐铲之下;基本上每天,他们都很“难捱”,每日收工后,只能挤进邻近山头电视信号中转站内的几个房间,热乎饭吃不上、上厕所不方便,手机也压根没有信号,天苍苍、野茫茫,唯有孤独相伴。

也有人说,考古人有两把“手铲”,一把是田野考古发掘的必备工具,一把是分析检测考古遗存“潜信息”的科技手段。这些与时俱进的新技术、新手段,能让陇地秦文化重焕光彩。

因此,侯红伟始终没有停下学习的脚步,吸纳最新的考古技术,积累地质学、生物学、化学等各学科知识。用他的话说:“当极具偶然性的惊喜降临,只有做足了准备,才能抓住。”

常有遗憾,总是坚守

“秦文化的特质是踏实坚韧、注重实效,这是秦人最终成就统一大业的内在动因。”侯红伟说,这种特质支撑秦人在西陲扎根、扩张,在商鞅变法时将务实精神推向极致,建立了高效的国家机器。

从事秦文化考古的侯红伟们,也特别“务实”——以四角坪遗址发掘为例,每天清晨七八点,他们便在四格子山山顶“开工”,布设探方、清理土层、辨别遗迹、记录数据,全程俯身泥土,直至日暮收工。就这样,日复一日,年复一年……

这条“寻秦”之路,宛若秦人西迁陇右、西陲创业、崛起关陇、实现统一的创业历程,并不容易。

寻秦路远,归家路长。

有一年,侯红伟在考古工地坚守了270多天,风吹日晒让他模样大变。回到家,幼小的孩子怔怔地望着黝黑粗糙、胡子拉碴的他,没认出这是自己天天嘴里念叨的爸爸。咫尺之间,父女二人,竟成了彼此最熟悉的陌生人,他们僵在原地,谁也没敢上前。

对妻儿的亏欠感,始终萦绕在侯红伟心头,甚至孩子出生,他都不在妻子身边……那些错失的重要时刻,化作无法弥补的遗憾。

侯红伟动摇过,尤其是错失见父亲最后一面之时。那是清水李崖遗址发掘最紧要的关头,考古学家、北京大学教授、“早期秦文化与西戎文化考古”项目组组长赵化成几次催促他回家,可他想着父亲病情稳定,手里的工作又千头万绪,于是一拖再拖……“最终,是妻子替我尽了最后的孝道。”

“母亲只要在电视上看到我介绍考古成果,就会自豪地说,‘你选考古果然没错’,也会为在外奔波的我牵肠挂肚,反复叮嘱我保重身体、好好工作。”难回的家,成了侯红伟心底最深的惦念,有时候他也会想,自己既未能承欢膝下,也不曾病榻侍奉,那么做出的选择,以及无尽的忙碌,究竟换来了什么?

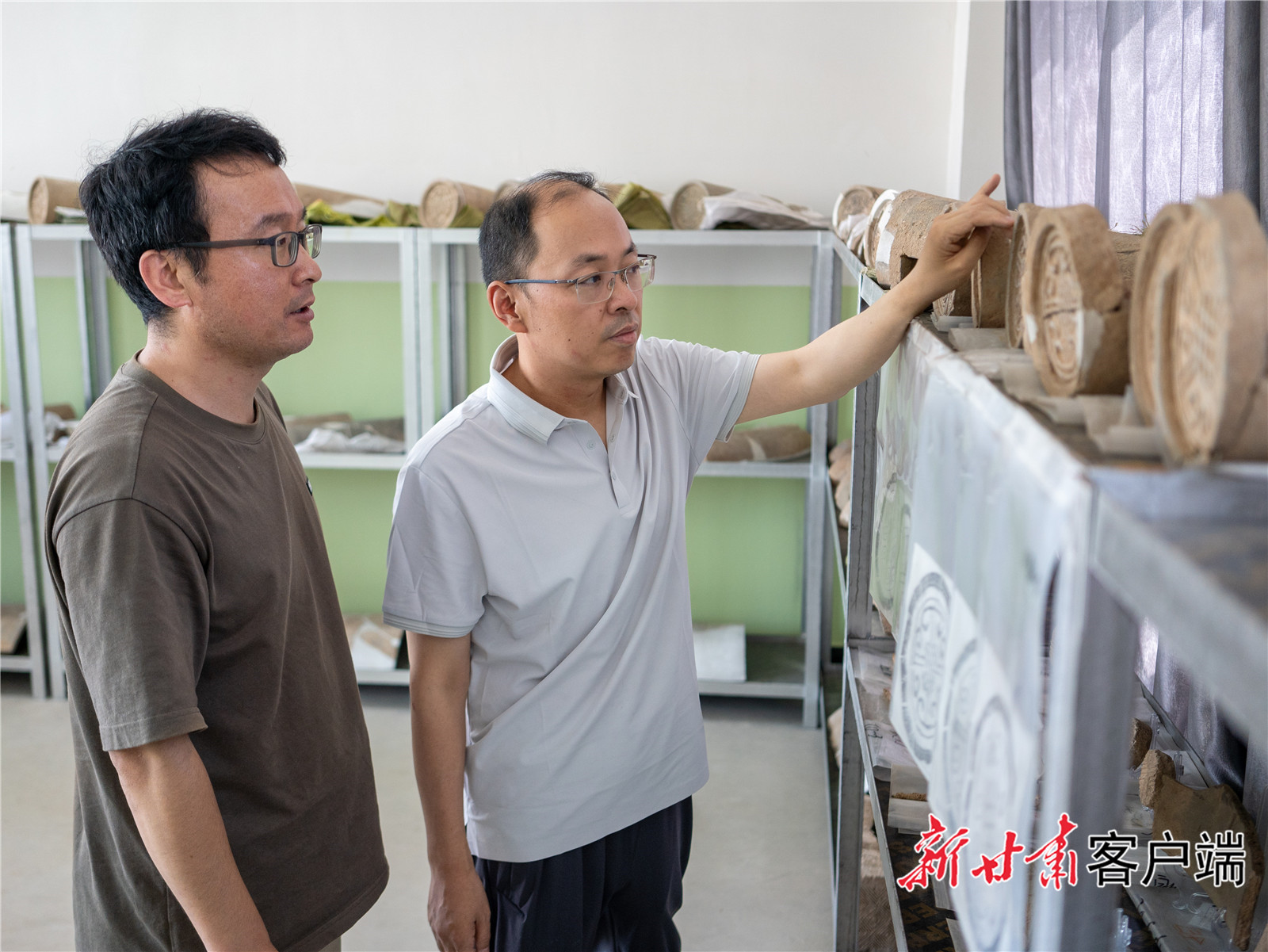

侯红伟(左一)和同事仔细查看正在修复中的文物。新甘肃·甘肃日报通讯员 樊一航

侯红伟的迷茫和痛苦,是每一个考古人都曾面对的。又靠什么挺下来?他说了四个字——职业坚守。如何理解职业坚守?或许,就是在迷茫、倦怠、孤独、遗憾面前,依旧追求一丝不苟,依旧做到精益求精。

“工作是永远干不完的,但只要干起来,还是希望能把它干好。因为,我选择了这份工作。”侯红伟想,做出任何选择,都会有遗憾,可人生不就是在一个又一个遗憾中度过的吗?“有了遗憾,我们尽力去弥补,实在弥补不了,就把它永远记在心里好了。”经历了许多,侯红伟发现,自己还是那么热爱秦文化考古,一如深深影响他的老师——

“2010年到2011年,清水李崖遗址发掘期间,赵化成先生年事已高,更历经数次癌症手术,身体状况不好,但他依旧坚持在考古一线,和团队成员同吃同住同发掘。”在侯红伟的印象里,赵化成老先生从不跟大家讲什么道理,只是默默躬身力行,但那份无声的感召,牵引着整个团队跋涉向前,每个人都不自觉地紧追他的脚步,做好工作。

前辈的精神,侯红伟传承了下来。“希望更年轻的后辈接续继承这种精神。”

四角坪遗址全景图。(受访者供图)

念念不忘,必有回响

礼县四角坪遗址入选2023年度全国十大考古新发现,是侯红伟和团队成员“守得云开见月明”的“高光时刻”。

经过5年多系统性发掘,他们明确,四角坪遗址是一处秦代大型礼制性建筑遗址,体现了宗庙建筑、畤祭建筑之外的又一种秦祭祀建筑形式。

“遗址建筑群整体呈典型的中心对称格局,具有极强的礼仪性,规模之大、等级之高,实为罕见。我们推测,它很可能是为始皇帝西巡准备的祭祀场所。”侯红伟说。

站在四角坪遗址上,侯红伟是有成就感的,“这个遗址从规划、调查、勘探、发掘,基本是在我的规划下一点点完成的。”

也正如他始终相信的,“念念不忘,必有回响”。多年间,他和团队成员通过一铲又一铲发掘、一笔又一笔记录、一次又一次深入思考,去寻求问题的答案,亦一点点接近历史的真相。

“我经常一个人在四角坪遗址来回踱步。在这里,我不仅真切地感受到建筑格局的恢宏,还会产生许多疑惑,‘为什么要削平山头,修筑这个祭祀建筑’‘这个祭祀建筑到底是为谁修筑的’……很多问题,我需要自己去了解清楚,还要面对公众进行合理的阐释。”一路“寻秦”,侯红伟大胆假设、小心求证。

毕竟,考古工作不是寻宝探险,而是一项严谨的科学工作,有着揭示历史原貌、填补历史空白的作用。

四角坪遗址及该遗址出土的云纹瓦当。新甘肃·甘肃日报记者 冯乐凯

四角坪遗址发现初期,仅被判定为秦汉时期的军事瞭望及防卫遗址。若不是侯红伟和团队成员精耕细掘,该遗址的重要价值,或将永湮尘壤——

它是国家祭祀变革与中国“大一统”历史进程的物化载体,体现了中国古代统一国家形成初期的风格和气魄,它的建筑格局,深刻影响了汉代德阳庙、王莽九庙甚至后来天坛、地坛等的祭祀建筑风貌。

侯红伟直言,这是自己主持参与的时间最长、规模最大的一次考古发掘,“十大”殊荣(礼县四角坪遗址入选2023年度全国十大考古新发现),给予了自己和团队成员莫大的认可和鼓励。

但他更清醒地认识到,“寻秦”路上,自己并非独行;考古途中,总有新人加入。这无数同行,包括有奉献毕生的老一辈学者,还有初入行业的青年工作者,终其一生可能都与“十大”无缘,“难道说,他们没有成果吗?”

他认为,考古人的毕生追求,不应简化为取得某项业界荣誉,这本质上是一种目标的错位。而应在工作细节上、认知上、学识上不断突破,提升自己的专业能力,然后更好地运用考古学,为弘扬中华优秀传统文化做些事,如秦帝国在历史长河中留下诸多蛛丝马迹般,以踏石留印的考古工作,为“考古中国”增添自己的一砖一瓦。

侯红伟(右一)与同事仔细查看四角坪遗址出土文物。新甘肃·甘肃日报通讯员 樊一航

登上四角坪遗址所在的四格子山山顶,极目远眺,四野尽收眼底;天空很低,仿佛触手可及。侯红伟站在山顶,思绪常被拉向很远,远到2000多年前的秦帝国;又很快将思绪拉回,视线移至脚下,他知道,自此出发,还有许多事要做:除了继续埋头于考古发掘和资料整理,还需强化考古成果的阐释、传播,促进考古成果社会共享,让秦文化走进大众视野。

寻秦20年,侯红伟觉得,早期秦文化的研究只是开了个头。“但万事开头难,下一个20年,或者下下个20年,新的继任者一定会站在我们的肩膀上,把甘肃秦文化研究推向新的高度。”