点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

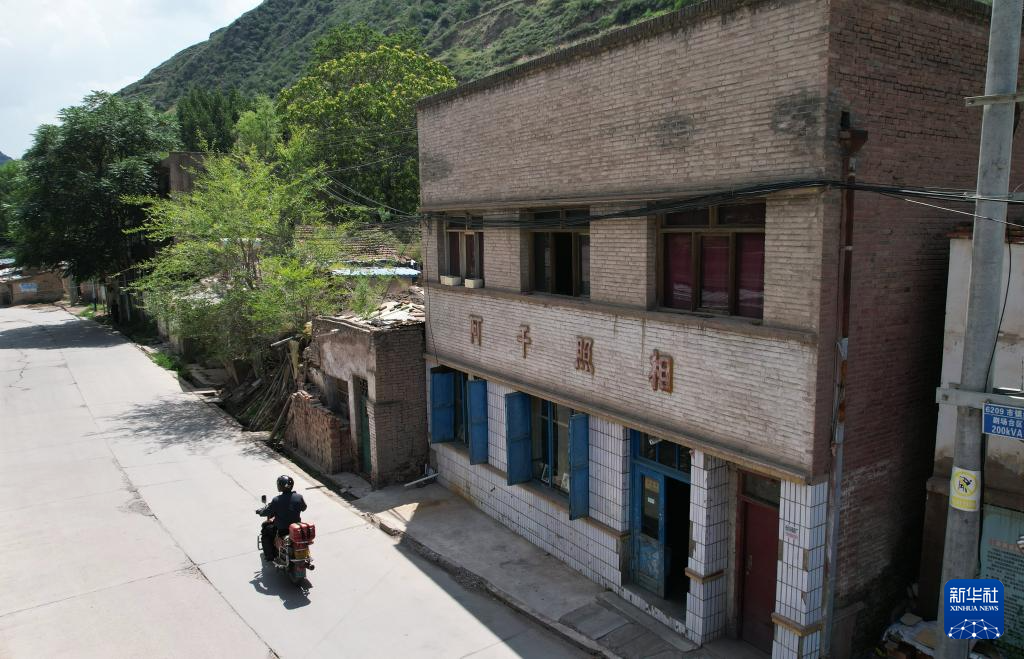

这是7月29日拍摄的阿干照相馆(无人机照片)。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟(右一)在阿干照相馆里为几位专门赶来的西安游客拍摄全家福。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟(右一)在阿干照相馆里挪动背景板,准备为几位专门赶来拍照的西安游客拍摄全家福。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟在阿干照相馆里介绍这台已经使用了50多年的海鸥牌大画幅相机。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟在阿干照相馆里为几位专门赶来的西安游客拍照。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟(右一)在阿干照相馆里为几位专门赶来的西安游客拍摄全家福。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟对着阳光查看冲洗好的黑白底片。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

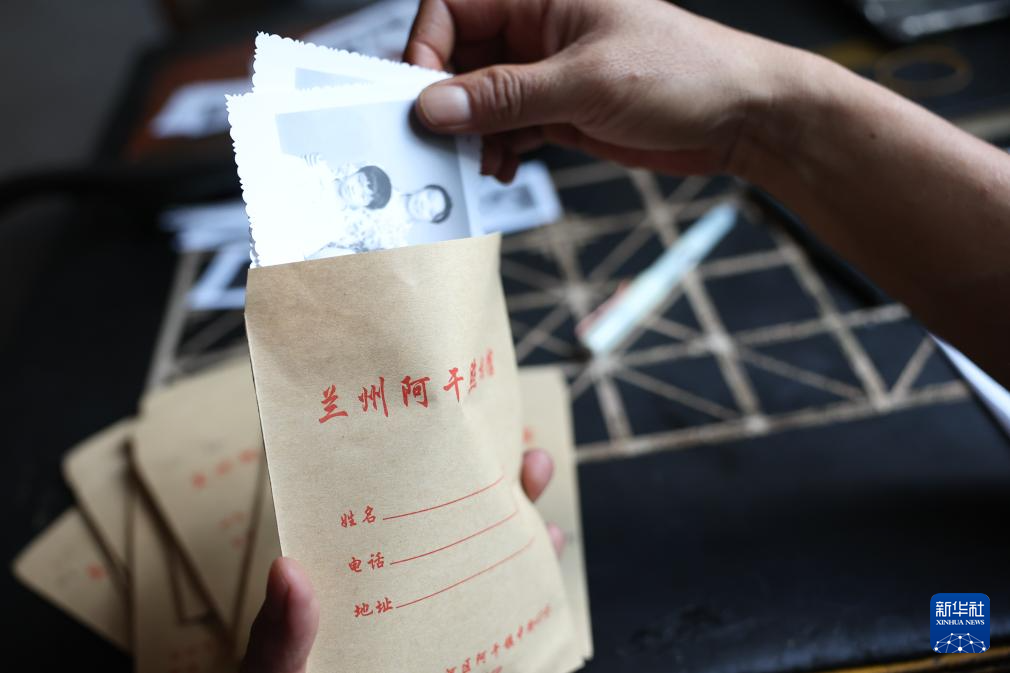

7月29日,魏伟在阿干照相馆里将成品照片装袋后填写地址准备用快递寄给客人。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟在阿干照相馆里将成品照片装袋后准备快递寄给客人。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,一位慕名前来拍照的游客从阿干照相馆的一面照片墙前走过。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟(右一)在阿干照相馆里为几位专门赶来的西安游客摆姿势准备拍摄。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟在阿干照相馆的暗房里冲洗照片。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟在阿干照相馆的暗房里冲洗照片。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟在阿干照相馆里裁切照片。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

魏伟的父亲魏洁雄在阿干照相馆的暗房里查看冲印好的底片(2023年12月9日摄)。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 方欣 摄

7月29日,魏伟站在阿干照相馆门前。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄

7月29日,魏伟在阿干照相馆里准备为几位专门赶来的西安游客拍摄全家福。他的大画幅相机吸引了顾客的目光。

在甘肃省兰州市七里河区东南20公里的阿干镇,一束斑驳的镁光灯穿越50多年岁月尘埃,仍在“阿干照相馆”的窗棂间悄然闪烁。这束光,不仅照亮了泛黄的胶片底版,更照亮了这个小镇半世纪的集体记忆。

走进阿干照相馆,今年44岁的魏伟轻触着父亲留下的大画幅相机,全神贯注地为慕名而来的客人拍照,这台已使用了50多年的海鸥牌木质大画幅相机曾框取过国营煤矿工人的黝黑笑颜,凝固过老“阿干人”的童年时光,记录过劳模双眸中的自豪……如今,它仍然为来自全国各地的游客定格具有仪式感的瞬间。

“阿干照相馆”建成于1972年,魏伟的父亲魏洁雄1974年进入照相馆工作,起初这里还是一家国营单位,那时候每逢节日、庆典,镇上的单位就会请照相馆的师傅去拍照。父亲魏洁雄会提前很多天准备拍摄要用的胶片,调试好设备,提着“大画幅”,出去一拍就是一整天。镇上每有“大事”,照相馆总会为阿干镇留下一张照片。

照相馆最红火时,父亲魏洁雄清晨七点开工,直至深夜才能收工。童年时光一直和父亲在照相馆度过的魏伟回忆道:“父亲忙的时候每天要拍摄、冲洗上百张照片,我就在他身边打下手,有时候也会自己去拍和冲洗。我希望能和父亲一样,在这里记录人们的美好时光。” 2024年,父亲魏洁雄去世后,魏伟接过了这个老照相馆继续经营,那些被数码时代遗忘的显影剂,仍在暗室中一寸寸雕琢着当代青年的轮廓。

在他看来,自己留住的不仅仅是父子两代人的热爱,更是黑白胶片上封存着岁月最本真的影像故事。 50多年一晃而过,阿干照相馆不仅为镇上的居民留住了最美好的记忆,也见证了社会的发展变迁。近几年,阿干照相馆在社交媒体上火了起来,不少游客前来打卡拍照,留下难得的记忆,那台静静伫立了半个世纪的海鸥牌老相机继续见证着时代的变迁。

新华社记者 陈斌 摄