点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

7月12日,《梦起英歌》作者姚晓虹创作分享会在松山湖图书馆、东莞图书馆举行。

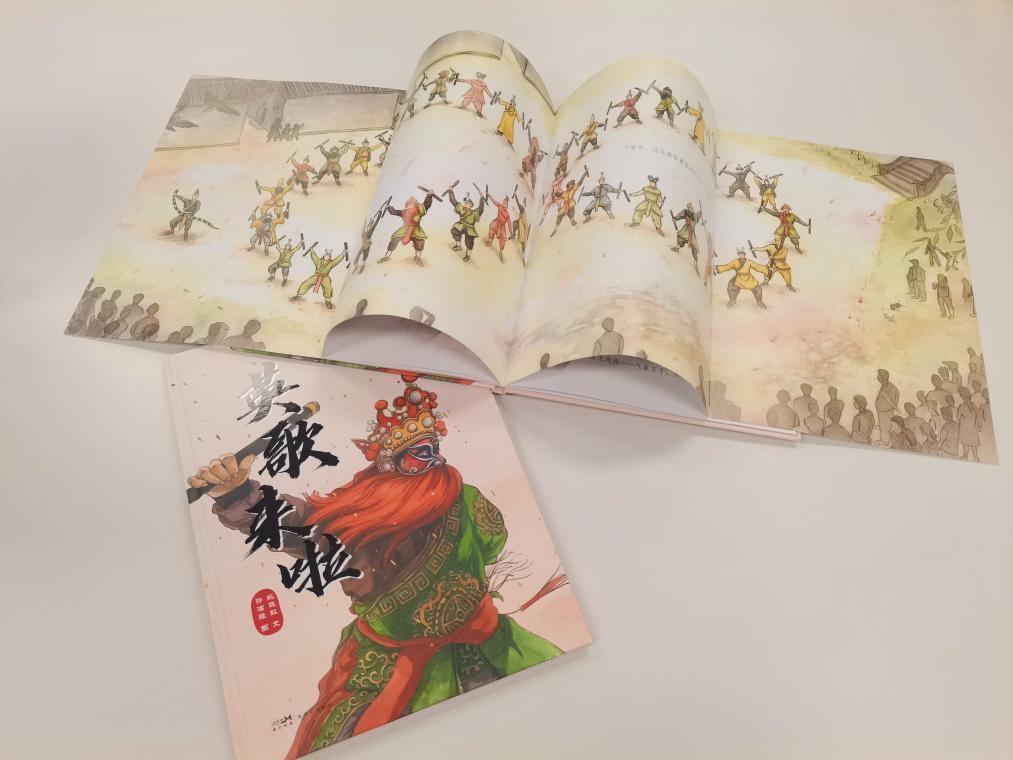

活动现场,姚晓虹携新作《梦起英歌》《英歌来啦》与主持人展开对谈,向在场读者讲述自己的创作历程与心得。

写一个有热血、有热爱的英歌故事

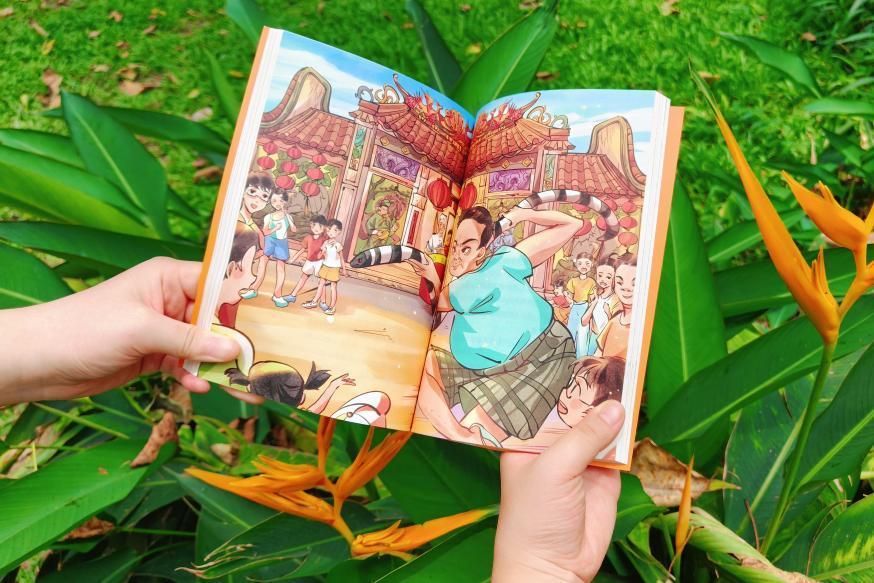

英歌舞作为“中华战舞”,近年来以破圈之势成为全民视野焦点,这一国家级非遗以刚劲磅礴、豪迈昂扬的气势与姿态,掀起现象级文化热潮的同时,也让岭南本土儿童文学出版者、创作者深刻地思考一个问题:如何用文学创作、用文化传播的形式,让少年儿童鲜活、具象地感受英歌舞的历史底蕴和文化内涵?怀揣着这样的思考,《梦起英歌》《英歌来啦》应运而生。

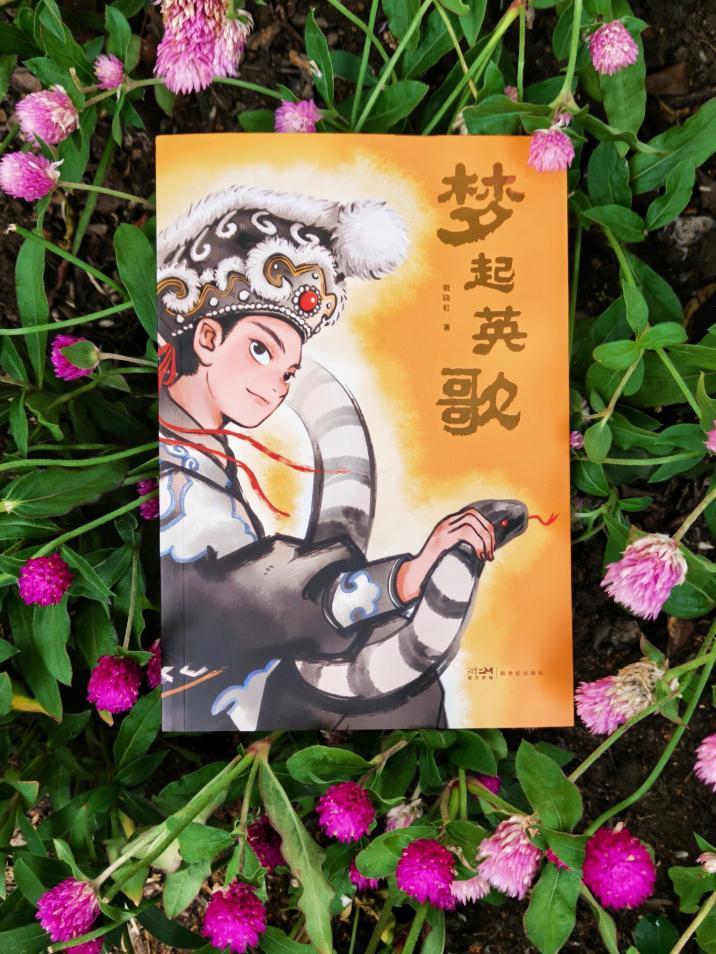

据悉,《梦起英歌》是由新世纪出版社策划,姚晓虹创作的长篇儿童小说,以国家级非遗潮汕英歌舞为背景,讲述了两个热爱英歌的少年梧与淞,从猜忌到理解、从竞争到并肩成长的故事。

“打英歌需要一腔热血,这腔沸腾的热血留存在我的心中,让我拿起笔写下两个少年和英歌舞的故事。”对谈伊始,姚晓虹用“热血”和“热爱”两个词回答了自己创作《梦起英歌》《英歌来啦》的初衷。她提到,一次偶然的机会,她在老寨子前遇到两个男孩在打英歌,当时男孩们手上的英歌槌是他们用扫帚把自制而成的。这一场景带来的温暖和感动,让姚晓虹萌发创作《梦起英歌》的热忱。带着这份热忱,姚晓虹也投入《英歌来啦》的文本创作,将铿锵的英歌舞化作跳跃的韵律,流淌在每一个文字之间。

为了让这一份感动更具象化,姚晓虹将两副截然不同的英歌槌带到现场。“一副是定制的、纯手绘的英歌槌,木材好,手绘工艺精美,价格十分昂贵。而另一副是用扫帚把做的,松木质地轻,用它制成的英歌槌连断口长短都不齐。这是我从一个女孩子的手上拿到的,让我感动的是,这副英歌槌上已经有了女孩不断训练留下的裂痕。与昂贵的英歌槌相比,这副扫帚把制成的英歌槌更让我觉得珍贵,因为它让我感受到在我们的生命中还流淌着纯粹的热忱、热爱,还怀揣着无比强大的信念感以及对兴趣的不懈坚持。”

从英歌舞开始,探寻家乡非遗的“小小宇宙”

《梦起英歌》《英歌来啦》是姚晓虹回馈家乡的诚意之作,两部作品皆以潮汕地区为背景,生动呈现了英歌舞背后独特的风土人情、民俗传统。无论是英歌舞的历史渊源,还是当地的人文特色,都通过作者的细腻笔触跃然纸上,让读者在阅读中既获得沉浸式的文学享受,又完成一次传统文化的深度巡礼。

“每一个写作者都有自己的初始语言。”姚晓虹表示,家乡与童年正是构成她写作初始语言的重要部分,而潮汕大地厚重的文化底蕴,不仅令她对家乡文化心生自信与自豪,更赋予了她源源不断的创作灵感。

为了让在场读者更生动地认识和了解英歌舞,在对谈过程中,姚晓虹还向主持人和现场读者热情介绍了英歌舞的各种元素,以及步法、槌法、眼法、阵法。这些文化元素不但是刻在潮汕人基因里的、气势铿锵的文化节奏,更是姚晓虹作为文学创作者的文化灵魂。“写作是一个作者对自己的生活经验和世界观的叙述。在我以往的儿童文学作品中,编辑老师曾提到它们有着浓郁的岭南风情。但一直到我写《梦起英歌》《英歌来啦》,才开始在写作中真正地探寻潮汕的小小宇宙。”

当非遗精神与儿童成长双向奔赴

在中华优秀传统文化弘扬和传承的过程中,如何让孩子对我们国家的非遗精神产生文化认同感和自豪感并从中汲取精神力量?姚晓虹坦言,在创作过程中,她一直围绕这个问题自我思考、自我突破。最终,她决定将落脚点放在具体的人物身上,以真实的、鲜活的人物为线索,串联起自己对非遗精神的解读。

姚晓虹表示:“《梦起英歌》写的不仅仅是非遗英歌这种民俗,更是信念的力量,写的是梧和淞这两个孩子的成长之路。从梧和淞学习英歌的这股强烈的信念感中,我希望孩子们都能感受到坚持不懈所带来的强大力量。”

“好的儿童文学有一点是很有意义的,书中的人物帮助我们建立正确的世界观,可以成为我们生活中的光。”姚晓虹真诚地希望,《梦起英歌》《英歌来啦》能够为孩子推开一扇看见世界真实的窗口,从这个窗口中,孩子能够遇到一个又一个真实的、鲜活的小人物的缩影,并从这些人物缩影中感受到他们传递给自己的生命力量。

谈及未来的写作计划,姚晓虹提到,自己将继续深耕英歌舞题材与儿童文学创作结合的多元可能,其中,《梦起英歌》的姐妹篇《英歌少女》将于2026年出版。

对谈结束后,现场读者仍然意犹未尽,围绕两部作品的故事、英歌舞相关内容以及阅读和写作方法提问、互动,姚晓虹针对读者的问题给予了细致耐心的解答。

文/广州日报新花城记者:吴波

图/广州日报新花城记者:吴波