点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

(全媒体记者 林文斌 摄)

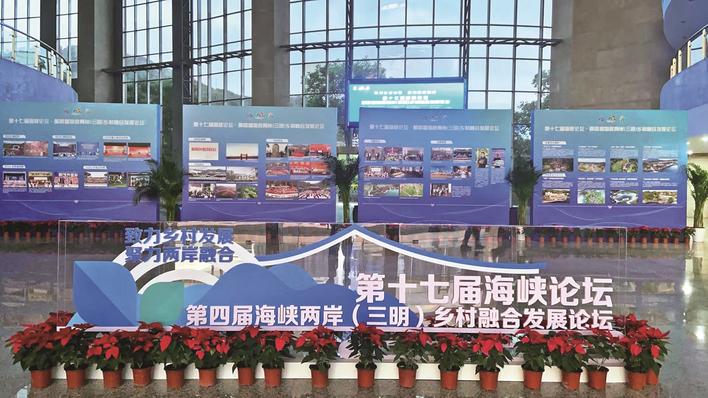

第十七届海峡论坛·第四届海峡两岸(三明)乡村融合发展论坛现场。(全媒体记者 陈登达 摄)

三元区小蕉村在闽台青年组建的跨界自造团队的协助下,构建起文旅赋能、产村融合的新发展格局,成功获评首批省级乡村振兴示范村,成为两岸乡建乡创合作的生动典范。(全媒体记者 陈登达 摄)

三明充分发挥“客家祖地”优势,持续深化闽台文化交流合作,常态化开展客家文化节等活动,先后吸引76个客家社团、上千名台胞回到客家祖地寻根谒祖、参访交流。(全媒体记者 陈登达 宁化记者站 黄尉峰 摄影报道)

从台商引入茶种,到两岸共通标准的实施,大田美人茶见证了闽台合作产业融合,为两岸乡村产业融合发展注入新动能。(陈广程 摄)

●全媒体记者 陈 睿 陈 渴

第十七届海峡论坛·第四届海峡两岸(三明)乡村融合发展论坛如期而至。作为全国首个海峡两岸乡村融合发展试验区,三明再次成为两岸融合发展的焦点。

以乡村为舞台、以融合为笔墨。三年来,三明市扎实推进海峡两岸乡村融合发展试验区建设,积极融入全省两岸融合发展示范区大局,推动明台合作迈向新高度。目前,全市新增台资企业106家,项目总投资达8.01亿元;18个项目入选闽台融合发展重点项目清单;12家基地获批闽台农业融合发展推广基地,示范推广面积达2.47万亩。

随着乡村融合活力的持续释放,两岸同胞情谊日益加深,一幅幅“两岸一家亲”的生动图景正在青山绿水间徐徐展开。

携手同心 乡村焕新颜

白墙黛瓦的民居静静伫立河畔,架设在岸边的水车卷起细密水雾,廊桥旁传来村民击打门球的欢笑声。在三明市尤溪县联合镇,这幅充满烟火气的场景背后,跃动着台湾乡建乡创团队的设计智慧。

2023年,联合镇入选闽台乡建乡创合作样板集镇,当地与台湾设计师张孟珠的团队展开深度合作,通过立面整治、闲置空间活化,相继打造出青银书吧、农耕文化长廊等特色空间。

“我们坚持‘微改造、小投入’理念,在保留原味的基础上让‘废地’变‘宝地’,在推动乡村焕发新生的同时,也为村民增添了休闲好去处。”张孟珠介绍。

在三明,闽台青年助力乡村振兴的故事从不局限于一处,他们带着经验与热情跨海而来,在更多乡村续写着“乡建乡创、共享共荣”的新篇章。

“乡村振兴既要留住乡愁,更要创造价值。”在三明市三元区,闽台青年组建的跨界自造团队通过深入挖掘当地特色资源,推动业态创新,协助小蕉村构建起文旅赋能、产村融合的新发展格局,蝶变后的小蕉村成功获评首批省级乡村振兴示范村,成为两岸乡建乡创合作的生动典范。

创意的火花在乡野间持续迸发。跨界自造团队打造的“万寿岩生活圈”,让闲置老房变身创意空间;设计的文创产品和集章路线,唤醒了沉睡的文物;两岸青年地景艺术创作周,更让古遗址在青春创意中重焕光彩。

在泰宁县际溪村,“耕读李家”已成为备受市场青睐的乡村文旅品牌。台湾青年张欣颐带领上趣智业团队在此深耕近十年,探索实践“陪护式”规划设计合作机制,引进台湾先进的乡村治理和休闲农业产业发展理念,实施自然教育工坊、黄花菜种植基地(萱草园)等闽台产业融合项目;建设闽台交流中心平台,积极对接省内师资与台湾高校人才,成立专家顾问团队和教育团队,积极培育思路广、懂技术、能带富的“新农人”,着力打造“两岸合作+政府委托+专业运作”式产教融合的示范样板。如今的泰宁县际溪村已成为中国美丽休闲乡村、全国乡村旅游重点村,年接待游客超12万人次。

从盘活资源到品牌打造,从单点突破到模式输出,闽台青年用持续的深耕与创新,将乡村振兴的蓝图在三明的不同区域转化为实景画。

首届海峡两岸(三明)乡村融合发展论坛期间,在闽从事乡建乡创的台青发起成立了“第一家园台青乡建乡创联盟”。此后,平台持续发挥作用,通过实习营、创意设计大赛等形式,吸引更多台青参与乡村建设。

目前,三明市已累计引进30支台湾团队,80余名台湾建筑与设计人才深入乡村开展服务,打造了11个闽台乡建乡创合作样板项目、72个“陪护式”项目。其中,三元区样板县,尤溪县新阳镇、联合镇等项目被列为全省闽台乡建乡创合作样板现场观摩点。

文化搭桥 交流拓新域

融合的种子,在文化交流与碰撞中生根发芽。

十月,宁化县石壁镇客家祖地广场上,祭旗高扬,擂茶飘香。第三十一届世界客属石壁祖地祭祖大典庄严举行,海内外近90个客属社团、约3800名客属乡亲齐聚于此。来自桃园的陈姓台胞动情地说:“踏上这片土地,就感受到了血脉深处的召唤。”

近年来,三明充分发挥“客家祖地”优势,持续深化闽台文化交流合作,成立海峡客家文化研究与创新联盟、闽台历史文化研究院客家分院等,常态化开展客家文化节、擂茶交流、山歌大赛等活动,先后吸引76个客家社团、上千名台胞回到客家祖地寻根谒祖、参访交流。在2024年第三届海峡两岸乡村融合发展论坛上,三明市客家联谊会与台湾、香港、澳门等地客属社团共同发布了“创新两岸客家文化交流促进两岸乡村融合发展三明倡议”,将客家文化从历史记忆转化为融合发展的现实动力。

如果说客家文化是搭建起两岸同胞共同的“精神殿堂”,那么沙县小吃则成为了最亲切的“烟火桥梁”。这位“味觉大使”让一碗小吃升华为有温度的经济,成功连接两岸,从舌尖直抵心间。

“吃的是小吃,品的是乡愁。”在台北西门町,一位排队品尝沙县小吃的台湾民众感慨道。

“新闽菜·沙县小吃台湾行”活动期间,累计向台湾同胞赠送各色小吃6.5万份,吸引4万多人次到现场品鉴;今年5月,桃园、台北、新北、台中等地同步开设9家沙县小吃门店,地道的扁肉、拌面、蒸饺让台湾同胞品尝到“跨越海峡的鲜香”。

随着两岸交流交往不断深入,交流合作领域持续拓展,台湾青少年正成为其中的重要参与者与情谊联结者。近年来,三明创新“赛事+文化+情感”交流模式,连续举办海峡两岸青少年篮球赛、足球赛及“朱子文化杯”赛事,成功吸引300余名台湾青少年来明参赛。两地青少年在赛场上挥洒汗水、切磋技艺,更在非遗体验、家庭结对等配套活动中加深了解,结下了跨越海峡的珍贵情谊,也让两岸新生代之间的情感联结更加紧密。

融合的深化,离不开政策的支撑与服务的温度。市政协持续聚焦两岸融合建言献策,市台办联合多部门精准施策,推动出台台胞住房保障、人才引育专项支持等政策;创新金融服务,推广“台商台胞金融信用证书”,累计发放98本;提升公共服务,闽政通App上线“台胞医保/健保线上服务平台”,涉台公共法律服务工作站提供“一站式”法律支持。

同时,三明借鉴台湾经验,推广“学养结合”的乐龄学堂模式,建成200个学堂,惠及3万名老年人,探索出农村养老与基层治理的明台新模式。

从文化寻根到美食飘香,从青年交流到政策护航,三明正以浓浓的亲情、实实在在的服务,为两岸同胞打造一片安居兴业的热土。

林业为媒 发展添动能

杯中茶香氤氲,两岸情谊绵长。

近日,由大田县茶叶协会、福建农林大学与台湾茶商业同业公会联合会等两岸机构共同起草的《海峡两岸共通美人茶加工技术规程》正式获批,标志着明台林业合作迈向标准化、制度化新阶段。

大田县是“中国美人茶之乡”,与台湾东方美人茶有着深厚渊源。1999年,台商彭安源的父亲彭宝法将台湾优良茶种和制茶工艺引入大田,创办当地首家台资茶企,开启了两岸美人茶产业融合的序幕。

经过二十余年的深耕发展,大田县美人茶种植规模近10万亩,全产业链年产值突破40.5亿元。两岸共通标准的实施,将进一步提升美人茶品质,深化茶产业合作,为乡村产业融合发展注入新动能。

福建和台湾一水之隔,自然条件、气候条件相似,为台湾优良林业品种在福建的引进、培育和推广创造了有利条件。自2005年,国家批准设立全国唯一的海峡两岸(三明)现代林业合作实验区以来,市林业局积极发挥职能作用,通过承接台湾林业产业转移,三明进一步优化本地林业产业结构,助推产业能级提升,推动林业高质量发展。

每年樱花季,清流县赖坊镇的青山翠谷间,2000余亩樱花如云似霞,吸引众多游客。

2011年11月,台商简文通受邀参加林博会后决定来清流发展,并于次年正式将台湾樱花种植技术引入国家级清流台湾农民创业园,通过“引进+培育”模式,将荒山打造成30万株规模的樱花园。其子简世和与儿媳李秋银接班后创新开发樱花盆景,拓展产业发展空间。如今,这片樱花园已成为简文通家族两代人跨越海峡“樱花情缘”的见证。

以林为媒,联通两岸。林博会是增进闽台林业合作交流、投资兴业的示范窗口。据统计,历届林博会累计签订对台项目2450项,参展参会台商6440多人次,现场订单交易额达135亿元。

依托这一平台,我市先后与台湾工业协进会、中小企业协会、客家文经发展协会等20多家社团组织建立协作机制。一批高规格的业界学术论坛也借此东风落户三明,“运动与森林康养学术研讨会”“明台人才交流合作论坛”等影响力大、涉及面广的学术活动,为两地高质量发展提供智力支持。

从产业合作到生态共享,两岸融合的领域持续拓宽。当前,森林康养产业正值发展黄金期,明台两地在该领域的交流合作也日益密切。依托现有省级森林康养基地和森林康养小镇,我市积极引进台湾在健康养生基地评估、自然体验、森林疗愈课程设计等方面的成熟经验与业态元素,推动10余个省级森林康养基地和小镇实现改造提升,并邀请多位台湾专家学者来明开展森林康养体验和交流授课活动。

与此同时,三明林业改革的丰硕成果,也转化为惠及台胞台企的生态红利。三明通过出台专项政策,支持台胞台企以现行交易价格七折购买三明林业碳票,共同参与林业碳中和行动。目前,三明林业碳票已向台企台胞销售3.2万吨。

从一杯茶的醇香到一片林的绚烂,从康养价值到生态收益,从单纯产业对接到标准共建、技术共享,明台林业合作正为两岸融合发展注入源源不断的绿色动能。随着合作深度的不断拓展,这片绿水青山间还将续写更多跨越海峡的动人故事。