点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

李贽,原名林载贽(林李同宗),字宏甫,号卓吾,别号温陵居士、百泉居士、龙湖叟等,祖籍泉州,明代进步思想家、文学家、史学家。(资料图片)

为官治事只求“简易自然”

明万历三十年(1602年)三月十六日,北京皇城监狱,剃头侍者来到狱中为一位“在押犯”剃发。不承想,刚放下手中剃刀,年迈的七旬“老犯人”突然一把抢过剃刀朝自己的脖子抹去……这位“中国走向近现代的先行者”仆倒在历史的黄土之中。

老者姓李名贽,福建泉州人,生于明嘉靖六年(1527年),原名载贽,字宏甫,号卓吾。李贽7岁随父亲李钟秀(号白斋)读诗书、习礼文。12岁便作《老农老圃论》,把孔子视种田人为“小人”的言论进行了批判,显露出卓尔不群的才华。

李贽25岁中举,4年以后,谋得河南共城(今辉县)教谕之职,从此步入仕途,直至54岁辞官,他在官场上摸爬滚打了25年。李贽担任过地方教职、南北二京国子监博士、礼部司务、南京刑部员外郎、郎中,最后出任云南姚安知府,都是些中下层的官职。

他的为官治事思想可简单概括为三点:其一,政令清简;其二,为官清廉;其三,关爱百姓。

明朝地方官吏每每以苛繁政令扰民剥民,李贽在姚安的治政方针却是“一切持简易,任自然,务以德化人,不贾世俗能声”。

李贽为官极其廉洁,“俸禄之外,了无长物”,最后在云南辞官离任时,“囊中仅图书数卷”。其家庭生活贫苦程度是常人难以想象的。

有一年遇饥荒,他的二女儿和三女儿相继夭死,其妻及长女也是幸得友人救济,才渡过难关的。李贽在云南姚安任知府时,主张“因性牖民”,即根据民众的需要而制定治政方针,注重养民爱民怜民。当时,姚安府地处滇中到滇西的要道处,往来车旅皆须过连厂乡,民众东来西往,络绎于道。但连厂河逢夏秋雨水时节就河水暴涨,非用舟楫无法通行,给百姓造成不便和安全隐患。李贽“揖资聚石为桥”,建成石桥方便旅人。

后人为纪念李贽功绩将此桥易名为“李贽桥”,今桥仍在。

李贽桥今貌(来源:云南日报)

李贽卸任离姚时,百姓们依依不舍,“士民攀辕卧道,车不得发”。

思想启蒙先驱

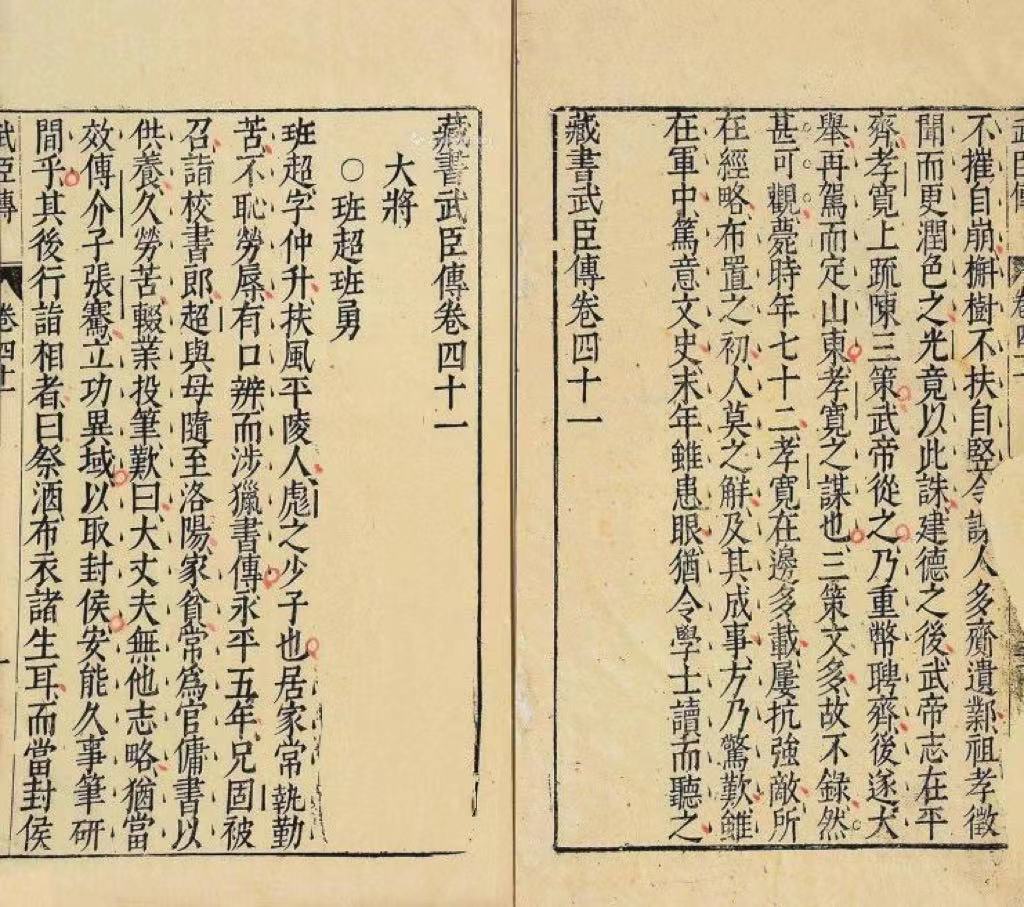

李贽一生的著作很多,主要有《藏书》《续藏书》《焚书》《续焚书》《史纲评要》《九正易因》等。

《焚书》的起名是李贽认为将来这些著作肯定会遭焚毁,《藏书》的命名则是由于李贽认为这部书“颠倒千万世之是非”,只能“藏之后世”。李贽在著述中对儒家的“礼”做出了创造性的解释,并发展成为全面性的哲学体系,他倡导“至人之治”,即营造一种每个人都能够发挥自己的个性和能力,想做的都能做到的社会秩序。

换言之,只有在这种社会秩序之下,人潜在的力量才能得到充分的发挥。“至人之治”不是完全放纵的治理方式,而是有的放矢,切中实际。

李贽是一位敢于站在历史的风口浪尖的勇者。

明嘉靖三十九年(1560年),李贽在泉州为父守孝时,遇到倭寇来犯,他拿起武器,奋勇参加了卫城抗倭的战斗。这种遭遇,更让他深刻认识到,国家想要稳定,边疆想要巩固,必须要有强大武装来维护。

李贽在《兵食论》中,强调兵与食的关系,“去兵”“去食”是不可靠的,想要保家卫国,就不能忽视农耕,就必须解决粮食的问题。“兵者,国之大事,死生之地,存亡之道,不可不察。”在《始计篇》中,李贽强调“民”的作用,认为君主要爱惜百姓,百姓就会支持国家,这就是所谓未战先胜。

李贽思想涉及的面非常广。譬如,他倡导平等观,认为“尧舜与途人一,圣人与凡人一”,天下人人平等,没有什么高低上下之别;对封建礼教压迫下的妇女,李贽给予深深的同情,为妇女所受不公平待遇鸣不平,被现代学者誉为“中国妇女人权思想运动的前行者”;他还提出“与世推移”的历史发展观,反对“践迹(踩着他人的脚步走)”“执一(固执一种定见而不前进)”的历史保守观;在宗教思想方面持宽容、开放态度,坚信“三教本一,三教平等”等。

因此,有学者认为“李贽是明朝中后期勇敢地站出来为新思想呐喊的旗手”。

李贽还具有特殊美学思想,这突出表现在他的“童心说”中。李贽一再声称,人要成为保持“童心”即“最初一念之本心”的“真人”。

在李贽看来,所谓“童心”,就是指人世间原始的纯正的情感,只有这种情感才能体现真与美。

作品和思想具有全球影响力

在完成其仕宦生涯后,李贽转向对学术的全面求索。

他辞官后,曾寓居于湖北黄安,后移居麻城维摩庵,过着半僧半俗的生活。1589年,李贽在龙湖芝佛院落发为僧,同友人一道在青灯古佛下讲学论道。

1602年,李贽遭礼科给事中张问达疏劾,神宗以“敢倡乱道,惑世诬民”为名下令逮捕了李贽。李贽在狱中呼侍者为其剃发,忽夺其剃刀割喉自刎,最终气绝而亡,享年76岁。其实李贽本可以不死,因为皇帝对他最后的处分,不过是押送回福建原籍而已。他在不需要死的时候自杀,是“对专制腐朽统治的最后一次抗争,也是对自由的最勇敢的追求”。

李贽去世后被收葬于通州城北的马厂村,后迁至现在的北京通州西海子公园内。今墓地尚在,被列为北京市文物保护单位。

李贽辞世后,其作品和思想仍影响国内外,曹雪芹的《红楼梦》就是受到了李贽的影响;日本明治维新运动的先驱吉田松阴也是李贽的热烈崇拜者,他不仅熟读李贽的作品,而且把其著作《焚书》《续焚书》《藏书》多遍抄录;韩国、新加坡、美国、俄罗斯、法国、英国、瑞士等国也都有学者从事李贽的研究,这说明李贽在世界思想文化史上占有一席之地。

李贽著作《藏书》书影(来源:云南日报)

精神鼓舞奋斗的后继者

李贽故居如今还在泉州城南万寿路上,几经修缮,再次焕发新容颜。故居庭院中伫立着2米高的李贽半身铜像,左右两边共有3方石碑;厅中展出李贽年谱、著作及其在北京通县、湖北麻城、河南辉县、云南姚安等地活动的有关史料、图片,以及仿制的两枚李贽石刻印章,偶尔还有导游在吟诵他的那首《独坐》:

有客开青眼,无人问落花。

暖风熏细草,凉月照晴沙。

客久翻疑梦,朋来不忆家。

琴书犹未整,独坐送残霞。

——明·李贽《独坐》

诵声袅袅,不绝如缕。

李贽的另一处故乡在南安榕桥,这里亦是李氏祖居之地。

在南安柳城街道祥堂村有李氏家庙,李氏子孙每值春冬二祭及李贽诞辰,都轮值在此举行祭祀、奠告。

泉州城南李贽故居内的李贽半身铜像(来源:泉州晚报)

李氏家庙今亦为“李贽纪念祠”“李贽故居”,其附属建筑物内辟有展厅,里面收藏着大量与李贽生平经历相关的文献资料、著述,生动介绍了其在各地活动留下的遗址遗迹。展厅入口处高悬着数十幅中外学者、书法方家为弘扬李贽精神而挥毫写下的感言,书香四溢,这是一种能震颤心灵的香。

榕桥有一白云古寺,空谷梵音,是静心潜修佳所。据说李贽为求清静,常前往白云寺读书。而今,白云寺右轩房仍保留有“李贽读书室”供人们瞻仰。

离祥堂村李氏家庙不远的石鼓山山巅上,几年前塑起了一尊李贽石雕像。那雕像表情刚毅,持简远眺,目光炯炯有神。

实际上,在泉州人的情感世界里,对于李贽思想的传承与研究早已沉淀成为某种特殊情愫,而这也给为理想奋斗的后继者,增添了前进的动力。

专题策划:“学习强国”福建学习平台

来源:中共泉州市委宣传部 泉州晚报社

作者单位:泉州晚报社