点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

大家都知道华佗,认识张仲景,但你听说过董奉吗?

在中药铺的匾额上常题有“杏林”二字,人们也常用“杏林春暖”四字来赞扬德艺双馨的仁医。

“杏林”的典故正是源于东汉末年医学家董奉。他的家乡在侯官县董墘村,属现在的福州市长乐区。

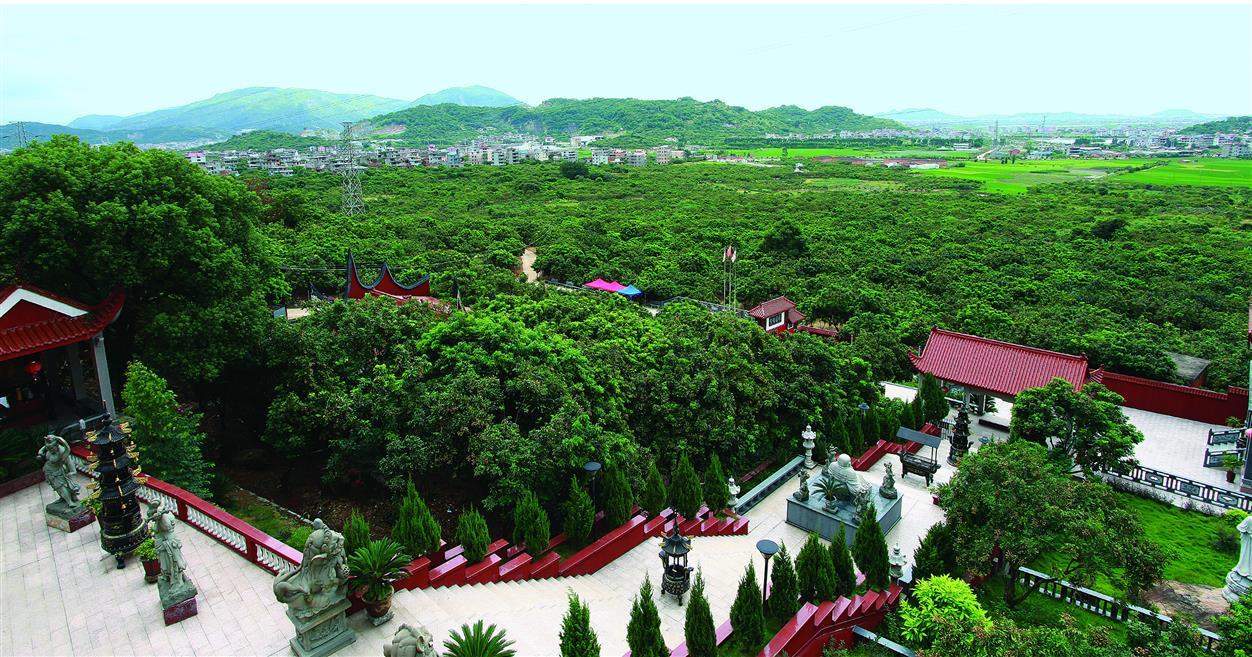

现在,长乐区古槐镇龙田村境内有座山叫董奉山。该山因纪念董奉而得名,海拔577.2米,气势磅礴,绵延数十里。它在旗山、五虎山和鼓山之间,构成一扇天然屏风,对福州的地理和气候起护卫与调节的作用,故有“一旗二鼓三董奉”之称。

董奉像(段玲 摄)

董奉山(吴航乡情报 供图)

中国历史上有无数医学家,其中有卓越医术和高尚医德的不在少数。东汉末年悬壶济世的郎中董奉,就是其中的佼佼者。

董奉(约公元220—280年),字君异,侯官县董墘村(今福州市长乐区古槐镇龙田村)人,后人尊称其为“杏林始祖”。(来源:福州市博物馆)

在“建安三神医”中,相对于“医神”华佗和“医圣”张仲景,董奉被称为“医仙”。关于他的史料不多,却充满传奇色彩。

华佗(约公元145—208年),字元化,沛国谯县(今安徽亳州)人,东汉末年著名的医学家。后人尊称其为“医神”“外科圣手”“外科鼻祖”。

张仲景(约公元150~154年—215~219年),名机,字仲景,南阳涅阳县(今河南省邓州市穰东镇张寨村)人,东汉末年医学家,后人尊称其为“医圣”。

董奉年轻时,曾是家乡侯官县(当时长乐隶属侯官)一名县衙小吏,后行医四海,遍涉名山大川,晚年归隐豫章(今江西)庐山,为百姓治病。《浔阳志·董奉太乙观》记载:“董奉居庐山大中祥符观”。

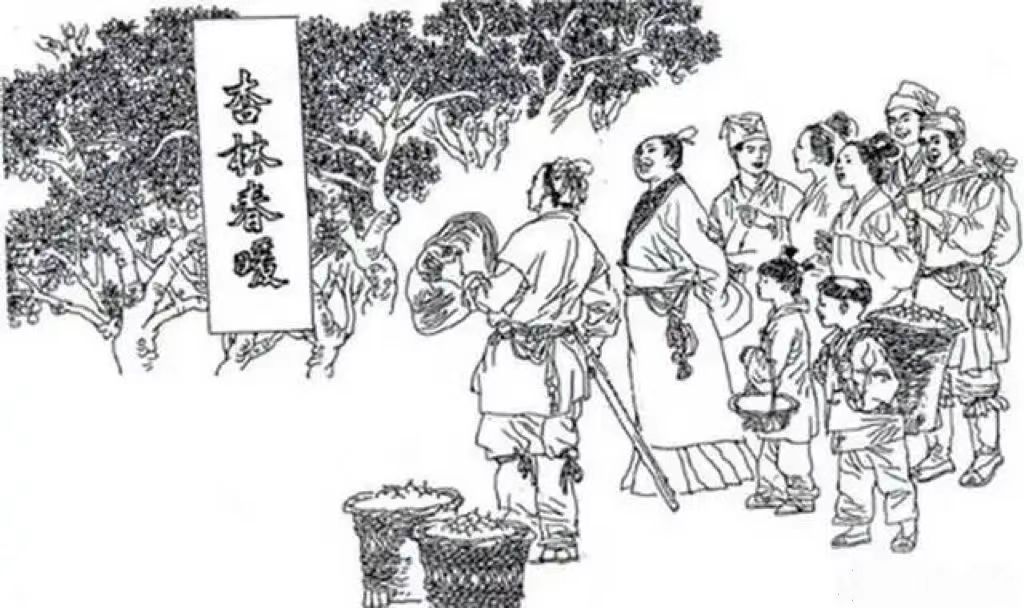

在历史上流传下来的有限文字中,有个与董奉相关的著名典故“杏林春暖”。

晋·葛洪《神仙传》卷十记载:

君异居山间,为人治病,不取钱物,使人重病愈者,使栽杏五株,轻者一株,如此数年,计得十万余株,郁然成林……

晋代陈寿《三国志》也类似记载。

这些古籍记载的是,晚年在庐山下隐居的董奉,并不种田,为众多慕名而来求医的人治病,却有一个独特的规矩:治病不取分文,但要求被治愈者种植杏树作为纪念,轻症痊愈种杏一棵,重病之人种杏五棵,渐成漫山杏林。杏子熟了以后,董奉除了用杏来换取稻米维持生活外,还救济贫苦的老百姓和接济旅途上断了盘缠的路人,而且还回收杏仁入药。有一年,因为粮食绝收,周边村庄闹起了严重的饥荒。危急关头,董奉为百姓打开了自家的粮仓,无偿发放所有的粮食。

董奉的善举被后世所传颂,以“杏林春暖”或“杏林春满”称颂他的医道高明、医德高尚。

《杏林春暖》(资料图片)

至今庐山尚存有杏林遗迹,历代文学名家在庐山也留下了许多与杏林相关的名篇。

李白写道:

禹穴藏书地,匡山种杏田。

——《送二季之江东》

杜甫写道:

香炉峰色隐晴湖,种杏仙家近白榆。

——《大觉高僧兰若》

此外,王维写道:

董奉杏成林,陶潜菊盈把。

——《送张舍人佐江州同薛璩十韵》

将董奉之杏和陶潜之菊并列对偶进行了赞誉。

“杏林”故事经千秋流传,久而久之,“杏林”一词便成为中医界的誉称和中华传统医学的代名词。自古医家以位列“杏林中人”为荣,医著以“杏林医案”为藏,医技以“杏林圣手”为赞,医德以“杏林春暖”为誉。“杏林”佳话也成为历代医家激励、鞭策自己提高医技、治病救人的典范。

比如,唐朝的谢景先以医技闻名,他在董奉杏林故地建立草堂,为百姓治病。

明朝的郭东曾效仿董奉,在自己所居住的山脚下,种杏千余株成杏林。

苏州名医郑钦谕,庭院也设杏圃,病人馈赠的物品多拿去接济贫民。

元朝的严子成,在书画家赵孟頫病危时将他治愈,赵孟頫特意画《杏林图》相赠。

千百年来,人们之所以怀念、景仰董奉这位千古神医,在于他毕生所培植、实践的杏林文化,蕴含着“亲、善、诚、信、中、和”的从医理念,体现了古代医家的优秀品质,也彰显了中华传统美德的精神内涵。

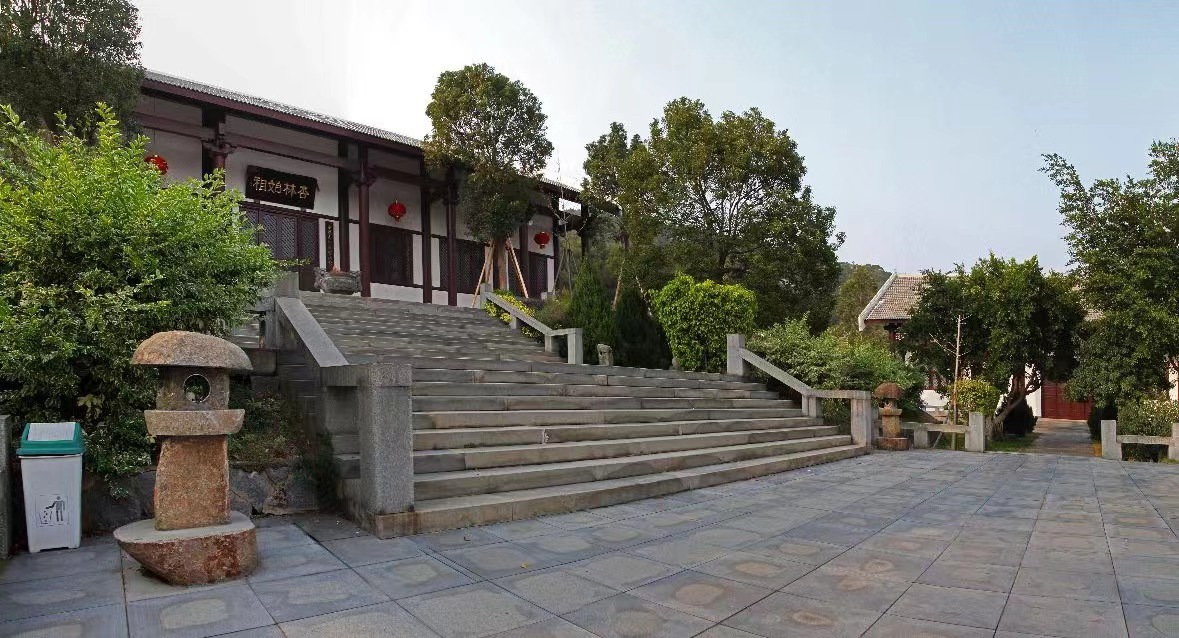

董奉草堂,位于董奉山下的古槐镇龙田村与雁堂村交界处,草堂四周遍植杏树。(资料图片)

董奉草堂外景(欧有志 摄)

如今在董奉的老家,建起了颇具规模的董奉草堂。草堂仿后汉三国时代风格而建,四周遍植杏树,使我们能感受“杏林春暖”千古佳话的意韵。

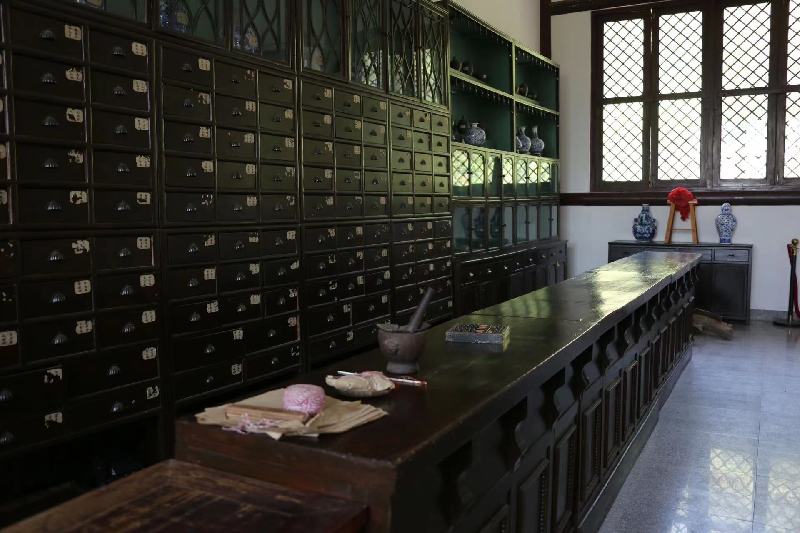

董奉草堂内景(来源:福州日报)

董奉草堂内景(欧有志 摄)

而长乐当地人对董奉的纪念也从不断绝,即使迁居也是如此。明末,董奉山下长乐王姓一支迁居至福州河上村,他们带来了纪念董奉的救生堂,取“治病救生,济世利民”之意。

时间辗转,已过400余年。救生堂经几度迁徙,最后迁至白马南路,但正如堂前悬挂的金字楹联所示,“杏林春暖佳话千秋颂,丹灶烟浮神医万代崇”,董奉所留下的意蕴和精神内涵,依然穿过历史尘烟而熠熠生辉。

迁至福州市白马南路的救生堂。(来源:海峡都市报)

救生堂近景。(来源:海峡都市报)

参考资料

《长乐董奉草堂成首批福建省中医药文化宣传教育基地》 福州日报

《遇见世遗 | 董奉与杏林》福州日报

《福闻话·人物篇丨“杏林春暖”的典故,竟出自福建这位“神医”》

专题策划:“学习强国”福建学习平台