点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

作者:陈少毅

用生蚝烹制美食,很寻常。但是,你见过用生蚝造桥吗?见过生蚝盖的房子吗?没有吧!这就带你看看福建人的“常规操作”。

“蚝”门望族

生蚝学名牡蛎,又名蛎蛤、牡蛤、海蛎子等,素有“海底牛奶”的美誉。但是,在食物之外,福建人赋予了牡蛎更高的“自我奉献”价值。吃完牡蛎后的壳子,除了被扔掉还有别的出路吗?福建人告诉你:它可以盖房子!

难道这就是传说中的“蚝”门?

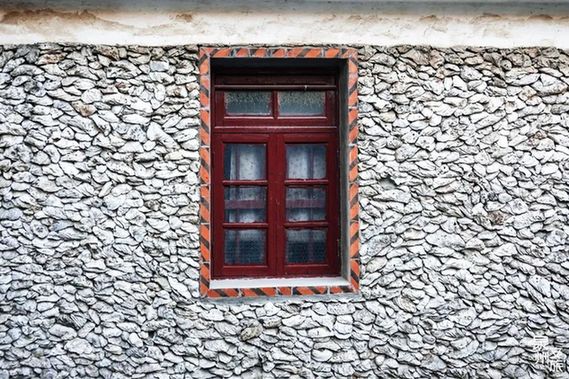

用牡蛎壳装饰的“蚵壳厝”。图片来源:泉州文旅

在热门旅游景点泉州蟳埔村,“蚵壳厝”是驴友们必看的风景。由于福建沿海多雨水,且海风带着盐分、极易腐蚀红砖。因此,“蚵壳厝”一般采取内墙用砖石砌成、外墙则以层层叠叠的牡蛎壳黏合的建造方式。这样的房子可以防水、防潮、耐腐蚀。历经400多年的风雨冲刷,“蚵壳厝”依然光洁明亮、容颜不改。

除了为福建"蚝"门添砖加瓦,福建的桥也离不开牡蛎。“泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心”是我国第56项世界遗产,其包含的22处代表性古迹遗址之一——泉州洛阳桥,屹立近千年不倒。

航拍“海内第一桥”洛阳桥。黄论谦 摄

公元1053年,泉州太守蔡襄在主持修建洛阳桥时,面对洛阳江入海口湍急的江流、汹涌的海潮,发明了“筏形基础”,桥墩状如船形,极大减少水流的冲击力。

由于桥基的石块之间有罅隙,当地人又在桥基和桥墩上养殖牡蛎,用它将松动、散置的石块胶粘在一起,称作“种蛎固基法”。

洛阳桥的筏型桥基上密密麻麻生长着牡蛎。福建日报记者 林熙摄

这是第一次把生物学原理用于造桥的案例,堪称对世界桥梁科学的巨大贡献。在蔡襄的牵线搭桥下,洛阳桥与牡蛎就这样相生相伴,千百年来不离不弃。

不仅如此,为了让牡蛎真正能够发光发热,福建还在全国首创牡蛎产业“生态+”模式,探索出一条牡蛎壳资源化利用的新路。

在诏安、惠安等地,相关企业与中国科学院、厦门大学等院所深化合作,经过系列技术创新,用牡蛎壳研制生产出土壤调理剂、重金属污染耕地修复剂、水体净化剂等新型生物改良材料,可广泛用于生态环境治理、重金属污染水土改良、水产养殖、环保建材等众多领域。

农户施用牡蛎钙改良土壤。图片来源:福建省海洋与渔业局

实践表明,用牡蛎壳制作的土壤改良剂,富含钙、镁、锌、铁等多种金属元素及氨基酸,能够有效改良酸性土壤和重金属污染土壤,解决土壤酸化板结、重金属超标等突出问题,产品已出口到英国、日本、马来西亚等多个国家。

明察秋“蚝”

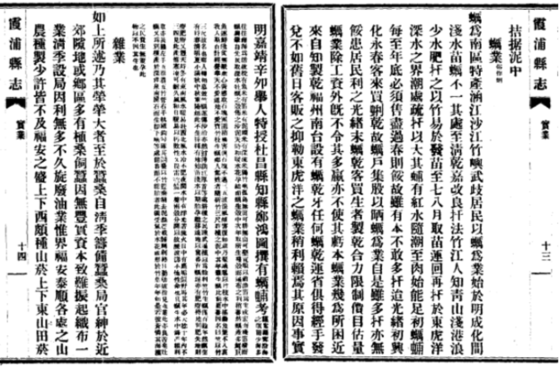

吃货的最高境界莫过于“自己动手,丰衣足食”。由于采集的野生牡蛎常常供不应求,为实现“牡蛎自由”,早在2000多年前的汉朝,福建、广东等地就已经掌握了牡蛎养殖技术。到了明代,霞浦县人郑洪图撰写了《蛎蜅考》,详细记录福建先民发明插竹养蛎法的过程。

这是古代最早一篇记载牡蛎人工养殖的渔业专文。

《蛎蜅考》收录于《霞浦县志》民国十八年版。图片来源:福建省海洋与渔业局

据《蛎蜅考》记载,(霞浦)竹江岛的渔民经过长期的养殖实践、不断探索,创新发明了“竹蛎养殖技艺”。用一人高、手指粗的竹子扦插在滩涂上来模仿礁石,让牡蛎生长在竹子上,极大地提高了产量,引起沿海地区纷纷效仿。“竹江郑氏竹蛎养殖技艺”流传至今,被认为是“中国海蛎养殖历史的活化石”。福建的牡蛎,味道也是特别好。

自己夸不算数?福建牡蛎可不缺名人“背书”!明代广东的按察使黄承昊,曾著有《折肱漫录》。在书中,他盛赞福建牡蛎“其味冠海错”,乃是诸多海产中第一名。

牡蛎。图片来源:清新福建 文旅之声

民国才子郁达夫更是忍不住为福建牡蛎带货。他在《饮食男女在福州》文中写到,“福建的蛎房,却比江浙沿海一带所产的,特别的肥嫩清洁”。甚至搬出顶级吃货东坡先生为福建牡蛎打call,郁达夫认为要是东坡先生曾经尝过“闽海”的牡蛎,“苏氏子孙,或将永寓在三山二塔之下,也说不定。”也就是说,要是苏东坡先生尝过福建的牡蛎,连家都能搬到福州来!

1937年,郁达夫与福州文化界抗日后援会同事在福州青年会门前合影。图片来源:福州新闻网

好的食材与厨师更是互相成就,福建人更是将蚝的烹饪手法玩得很溜。从牡蛎蒸蛋羹、紫菜海蛎煲,到蚝干粥、海蛎煎、海蛎饼,花样百出。

早年间的台湾青春偶像剧中,时常出现的初代网红蚵仔煎(é ā jiān),就是闽南人熟悉的海蛎煎。

“蚝”不逊色

牡蛎养殖延续千年,福建人对技术的创新从未停步,又发展出棚架式、浮阀式、延绳式等养殖技术。今天,福建已成为中国最大的牡蛎养殖区,养殖遍布沿海大大小小的各个湾区,从事牡蛎养殖相关产业达10多万人。

2021年,全省牡蛎养殖面积达3.7万公顷,产值211.2万吨,均居全国第一,产生了显著的经济效益、社会效益。

泉州蟳埔社区的女性正在剥蚵壳。图片来源:泉州文旅

福建还大力推进牡蛎种业技术攻关,研发优良新品种,构建从种苗、养殖、精深加工到流通的全产业链,促进现代渔业提质增效。福建创新实施种业“芯片”工程,培育出贝壳金黄、颜色绚丽,生长速度快、品质高的“金蛎1号”等新品种。

目前,这类品种已实现规模化推广养殖,平均亩增产达10%~30%,经济效益显著提高,获得2020年度全国海洋科学技术奖一等奖。

颜色绚烂的“金蛎一号”。图片来源:福建省海洋与渔业局

近年来,国际上大力发展三倍体牡蛎新品种。对此,福建省水产研究所和相关企业联合攻关,形成具有自主研发能力、自主知识产权的关键技术,实现三倍体牡蛎苗种产业化生产,苗种销往广东、广西、山东以及越南等东南亚国家。

和传统的牡蛎相比,三倍体牡蛎可谓是不谈恋爱专注搞事业,牡蛎生长速度提高30%以上,个头更大、肉质更好、味道更鲜美,在4℃下可保活2周,物流配送优势明显,已经成为市场上的抢手货,发展前景十分广阔。

三倍体牡蛎上市。 图片来源:海连江

“蚝”秀、“蚝”美味,福建的牡蛎果然“蚝”有前途。

参考材料:

徐润林、李侠、陈家平,《泉州蟳埔村“蚵壳厝”牡蛎壳来源初考》,《中国文物科学研究》

张肖,《蚵壳厝:泉州古民居装饰中的海洋生态元素》,《美术教育研究》

郑振飞,《福建古代石梁桥的历史地位极其技术成就》,《福州大学学报》

艾栗斯,《牡蛎 滋养人类的“海中牛奶”》,《北京日报》