点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

古语云:“民以食为天”,咱中国人的饮食文化,博大精深、历史悠久。但“无盐不成味”,盐,称得上是“百味之王”“百味之首”!

眼下,正是产盐的好季节。进厨房瞧一瞧,你家常用的盐是下图中哪一款?

莆田盐场生产的贡品盐、天然海晶盐、原盐。(福建省盐业集团有限公司供图)

这其中,许多都是出自福建的莆田盐场!

莆田盐场(摄影/李翔)

你知道杭州G20峰会、厦门金砖会议的指定用盐来自哪里吗?

——莆田盐场!

你知道在韩国美誉度很高、被韩国民众称为“福盐”的优质“天日盐”产自哪里吗?

——莆田盐场!

你知道福建全省最大的生态海盐生产基地在哪里吗?

——莆田盐场!

七彩盐田。海水进入蒸发池后,流经初级池、中级池、高级池、结晶池时浓度各不相同。从空中俯瞰,盐田宛如大地的调色盘(摄影/陈剑伟)

2016年全球瞩目的杭州G20峰会,来自福建的莆田盐被选为会议专用盐品。莆田盐场生产的贡品盐、天然海晶盐、原盐迅速窜红中国人的舌尖,刷爆食品文化圈,一举成名!

作为全国盐圈里的“优等生”,莆田盐已成为许多国家级活动、顶尖国际会议的专用盐品。2022年1月,这一传统制盐工艺——福建海盐传统晒制技艺(莆田)还入选福建省第七批非物质文化遗产代表性项目名录。

盐业工人在赶混。在扒过盐后或遇到降雨未化的盐碴,要将结晶池内的浑卤赶净(摄影/陈英)

全国制盐基地那么多,莆田盐凭什么能成为优等生?这是因为,莆田盐“先天基因优良+后天足够努力”,才能打出一手好牌!

源自古时 独家技艺作为福建省最大的生态海盐生产基地,莆田盐场所在区域海岸线总长243千米,周围方圆百里无工矿企业,很适合盐业生产,2021年产量12.77万吨,占全省产量一半,是全省最大的生态海盐生产基地。其中,贡晶盐、福晶盐等7个产品为绿色食品A级标准,许可使用绿色食品标志。

莆盐品质高,不仅因为作为原料的天然海水中富含盐分和钾、钙、镁、锌、硒等70多种人体所需的微量元素,为天然生态盐生产提供了优质资源,更是因为采用了独特的传统制盐工艺。

盐业工人在扒盐(摄影/曾炳麟)

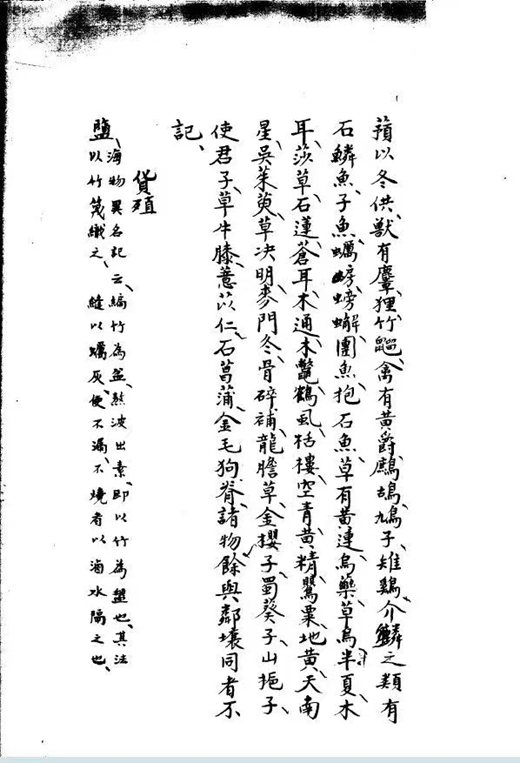

据记载,福建海水制盐历史悠久,可追溯到秦汉时期。唐代之前,莆田百姓和其他地方一样沿用汉代牢盆煮盐法,也称“熬波”,即“编竹为盆,煮波出盐”。

(宋)赵与泌主修、黄岩孙纂修《仙溪志》:“盐,编竹为盆,煮波出盐”(莆田学院图书馆供图)

福建人自古不愁盐,盛产盐。

宋元时期,莆田已有相当大的海盐生产规模。宋宝庆二年(1226),监察御史梁成大言:“盐产于福州、兴化,而运于建、剑、汀、邵四郡,二十二县之民食焉。”也就是说, 在当时,莆田盐已经供销全省。

元朝时,据户部《盐课》记载,大德五年(1301)时,莆田出现日晒盐技术,即在滩涂上修建一口口盐田,把海水抽到盐田里利用阳光曝晒成盐,由于这种盐颗粒粗大,色泽似白砂,故名“结砂法”。

与煮盐相比,晒盐法节省大量燃料和人力,但因为技术尚比较原始,出盐较慢,产量还没有明显优势。

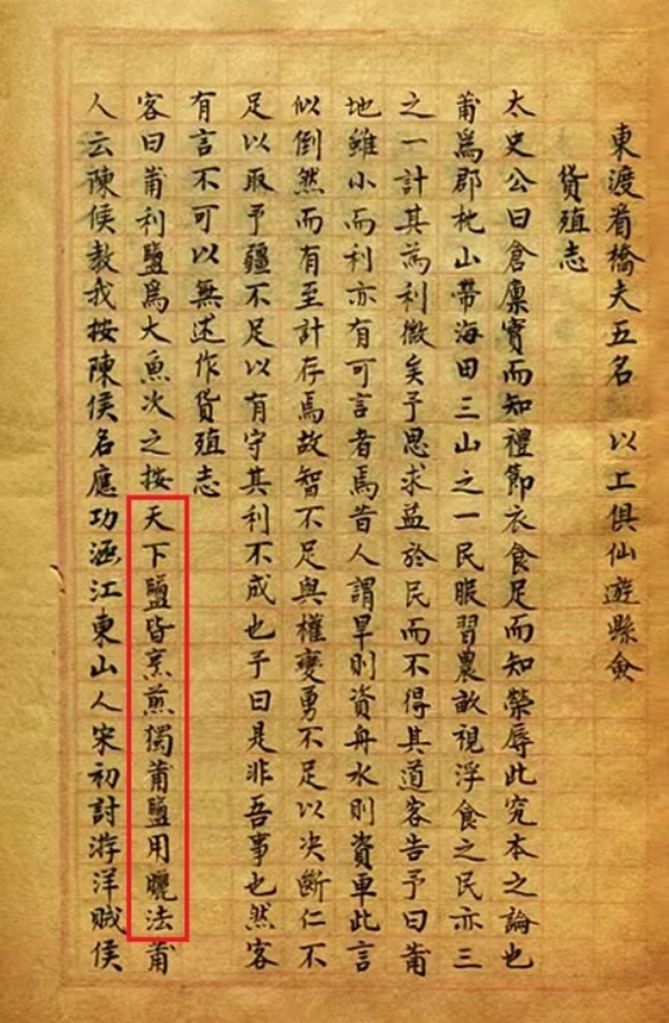

这一方法在当时独树一帜。明代《兴化府志·货殖志》记载:“天下盐皆烹煎,独莆盐用晒法。”也就是说,晒盐法是莆田独创。

(明)周瑛、黄仲昭《兴化府志·货殖志》 :“天下盐皆烹煎,独莆盐用晒法。”(秀屿区委宣传部供图)

这一时期,莆田不断革新海盐生产技术,莆田百姓又发明了“邱盘晒盐法”。

据弘治《兴化府志》记载,邱盘就是在地面上按照格子状平整出很多浅池子,池底铺上碎瓷片,如同一个个盘子。遇烈日,一人之力可晒盐二百斤。

此法不仅将碎瓷片废物利用,提高了盐的洁净度,又更加充分利用日晒能源,使制盐成本进一步降低,盐产量跃居全省第二位。

明代后期,莆田百姓在“邱盘法”基础上又发明了“坎晒法”制盐。此法进一步解放了人力,且晒出的盐粒细色白,成本仅为宋代的五分之一,年产盐占全省的22%。

新中国成立后,莆田于1958年成立地方国营盐场。在时光的码页上,人们不断创新制盐生产工艺,不断进行技术革新,不断提升生产力水平。

其中,结晶工艺“八字操作法”,为福建盐业首创,被省内外兄弟盐场采用推广。

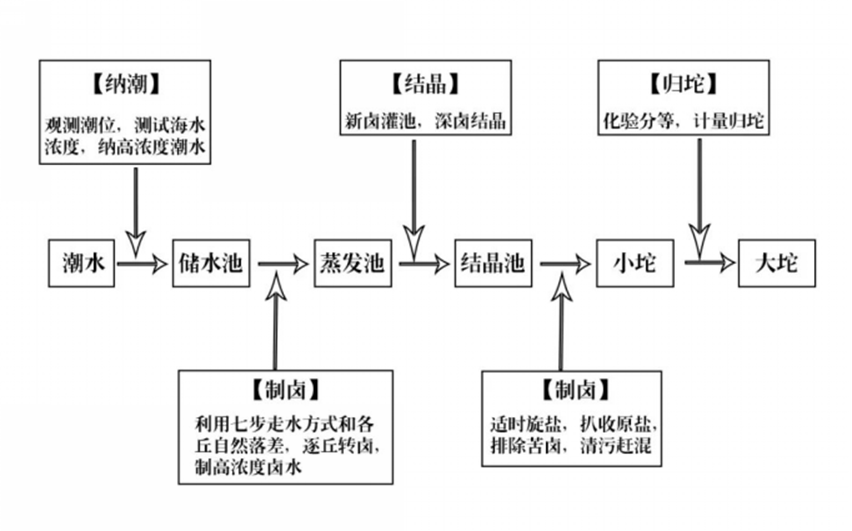

千年智慧 传承创新在沿用千年的传统古法晒制工艺基础上,莆田人民总结、创新出一套更为科学的晒制工艺,包括建滩、修滩、纳潮、制卤、结晶和采集等主要工序。

晒盐技艺工序图(莆田盐场供图)

戴文辉,莆田海盐传统晒制技艺的第一批传承人。他首创深挖卤井储卤,后来总结出“三快、三分集晒法”,一般三至五个晴天就能产出盐来,比过去缩短生产周期近一半,成为莆田盐场第一部生产操作规程。

20世纪50年代人工挖盐沟,用海泥筑海堤(莆田盐场供图)

一代代传承人虚心求教、苦心钻研,掌握了原盐生产整个流程操作工艺,创造了不可磨灭的历史业绩。

用方石条铺砌的海堤(莆田盐场供图)

在夏至和白露生产旺季前后,盐业工人抢抓时机用石磙压实结晶池(莆田盐场供图)

纳潮是晒盐的第一步。

纳潮(莆田盐场供图)

为确保及时纳取高质量的潮水,盐业工人必须根据潮汐规律,密切观察潮水变化,在涨潮时通过引水渠自然引潮,或使用动力泵将海水注入蒸发池。

早期盐业工人用脚踏人力水车吊卤(莆田盐场供图)

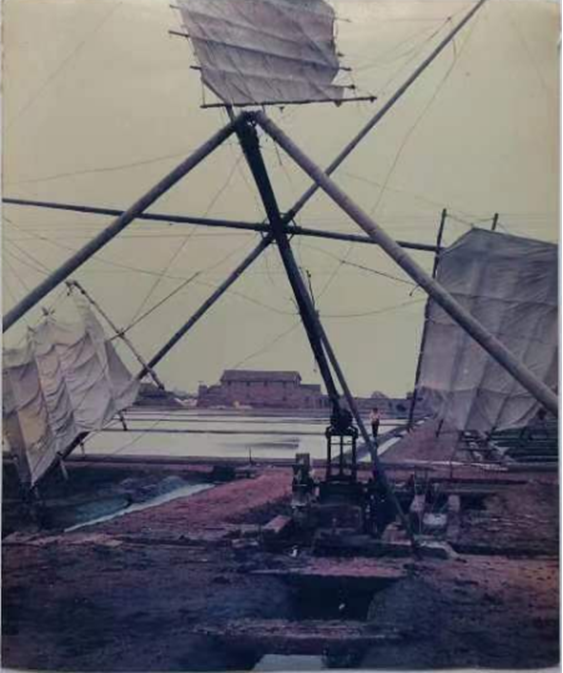

风力水车提卤。1981年11月,联合国粮农组织专家来莆考察,对此大为赞赏(莆田盐场供图)

将饱和卤水引入结晶池继续蒸发浓缩,便有海盐析出。在这个过程中,盐业工人们总结出新、深、长、旋、分、换、赶、撤的“八字操作法”,这样产出的盐结晶体最大限度保留了海水中的微量元素,更加均匀细腻。

莆田盐场20世纪60年代起开始改用黑色塑料薄膜苫盖结晶池底部,沿用至今(莆田盐场供图)

盐业工人在旋盐。结晶池内开始结晶析出盐后,盐业工人要牵绳动卤,并用旋盐扒旋动盐粒,防止结块(莆田盐场供图)

收集原盐时,盐业工人全程使用竹木盐耙、板车等费时费力的传统工具扒盐、运盐、集坨,确保原盐不受现代工具尾气、油污的污染。

盐业工人用推车量方装盐(摄影/陈福珍)

千年古法晒制海盐工艺,是一代又一代盐民实践中总结出来的,是劳动人民智慧的结晶。

在创新中改进工序,使莆田盐的晒盐技术一直领先了全国,领先了同行业。莆田成为历史上著名的“盐仓”,不仅养育世世代代的莆田人,也养育了八闽众多的府县乡民,为老百姓“柴米油盐”增添了无限的欢乐。

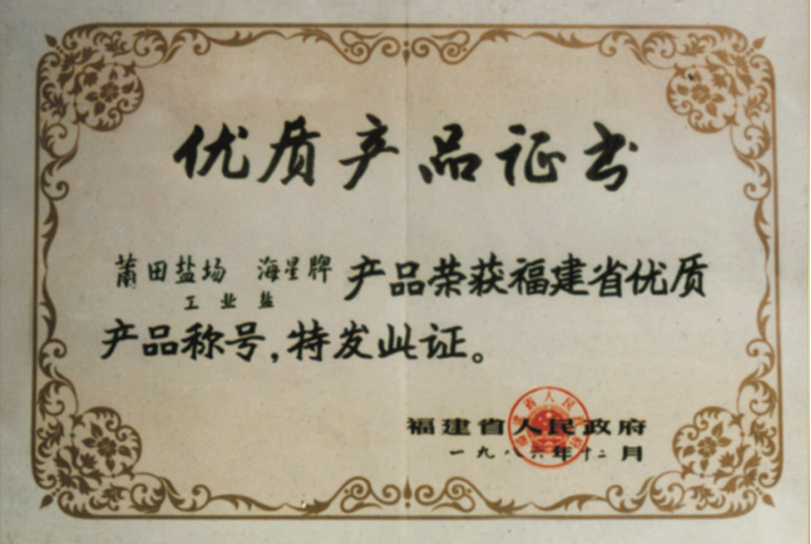

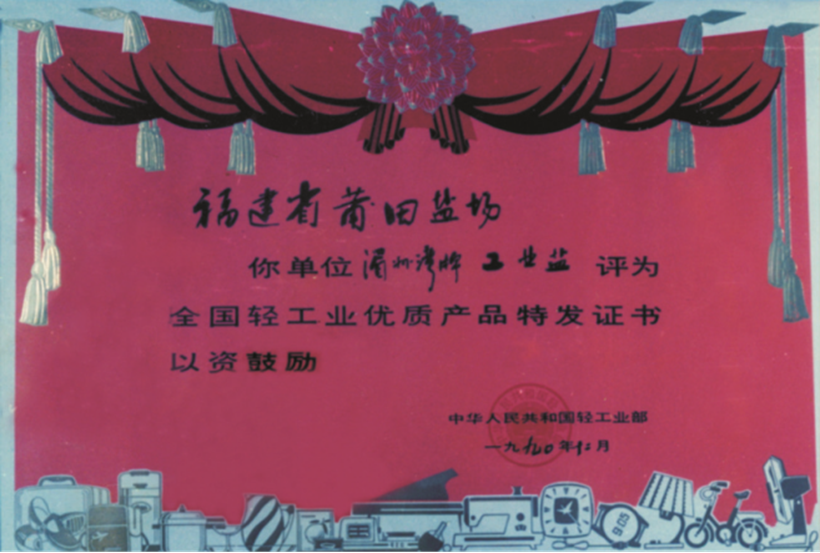

1990年,“海星牌”改为“湄洲湾牌”工业盐,获全国南方海盐区第一名,被轻工业部授予全国轻工业优质产品称号(莆田盐场供图)

1990年,“海星牌”改为“湄洲湾牌”工业盐,获全国南方海盐区第一名,被轻工业部授予全国轻工业优质产品称号(莆田盐场供图)

站在新时代的风口,莆田盐场与福建省盐业集团有限责任公司深度合作,打造符合现代健康理念的优质精品盐产品,生产的贡晶盐、福晶盐、海晶盐远销香港、北京、上海、江西、浙江、广东、湖南等地,并出口海外,在业界享有较高的商业声誉。

晒制的原盐经过去杂、洗涤、烘干、装袋包装等工序,制成食用精盐(莆田盐场供图)

同时,莆田盐场坚持走绿色发展之路,利用纳潮沟和盐田周边地块、村庄接壤沿线建设风力发电,装机容量达4.8万千瓦,累计发电量10.3亿千瓦时,有效利用了盐田资源,打造绿色食品盐生产基地和绿色能源基地。

盐场与风电场交相辉映(摄影/蔡昊)

为更好地传承弘扬海盐文化,莆田将盐场打造成盐文化研学基地,来访者可亲身体验从海水到结晶盐的变化过程,近距离感受盐业工人代代坚守、不断创新的智慧和精神,领略千年传承的盐文化魅力,让古老的晒盐技艺焕发新的生机活力。

孩子们听取林金柏讲解古法晒制技艺知识(摄影/柯国辉)