点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

八百多年前,朱熹在诗作《精舍》中写道:“琴书四十年,几作山中客。”这里的“山中”指的是武夷山,“琴书”寓意着山居的生活,包括著述、讲学、授徒和交友等等,友人中则包括陆游、辛弃疾这样的宋代文化大家。

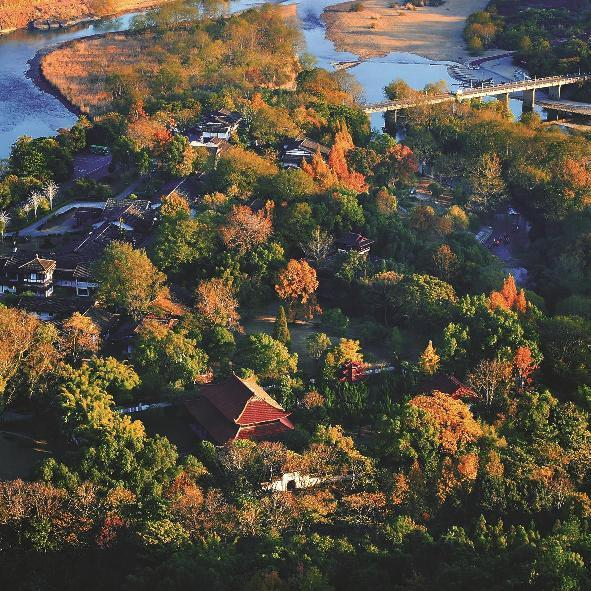

冲佑观今景(衷柏夷/摄)

朱熹、陆游、辛弃疾先后多次主管武夷山冲佑观(朱熹两度、陆游四度、辛弃疾四度)。他们被当地人尊称为“三翁”(朱晦翁、陆放翁、辛瓢翁)。他们是文学家,也是茶人、美食家,三人在武夷山留下了相遇相知、谈儒论道、报国为民的千古佳话。

朱熹自画像。朱熹(1130—1200),字元晦,又字仲晦,号晦庵,晚称晦翁,谥文,世称朱文公。祖籍江南东路徽州府婺源县(今江西省婺源),出生于南剑州尤溪(今属福建省尤溪县)。宋朝著名的理学家、思想家、哲学家、教育家、诗人,儒学集大成者,世尊称为朱子。(武夷山市融媒体中心/供图)

寄情山水 笔承春秋

淳熙十年(1183年),53岁的朱熹选择在武夷山九曲溪五曲侧畔隐屏峰下,建武夷精舍。五曲流水中有一座石岛,“巨石屹然,可环坐八九人,四面皆深水,当中科臼自然如灶”(朱熹《武夷精舍杂咏诗序》),朱熹把这块巨石命名为“茶灶”。

著书讲学之余,朱熹常和四方士友或弟子,漫步流连九曲溪畔,登临五曲巨石,留下无数生动故事。清代著《武夷山志》的董天工《茶灶》诗句“试茗寻仙灶,赋诗夜未央”,描绘的就是朱熹等人登石煮茗、赏景赋诗,至深夜仍流连忘返的情形。

茶灶石(吴心正/摄)

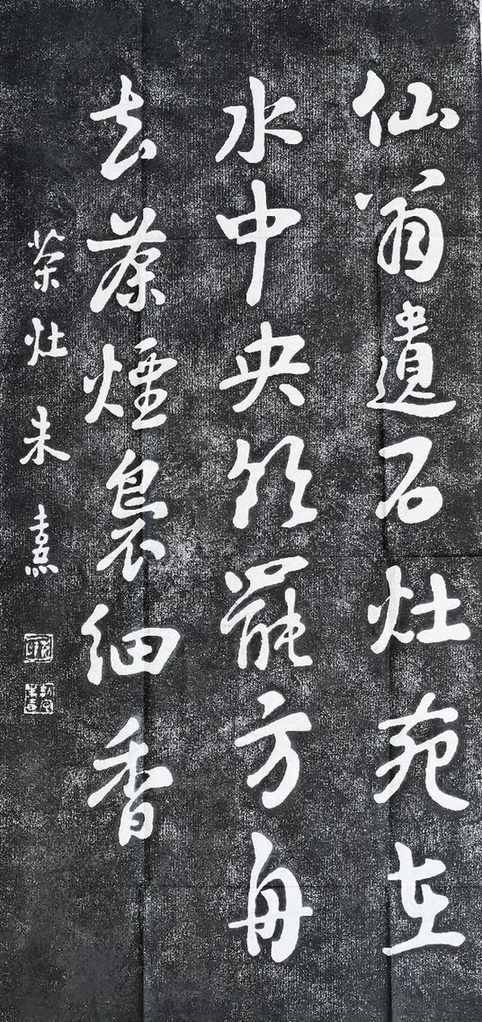

我们来看一看朱熹的《茶灶》:“仙翁遗石灶,宛在水中央。饮罢方舟去,茶烟袅细香。”

茶灶书法拓本。(衷玲英/供图)

《茶灶》全诗不拘泥于文人们汲水烹茶、寻茗赋诗的一般场面,而是看似随意地讲述远古仙翁遗事,让五曲水中的茶灶石笼罩在神秘之中。

后来,朱熹请来石匠在五曲巨石上镌刻“茶灶”两个大字。石刻南向,幅面60×150厘米,每字50×40厘米,距水面高度120厘米。

朱熹《茶灶》受到同代人和后来者的追捧,如杨万里、袁枢、陈梦庚、蔡廷秀、董天工等人都有应和唱咏之作。比如,朱熹的好友,南宋文学家、诗人杨万里诗赞:“茶灶本笠泽,飞来摘茶国。堕在武夷山,溪心化为石。”将茶灶石比喻为武夷五曲之心。另一位好友,南宋史学家袁枢诗云:“摘茗蜕仙岩,汲水潜虬穴。旋然石上灶,轻汎瓯中雪。清风已生腋,芳味犹在舌。何时棹孤舟,来此分余啜。”表达了对武夷山水、茗茶的留恋。

陆游(1125—1210),字务观,号放翁,汉族,越州山阴(今绍兴)人,南宋文学家、史学家、爱国诗人。(武夷山市融媒体中心/供图)

陆游、辛弃疾虽不见吟咏《茶灶》为题的诗,但也有不少品茗论茶诗词涉及武夷茶,陆游有《闲游》诗云“平生长物扫除尽,犹带笔床茶灶来”,《喜得建茶》夸赞“舌当常留甘尽日,鼻端无复鼾如雷”,在《雪后煎茶》中描述“雪腋清甘涨井泉,自携茶灶就烹煎”等。辛弃疾作有《临江仙·试茶》词句“饮罢清风生两腋,余香齿颊犹存”等。喝茶这件普通百姓家的寻常事,在古代文人们的笔下却显得意趣盎然。

辛弃疾(1140-1207),原字坦夫,后改字幼安,号稼轩,山东历城人。南宋豪放派词人、将领。(武夷山市融媒体中心/供图)

朱熹、陆游、辛弃疾等文化大家常常先后相约在茶灶石上,烹茶品茗、谈儒论道、吟诗作对,留下许多广为流传的诗词佳作。

淳熙五年(1178年),陆游在建安(建瓯市)提举福建茶盐公事,此时朱熹提举冲佑观,二人相聚武夷山中。离别多年之后,陆游写就四首《寄题朱元晦武夷精舍》,回忆在武夷山的日子,留下“山如嵩少三十六,水似邛郲九折途。”“身闲剩觉溪山好,心静尤知日月长”等诗句。

《宋史·辛弃疾传》记载,辛弃疾和朱熹同游九曲溪,辛弃疾写下《作棹歌呈晦翁十首》:“山中有客帝王师,日日吟诗坐钓矶。”“试从精舍先生问,定在仓牺八卦前。”

武夷山天游峰俯瞰五曲行筏 (朱燕涛/摄)

这些诗句展露了“三翁”寄情山水间、心游尘世外的心境,记录了他们寻芳武夷、问道武夷的足迹。

武夷山水是最常见的吟咏主题。令人称奇的是,“三翁”都围绕幔亭胜景留下不少佳作。

冲佑观在幔亭峰下,朱熹《九曲棹歌》开篇写闽越时期的幔亭招宴:“一曲溪边上钓船,幔亭峰影蘸晴川。虹桥一断无消息,万壑千岩锁翠烟。”能让朱熹如此高看一等,可见幔亭神仙会的分量。据《武夷山志》记载,这是古代武夷山祭祀神仙武夷君的盛会,每年农历八月十五举行。

幔亭(彭善安/摄)

陆游《游武夷山》中的“少读封禅书,始知武夷君”和《初入武夷》的“未到名山梦已新,千峰拨地玉嶙峋。幔亭一夜风吹雨,似与游人洗俗尘。”都是记述他游览幔亭、追寻仙踪的诗句。

朱熹和辛弃疾同游九曲溪,辛弃疾诗歌《游武夷作棹歌呈晦翁》中也有幔亭峰内容:“山上风吹笙鹤声,山前人望翠云屏。蓬莱枉觅瑶池路,不道人间有幔亭。”

他们笔下仙凡同乐的故事,成为描画武夷人间仙境的经典之作。

武夷精舍(吴心正/摄)

以民为本 志同道合

朱熹、陆游、辛弃疾有时虽不在一处,但联系密切、政见相合、惺惺相惜,不仅都有儒家济苍生、安天下的民本思想,而且均为坚定的“抗金”主战派。

五夫兴贤书院(吴心正/摄)

早在乾道四年(1168年),闽北多地发生灾情,朱熹就劝豪绅发放存粟,以平价赈济灾民,仿效古时做法办社仓。三年后他在武夷山五夫镇建成广受赞誉的“五夫社仓”。社仓侧方有一口与地面平行的四方井,当时为防火之用,被称为“赈灾井”“民心井”。这是朱熹民本思想的重要见证。

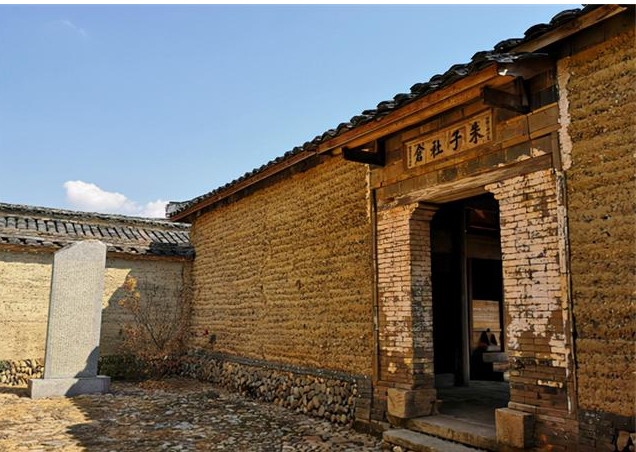

朱子社仓 吴心正/摄

淳熙七年(1180年),辛弃疾任南昌知府兼江西安抚使时,江西各地因旱灾饥荒严重。辛弃疾仿效朱熹做法,向当地豪绅借余粮、筹资金,并千方百计从外地买粮。《宋史·辛弃疾传》还记载,辛弃疾发榜通告:“闭粜者配,强粜者斩。”严禁囤积粮食、哄抬物价,违反者实行发配甚至问斩。这些措施很快收效,当地受灾百姓平安度过饥荒。

此时,朱熹也在江西做官,管辖之地永修、都昌旱灾严重。辛弃疾闻讯,将官府和商人借粮调剂部分运去,解了朱熹燃眉之急。朱熹立即开设粥厂,救济大批灾民。灾情一过,又兴修水利,建立社仓。

而同一时期也在江西为官的“三翁”之一陆游,却因开仓放粮,奏请朝廷赈灾,获“擅权”罪名,被罢官职回到浙江老家。淳熙八年(1181年),朱熹被推荐提举浙东常平茶盐公事,正值浙东发生灾荒,朱熹通过各种渠道征集赈粜米粮,救济灾民,奏劾救灾不力及不法官员,得罪了一些士大夫。陆游闻悉后,特地赠诗一首《寄朱元晦提举》,“劝分无积粟,告籴未通流”“民望甚饥渴,公行胡滞留?”对灾民饥苦和官府无能的绝望之情溢于言表,声援朱子,支持赈灾。

朱子社仓(小玲/供图)

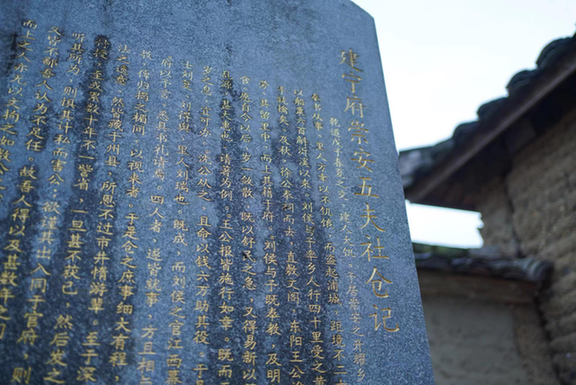

朱熹任浙东常平茶盐公事期间,赈济灾民、弹劾贪官所取得的成果显著,得孝宗皇帝褒奖,他的社仓赈灾办法缓解了灾情,使饥民无断饮之忧。随后,朝廷将朱熹呈请的《社仓法》,“颁诏行于诸州各府”,广惠天下百姓。

建宁府五夫社仓记(小玲/供图)

在“抗金”大业面前,朱熹、陆游、辛弃疾等三人既有文臣的苦谏,又有武将精忠报国的英勇豪迈。陆游40多岁时穿上戎装,亲赴前线征战。辛弃疾更是几番沙场杀戮,“金戈铁马、气吞万里如虎”“八百里分麾下炙,五十弦翻塞外声”,朱熹评价他“是一帅才”。

但辛弃疾这样的帅才却屡遭朝廷主和派排挤、打击,贬至武夷山冲佑观担任赋闲的提举,失去“英雄用武之地”。朱熹对辛弃疾遭遇的不公待遇十分不解:“但当明赏罚而用耳!”陆游也鸣不平:“大材小用古所叹,管仲萧何实流亚。”

这些“抗金”主战派人士壮志难酬。武夷山下,他们“梦里挑灯看剑”,在“茶灶石”前空留壮怀激烈的前情往事令人感怀。

所不朽者 垂万世名

一生多忧患、坎坷的“武夷三翁”,武夷精舍时光是难忘的,三人的知遇也最为难得。

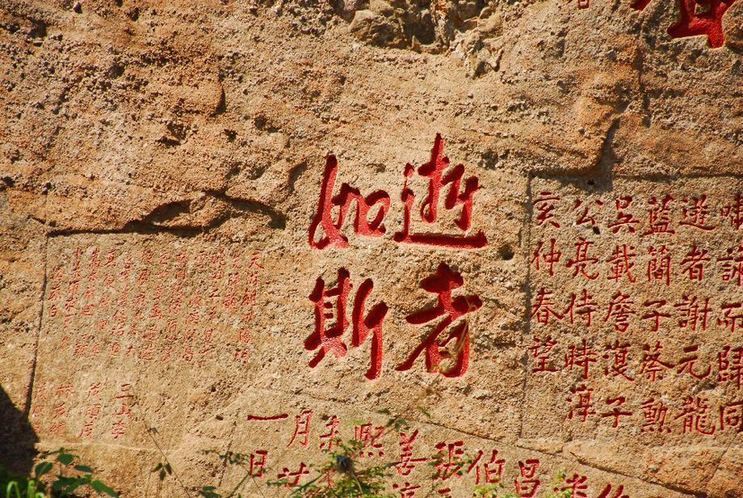

武夷山摩崖石刻(吴心正/摄)

晚年朱熹陷“庆元党禁”,处境艰难。声名黯淡之际,许多见风使舵者与朱熹断绝关系,有的门生甚至投靠他人。

但陆游、辛弃疾与朱熹始终惺惺相惜,保持深厚的友情。

辛弃疾写信慰问朱熹,朱熹回信中以“克己复礼”相勉。冬天朱熹寄茶饼、纸被给陆游。陆游写诗“木枕藜床席见经,卧看飘雪入窗棂”暗示抵御严寒的心情。特别是朱熹去世,朝廷明令不得纪念时,是陆游和辛弃疾这两位文坛泰斗挺身而出,他们的悼友表现和悼亡祭文,在当时极为难能可贵。

陆游寄出悼文:“捐百世起九原之思,倾长河注东海之泪。路修齿髦,神往形留。公殁不忘,庶其歆飨!”

辛弃疾哭于灵前:“所不朽者,垂万世名。孰谓公死,凛然犹生。”在朱熹生前,辛弃疾的《寿朱晦翁》即作出评价:“历数唐尧千载下,如公仅有两三人。”评价之高和认知之深,当时无人可及,在朱熹名声大噪之前可谓振聋发聩。

武夷宫秋色。(陈美中/摄)

武夷山水间,朱熹、陆游、辛弃疾三人的相遇相知,像“茶灶”的仙翁遗事一样,值得永久回味、永久传诵。

(出品:“学习强国”福建学习平台、新福建客户端 张晓平)

参考文献

《宋史·朱熹传》《宋史·陆游传》《宋史·辛弃疾传》

董天工(清),《武夷山志》

萧天喜,《武夷山文化丛书》,福建人民出版社,1993