点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

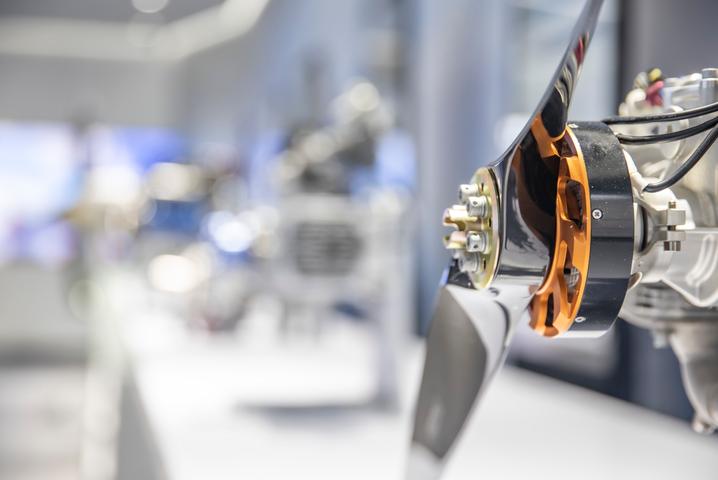

在智能制造加速推进的大背景下,重庆制造业企业积极投身转型浪潮。6月20日,重庆市经济信息委公布2025年重庆市先进级智能工厂名单,宗申集团“高端摩托车制造先进级智能工厂”项目成功入选。这一成果不仅是宗申集团在智能制造领域深耕的体现,也为重庆制造业的升级发展注入了新动力。

近日,宗申集团董事局副主席兼常务副总裁李耀接受专访,深入解读宗申在智能制造方面的战略布局、实践路径与行业洞察,解码宗申如何以数智化转型为笔,在重庆制造业突围进阶的画卷上留下深刻印记。

战略锚定:双增长曲线下的核心枢纽

“重庆发展智能装备及智能制造产业,优势明显。”李耀表示,重庆作为中国重要的通机生产基地,通机产业集聚度高、创新能力强,叠加内陆开放综合枢纽与超大城市的区位优势,构成独特的产业根基。而宗申集团,正是在这片沃土上成长起来的领军者。

在李耀看来,龙头企业身负重任,不仅自身要做强,更要带动产业链“突围进阶”。“我们通过建设智能工厂形成标杆示范,再依托忽米网、数引网等产业互联网平台对外输出解决方案,让单个企业的转型经验变成整个产业链的发展动能。”这种带动效应的背后,是宗申对智能制造的战略定位——双增长曲线的核心枢纽。

“第一增长曲线是先进制造业,智能制造是硬科技突破的落地载体,宗申用3T(IT/DT/OT)融合+六化方法论(标准化、精益化、自动化、数字化、可视化、智能化),推动企业从传统制造向高端制造跃迁;第二增长曲线是产业互联网,通过忽米网、数引网、摩托云等平台的能力,助力产业链智能制造转型升级。”李耀进一步解释道。

在“产融网”三位一体战略框架中,协同效应显著:智能化转型与绿色制造是产业高质量发展的路径和方向,产业互联网是赋能工具——忽米网为产业链企业提供全方位服务,数引网解决企业转型中的资金痛点,摩托云为监管提供数据支持。产业为本、金融为器、网络为基,三者围绕智能制造形成闭环。

数智驱动:从内生需求到产业链共振

“宗申的数智化转型,是生存与发展的必然。”李耀直言,变革的核心动力来自三方面:国际竞争压力、市场需求升级、企业自身的迭代渴望。

全球制造业智能革命下,国内外优秀企业数智化水平与高端制造能力让宗申产生了“不进则退”的紧迫感。与此同时,全球客户对交货周期、产品质量的要求日益严苛,企业内部对运营效率、成本控制等方面的追求,更让数智化成为企业发展的“必答题”。

宗申以“高端化、绿色化、数智化、国际化”转型规划来破题,其中数智化的落地分三步:“建队伍”,成立专业数智化团队与科技型公司,储备人才与组织基础;“树标杆”,制定长期战略规划,从新建生产线到改造旧厂,逐步实现内部全覆盖;“扩圈层”,将转型经验向上下游延伸,带动产业链中小企业共建高水平智能化生态。

摩托车整车制造的数字化流程,便是这一战略的生动注脚。宗申的工厂中,“六化”方法论与“3T”融合贯穿生产各环节:产线级以最小作业单元为基础,集成自动化设备并采集数据,实时展现岗位要求和数据;车间级通过智能排产等,实现生产资源的最优配置;工厂级借助物联网、数字孪生与人工智能等技术,构建虚实映射的智能检测和预警体系;公司级与集团级则通过汇聚各区域工厂及公司的生产、经营数据,为经营决策与战略规划提供有力支撑。

技术突围:在自主与引进间寻找平衡

智能装备的选择,曾是宗申转型中面临的“两难”。李耀坦言:“国外机器人、AGV等智能装备的开放性不如国产,互联互通时很容易遇到‘卡脖子’问题。”

这种困境促使宗申坚定了国产化与自主化的方向。“我们在工厂建设中,更多地选择开放性更好、质量日趋稳定的国产智能装备。”李耀表示,平衡核心技术自主化与技术引进的关键是“以我为主,为我所用”——不盲目排斥进口技术,但更注重培育自主可控的技术能力。

在重庆“356”智能装备及智能制造产业体系中,宗申的布局印证了这种思路。在先进制造业领域,宗申聚焦山地农机装备、先进动力装备、无人机及通航装备、智能输变电装备;在产业互联网领域,则聚焦传感器及仪器仪表、智能交通装备。

这种“制造+服务”的双领域布局,既夯实了实体产业的技术根基,又拓展了数字经济的应用场景。

行业担当:破局转型瓶颈的宗申方案

“重庆制造业智能化转型,正面临三道坎。”李耀指出,中小企业转型成本高,且缺乏专业人才;部分企业“重硬件轻软件”;核心工业软件与传感器依赖进口,自主化程度低。更为棘手的是,单个企业的转型滞后,可能影响整个产业链的协同效率。

李耀认为,破局需要“政策+市场”双轮驱动。“政策上,应加大对中小企业数字化改造的补贴;市场上,要推广‘链主企业+服务平台’模式,让龙头企业的经验与资源能快速渗透到产业链末梢。”

“宗申的实践证明,智能制造不是选择题,而是关乎企业生存的必答题。”李耀坚信,随着“33618”现代制造业集群体系的不断壮大,重庆制造业将实现从规模到质量的新跃升。 (肖依佩)