点击右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

四川盆地

中国面积第三大盆地

孕育了成都和重庆两座西部重镇

成渝与世界交融的历史

镌刻在3000年之久的蜀道上

但千古一句“蜀道难”

反映出古代巴蜀人

要走向外界所面临的窘境

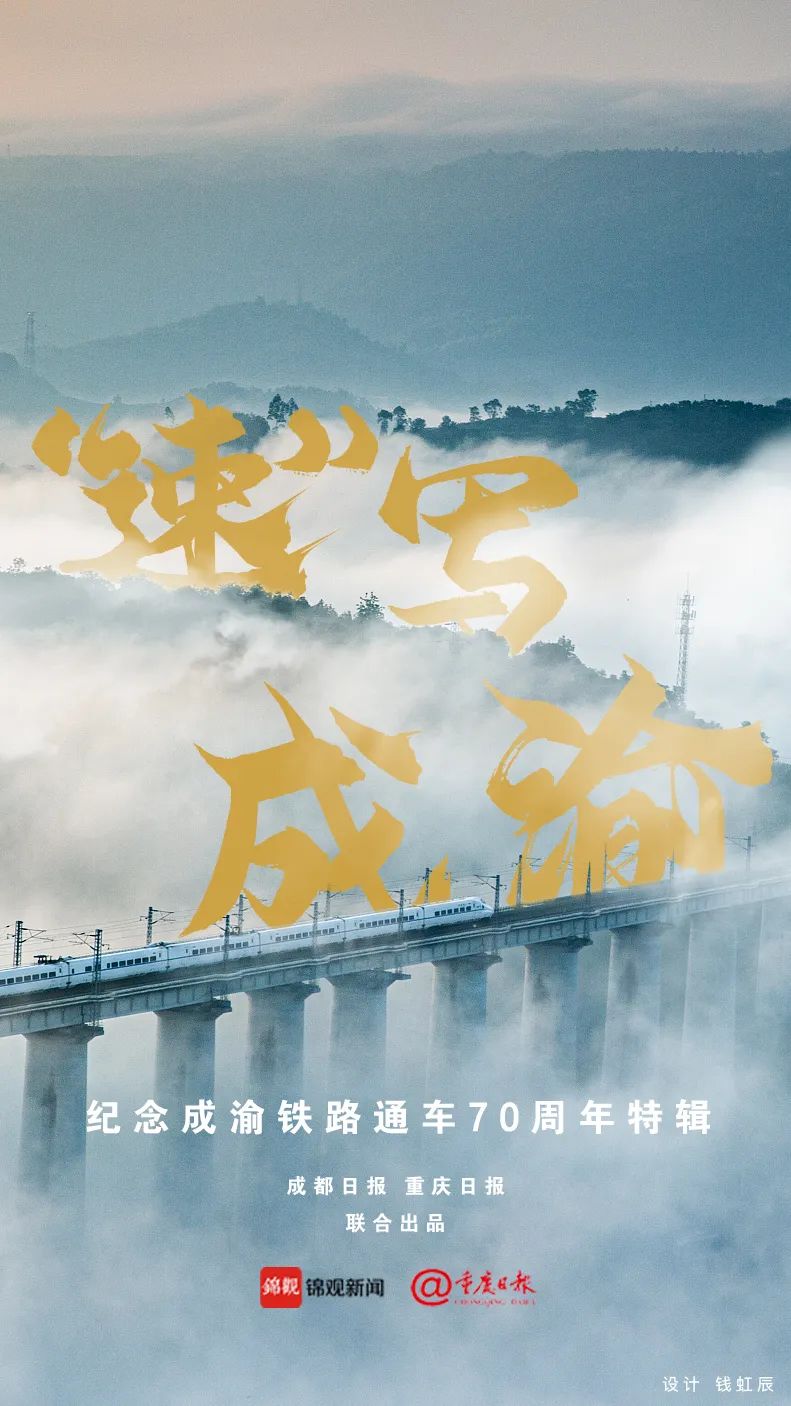

70年前

蜀道的历史

因为一条铁路的开通

而被彻底改写

从此真正开始了

势如破竹的升级迭代进程

它就是

新中国成立后中国人修建的

第一条铁路

成渝铁路

▼1952年7月1日成渝铁路通车仪式现场,第一列火车从重庆站到达成都站。

(图据 央广网)

从那一刻起

蜀道转入了

现代化建设时期

从古时富庶繁盛的巴蜀大地

到如今

成渝双双跻身超大城市

当前更是

成渝地区双城经济圈建设

西部陆海新通道建设等

国家战略机遇叠加期

千年“双城记”进入全新篇章

纪念成渝铁路通车70周年之际

回望历史

探步历代蜀道

我们会通往一部

怎样的“双城传奇”?

第一代蜀道

-侧身西望长咨嗟-

狭义的蜀道

指古代从中原

通向巴蜀的系列道路系统

如

“天梯石栈相勾连”的金牛道

“山顶千门次第开”的荔枝道

“一握寒天古木深”的米仓道

……

▼古蜀道示意图。

蜀道被誉为“古代陆上交通系统活化石”,是人类最早的大型交通系统遗存之一。川陕渝三地已启动蜀道申报世界文化遗产工作。

(制图 钱虹辰)

这些铺满传奇的道路

讲述着几千年来巴蜀人民

破除天险与外界沟通的强烈执念

其中最具代表性的金牛道

是古代长安与成都之间的交通动脉

人们从成都上路

过今广汉、德阳、梓潼等地

经广元出四川盆地、汉中盆地

翻越秦岭可通秦川

奇难奇险

是蜀道的标签

联通内外

是蜀道的使命

文史丰赡

是蜀道的注脚

作为最具影响力的

古代交通系统之一

第一代蜀道

在极为苛刻的自然条件下

将巴蜀与广阔的世界相连

噫吁嚱

蜀道虽难

其益无穷

第二代蜀道

-天堑变通途-

近代以来

公路和铁路出现

如何建造高效联结成渝的

交通系统

成为四川近现代化的首要问题

成渝之间本有古驿道

但明显已不适应先进的交通工具

直到1933年

老成渝路建成

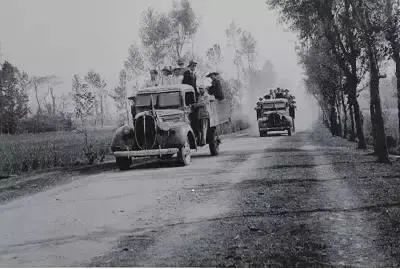

▼图为1941年老成渝路上行驶的车辆。

老成渝路基本沿成渝古驿道修建,其起止点为:成都牛市口-重庆牛角沱。

(图据 重庆晨报)

时代的车轮滚滚向前

随着新中国社会主义现代化的推进

1987年,新成渝公路建成

1995年,成渝高速公路建成

2007年,成遂渝高速公路建成

2017年,成安渝高速公路建成

2021年,成资渝高速公路建成

……

▼图为1995年通车的成渝高速龙泉山隧道段。

成渝高速于1990年动工,是中国西部第一条高速公路。

(图据 川观新闻)

▼开通前夕的成资渝高速中和枢纽。

(图据 新华社)

而更具传奇色彩的

无疑是

轨道上的成渝

尤其是

对于新中国具有重要意义的

成渝铁路

1950年

为恢复西南地区经济发展

在时任党和国家领导人的支持下

被搁置半个世纪的川汉铁路西段

即成渝铁路

全线开工

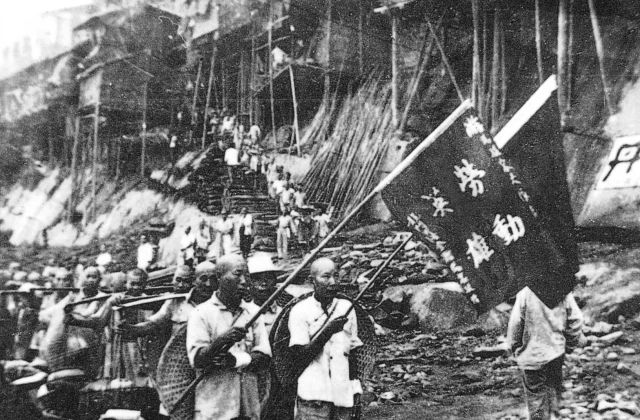

▼1950年6月,三万军人为筑路开道。图中旗上题字:开路先锋。

(图据 新华社)

▼1950年11月,十万筑路工人开始奋战成渝路。

(图据 新华社)

这是新中国成立后

中国人自主修建的第一条铁路

在中国的铁路发展史上

具有极其重要的意义

在新中国百废待兴的条件下

十几万筑路大军

克服难以想象的困难

夜以继日、就地取材

沿线群众捐款捐物

共同将铁路节节推进

▼两年时间里超过18万军民参与到成渝铁路的建设当中。图中旗上题字:劳动英雄。

(图据 新华社)

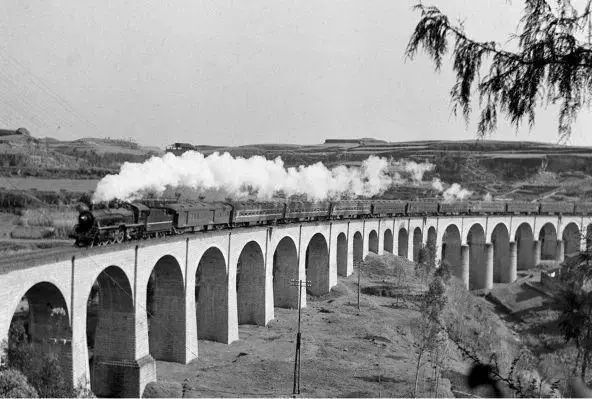

1952年6月13日

经过仅仅两年时间

全长505公里的成渝铁路

全线贯通

7月1日

成渝两地分别举行通车仪式

随着汽笛声响起

第一列火车从重庆站

呼啸启程

至此

四川人民半个世纪的铁路梦圆

欢呼声响彻巴蜀

响彻新中国

▼通车仪式上第一列火车到达成都站,成渝两地万人空巷庆祝圆梦。

(图据 央广网)

成都工务段退休职工曾德华

曾作为建设者参加了通车仪式

如今他回忆道

“那时不容易,干活累啊

从早上一直到晚上

相当艰苦”

▼曾德华老人展示通车仪式纪念徽章。

(图据 新华社)

▼纪念章铜质镀金珐琅,上方镌有党徽,底部绘有铁路路徽和象征喜庆的飘带,中间铸有“成渝铁路通车纪念”主题文字和通车日期。

(图据 央广网)

同样在当年的通车仪式上

内江人李元鸿

被选拔为学生代表

为车组人员献花

现已耄耋之年的他

回忆第一次见到火车说

“火车好长啊

看到好高兴啊

好像好大的房子一样”

▼右一小男孩为李元鸿。

(图据 内江头条)

彼时

成渝铁路的客车与货车

几乎随时满载

单程运行近13小时

▼成渝铁路首发火车沿江行驶。

(图据 重庆日报)

一路通,百业兴

成渝铁路通车后

永川的大米运至重庆

运价降至从前的四分之一

煤运到成都

煤价从80万元(旧币)/吨

降至25万元/吨

1200多种从前不能外运的西南特产

开始被大量运往华东、华北等地区

……

成渝铁路

深刻地改变了四川

乃至西南地区的交通格局

极大改善了沿线群众的生活

也拉开了

新中国大规模经济建设的序幕

▼成渝铁路王二溪大桥曾是全国最长的铁路石拱桥。

(图据 新华社)

70年披星戴月、风雨无阻

成渝之间的轨道交通

提速迭代从未停止

13小时→11小时→4小时30分→

3小时26分→3小时19分→1小时54分→

1小时30分→1小时02分

……

这是轨道上的70年加速度

▼图为成渝高铁达速运行首发车CR400AF-Z型“复兴号”智能动车组。

(摄影 田程晨)

有这样一个“铁三代”家庭

从第一声汽笛鸣响

到成渝高铁达速运行

三代人与成渝一同走过70年

李鸿升

成渝铁路第一位火车司机

1952年第一声汽笛由他拉响

▼李鸿升与列车。

(图据 西南铁路)

后来

李鸿升的儿子李国方

接过了父亲的班

30余年驾驶生涯里

他陪伴成渝铁路

完成了蒸汽机车

到内燃机车和电力机车的迭代

▼李国方在驾驶列车。

(图据 西南铁路)

90年代末

李国方的儿子李治刚

又接过了父亲的班

驾驶电力机车

疾驰在成渝之间

2020年他凭借过硬的驾驶技术

成为“复兴号”成渝首开第一人

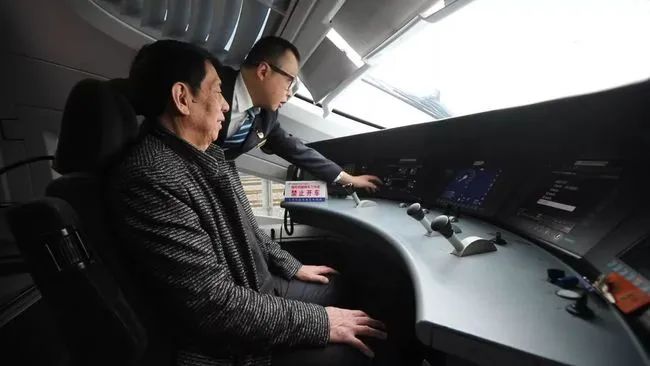

▼李治刚在驾驶高铁列车。

(图据 西南铁路)

在体验过成渝高铁后

李国方说

“我做梦也没想过

有一天火车的时速能达到350公里

重庆到成都只要1个小时”

▼李治刚带父亲李国方体验高铁驾驶室。

(图据 西南铁路)

岁月如歌

一家“铁三代”

用铿锵的轮轨之音

在巴山蜀水间

奏出苍莽70载的壮阔交响

这是“铁三代”家的70年

是成渝之间的70年

是第二代蜀道的70年

第三代蜀道

-进击“第四极”-

2021年2月

中共中央、国务院印发了

《国家综合立体交通网规划纲要》

擘画了未来我国

海陆空交通网络的蓝图

▼成渝是3条主轴、2条走廊、2条通道的交汇点,位列“全国四大国际性综合交通枢纽集群”。

(图据 新华社)

交通“第四极”

蓝图浮现

今天

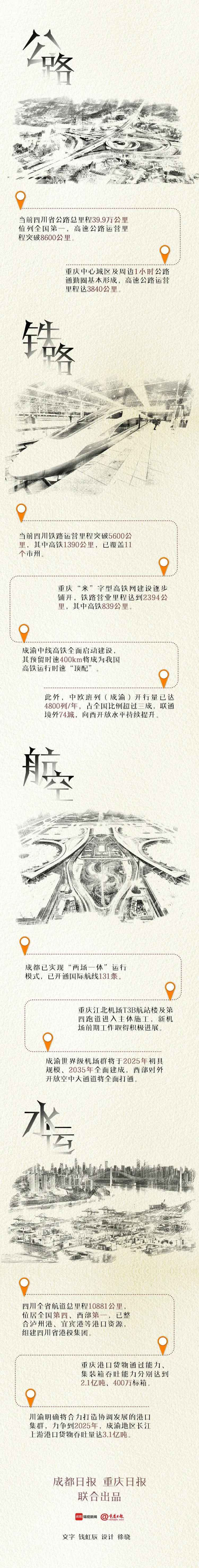

新时代的蜀道建设成绩斐然

畅蜀道

“第四极”仍在进击之路上

《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》

指出

“成渝地区……基础设施瓶颈依然明显”

成渝要“合力建设现代基础设施网络”

而“构建一体化综合交通运输体系”

被放在首要位置

那么

交通为何如此重要?

输

“发达的立体交通体系是世界级都市圈的重要标志,也是成渝地区双城经济圈服务国家大局的关键抓手。”

——汤继强

西南财经大学西财智库首席研究员

输

“近年来,成渝地区在对外交通基础设施建设方面虽然成绩显著,航空枢纽地位开始凸显,形成了一批出渝出川的铁路、公路和水运大通道,但对外交通这一短板仍然未得到根本性的解决。

成渝地区双城经济圈要打造内陆开放高地和参与国际竞争的新基地,还需要加快建立全方位立体综合交通体系。”

——戴 宾

四川省区域经济研究会会长

输

“一体化的交通运输体系,并不是简单地修几条铁路或者高速公路,这是一个交通网,而且是互联互通的。

高质量的现代化、一体化综合交通运输体系将重构区域经济版图,更好支持成渝地区内的城市实现协同发展。”

——盛 毅

四川省社科院研究员

2021年成都双机场完成旅客吞吐量4795.4万人次,其中双流国际机场4011.7万人次排名全国第二。

查漏补缺,引领辐射

服务交通强国

成渝任重道远

作为“建设现代基础设施网络”首要一步

第三代蜀道

正在两地紧密合作下加快构筑

第一代蜀道

在千沟万壑中

劈开古代巴蜀人民

走出盆地的曲折之路

第二代蜀道

乘着社会主义现代化的东风

让川渝相融跑出70年加速度

第三代蜀道

将成就一个世界级的双城经济圈

成为全方位大开放的

内陆开放高地的

坚固基石

蜀道已畅

高速出川出渝通道年年加密

川渝深度融入“八纵八横”高铁网

成渝国际航线总量超230条

共建长江上游航运中心渐入佳境

……

巴蜀大地比历史上任何时代

都更接近畅联世界的梦想

用双脚踩出古蜀道

走出盆地的巴蜀人民

向历史交出了

掷地有声的清晰答卷

成都日报锦观新闻

文案/视频 钱虹辰

制图 徐骁 钱虹辰

编辑 钱虹辰 郑涵

校对 杨硕

审核 张魁勇 庄伟伟 饶竹舟 单正华

监制 杨扬